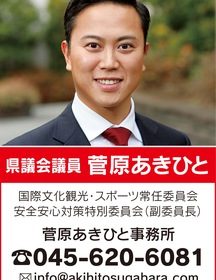

令和6年第2回定例会本会議代表質問 要旨・答弁・要望記録

令和6年6月18日(火)本会議 代表質問

1 県政運営における重要な取組について

(質問要旨)

(1) 新かながわグランドデザイン実施計画の評価について

新たな総合計画である「新かながわグランドデザイン」が、4月からいよいよスタートした。

少子高齢化・人口減少が進み、今後、財源・人的資源が限られていくことが見込まれる中、限られた資源を有効に活用していくためには、計画どおり施策を実施できたかどうかだけでなく、その施策の効果についても検証していくことが求められる。

そうしたことから、県民に成果を実感していただくには、EBPMの考え方により、証拠に基づいて政策評価を行っていくことが重要であると考える。

そこで、新たに策定された「新かながわグランドデザイン実施計画」では、政策評価をどのように行っていくのか、その基本的な考え方について、所見を伺う。

(知事答弁)

菅原議員の御質問に順次お答えしてまいります。

県政運営における重要な取組について何点かお尋ねがありました。

まず、新かながわグランドデザイン実施計画の評価についてです。

限られた予算・人的資源を有効に活用し、県民の皆様に、より信頼される行政を展開するためには、EBPM、証拠に基づく政策立案が重要となっています。

そこで、実施計画の策定にあたっては、EBPMの考え方を取り入れ、事業の実施から政策目的の達成までの論理的な関係をロジックモデルとして示しました。

そのうえで、事業の成果を検証できるよう、プロジェクトの達成度を象徴的に示す指標と、事業の進捗を測るKPIという2段階の数値目標を設定しています。

今後、計画の評価にあたっては、これら数値目標の達成状況を把握することに加え、全国比較が可能な国の統計データなども活用し、多角的な視点で総合的に評価を行っていきます。

さらに、ロジックモデルを評価にも活用し、政策目的に対して事業が適切だったか、という視点で検証を行い、政策運営の改善につなげていきます。

こうした考え方の下、今後、総合計画審議会のご意見をいただきながら、政策評価を行い、その評価に基づき政策運営の改善を図るPDCAサイクルを回すことで、計画を着実に推進して

まいります。

(再質問)

なし

【要望】

なし

(質問要旨)

(2) 今後の地方創生のあり方について

現在、県は、「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて様々な取組を進めていると承知している。

こうした取組と、その効果については、様々な立場の第三者から専門的知見に基づく評価をいただきながら、しっかりと検証することが求められる。この検証に基づいて、取組の見直しはもちろん、必要に応じて総合戦略そのものの見直しも行うという、PDCAサイクルをしっかりと回すことが重要である。

そこで、①県はこれまで、総合戦略に基づく地方創生の取組をどのように進めてきたのか。②また、今後に向けては、その取組についてしっかりと評価したうえで、施策に反映させていくべきと考えるが、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、今後の地方創生のあり方についてです。

まず、これまでの地方創生の取組についてです。

10年前のいわゆる「増田レポート」による消滅可能性自治体の公表などを機に、国は人口減少問題に対して、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、さらに、「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を策定しました。

本県でも、こうした動きを受けて「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、毎年度、人口減少に歯止めをかけるための取組を推進してきました。

また、今年3月には、デジタルを活用した新たな取組などを第3期総合戦略に位置付け、地方創生の加速化・深化を図っています。

次に、取組の評価の施策への反映についてです。

地方創生の取組については、有識者で構成される「神奈川県地方創生推進会議」から、毎年度、評価や意見をいただき、それらを施策に反映することで、政策運営の改善につなげていきます。

また、今年度から、女性や外国籍の方に加え、新たに障がい当事者の方に推進会議の委員に就任いただき、当事者目線による評価の幅が広がりました。

そのため、こうした当事者目線の評価をしっかりと施策に反映させることで、より効果的な、神奈川らしい地方創生の取組を進めていきます。

県は、このように、PDCAサイクルをまわしながら、県民総ぐるみで、総合戦略を軸とした地方創生に取り組んでまいります。

【要望】

なし

(質問要旨)

(3) 精神障がい者への支援の充実について

今年3月には「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例ともに生きる社会を目指して」に基づく基本計画を策定しており、この中では、「地域生活移行支援等の充実」や「就労支援の充実」

など、精神障がい者への支援にとって、重要な施策も位置付けられている。

この基本計画は、パブリックコメントなどを通じて、多くの意見が寄せられるなど関係者の関心も高く、その実効性が問われているところであり、計画に位置付けられた施策については、絵に描いた餅で終わらせてはならず、精神障がい者が、地域社会の一員として安心して暮らしていくことができるよう、しっかりと取組みを進めていく必要があると考える。

そこで、精神障がい者への支援の充実に向けて、どのように取り組んでいこうと考えているのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、精神障がい者への支援の充実についてです。

県は、精神科病院の長期入院患者の地域移行を進めるとともに、保健福祉事務所ごとに協議の場を設置し、医療や障害福祉サービスなど、地域における精神障がい者への支援の充実に取り組んできました。

しかし、精神科病院の長期入院患者の地域移行はなかなか進まず、県内の精神科病院に1年以上入院している精神障がい者は、令和5年6月末時点で6,419人と、10年前の6,748人と比べても大きくは変わっていない状況です。

そこで県は、長期入院患者の地域移行を促進するため、精神障がい当事者であるピアサポーターが、支援機関とともに、患者の不安や将来の希望を伺い、地域生活を実現させていく取組を開始しました。

また、地域生活の中で、就労を希望し、障害者就業・生活支援センターで支援を受ける精神障がい者は、令和5年度には、10年前の約4倍となる2,480人と年々増えており、体制の強化が必要です。

そこで県は、増加する精神障がい者の相談ニーズにきめ細かく対応するため、障害者就業・生活支援センターに、精神保健福祉士等の高い専門性を有する職員を新たに配置しました。

県は、これらの取組により、精神障がい者一人ひとりのニーズをしっかりと把握し、地域で安心して生活できるよう、支援を充実してまいります。

(質問要旨)

(4)公契約条例について

令和6年5月に外部有識者等で構成する「公契約に関する協議会」より報告書が提出され、その中で「今日時点では公契約条例により賃金を下支えする状況ではない」との認識が示された。

しかし、賃上げは、景気や企業収益の状況などに大きく左右されるもので、十分な賃上げが将来にわたって継続するかは不透明であり、今後、公契約条例によって賃金を下支えする必要性が高まってくることも考えられる。

県は、この度の協議会で公契約条例の必要性の議論を終えるのではなく、労働者を取り巻く環境に今後も注視し、時機を見て、協議会を改めて開催するなど、賃金下限額を規定した公契約条例の制定について検討を行う必要があると考える。

そこで、今回の「公契約に関する協議会」からの報告書を受け、今後どのように対応していくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、公契約条例についてです。

「公契約に関する協議会」は、公契約条例の必要性について、学識経験者や関係団体からご意見を伺うため、平成25年度に初めて開催されましたが、当時は意見の一致は見られませんでした。

それから約10年が経過し、賃金や労働環境が大きく変化していることから、令和5年度、改めて協議会を開催しました。今回の協議会では、10年前には議論の中心であった、賃金下限額を規定した賃金条例について、今は条例により賃金を下支えする状況にはないことが確認されました。

また、建設業界などは、2024年問題と言われる時間外労働の上限規制への対応等に直面し、先が見通せず、条例のあり方については、協議会として議論をさらに深めることは難しい状況でした。

そこで、県は、2024年問題への対応結果や影響が明らかになった段階で、それまでの間の労働環境や社会情勢の更なる変化も踏まえたうえで、労働者、事業者双方にとって意義のある公契約の制度や条例のあり方などを検討していきます。

そのためにも、協議会から指摘のあった入札制度等の見直しや、賃金実態調査に引き続き取り組んでまいります。

【要望】

東京都では、公契約条例ではないものの「社会的責任のある公共調達指針(案)」を作成すべく、昨年より有識者会議を開催しており、この3月にはパブリックコメントも行っています。

質問でも申しあげましたが、労働者を取り巻く環境に今後も注視し、時機を見て、協議会を改めて開催するなど、公契約条例の制定について引き続き検討を行っていただきますよう要望いたします。

(質問要旨)

(5)オスプレイの安全対策等について

令和5年11月に発生した鹿児島県屋久島沖の米空軍のオスプレイ墜落事故の発生自体は日米地位協定が原因とまでは言えないが、事故後の情報提供が不十分なものとなっている背景には、やはり、日米地位協定上の課題があると考える。日米両国政府間が協議を行う際には、国民や地方自治体に向けた情報提供が十分に考慮されるよう、日米地位協定を見直すべきである。

そこで、これまでの国の対応を踏まえ、オスプレイに対する県民の不安払しょくにどのように取り組んでいくのか、また、今回の事故を通じて明らかになった、日米地位協定上の課題の解決にどのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、オスプレイの安全対策等についてです。

オスプレイを含む航空機の安全・安心の確保は極めて重要であり、万が一、事故が発生した場合も、万全の再発防止策と適時適切な情報提供が必要です。

しかし、今回のオスプレイ墜落事故後の国からの情報提供は、事故原因や再発防止策の詳細が不明であるなど課題があり、県民の皆様の不安を招いています。

また、今回に限らず米軍の事故が起きた際、速やかに十分な情報が得られにくい背景には、日米地位協定上、米軍には情報提供の義務がなく、日米合同委員会の協議も非公開になっているという課題があります。

本県では、これまでも渉外知事会を通じ、日米地位協定を改定し、日米合同委員会の協議を含め、できる限り基地に係る情報を公表するよう国に求めてきましたが、地位協定の改定は実現していません。

今後の取組ですが、オスプレイの安全性への県民の皆様の不安払拭のため、事故原因や安全対策の詳細を早期に公表するよう、引き続き、国に働きかけます。

また、今回の事故を踏まえ、日米地位協定を改定し、できる限り基地に係る情報提供がなされるよう、渉外知事会を通じ、粘り強く国に働きかけます。

さらに、今回の事故における一連の対応を検証したうえで、事故の再発防止や、事故対応も含めた日米両国の平時からの安全管理体制強化を求める要請の実施を、関係自治体とともに検討してまいります。

【要望】

なし

(質問要旨)

(6)教員の働き方改革について

令和6年第1回定例会では、我が会派からの質問に対し、教育長から、若手教員によるプロジェクトチームから出される提言をしっかりと受け止め、働き方改革をさらに進めていくとの答弁があり、3月には、提言が教育長に提出されたと承知している。

県教育委員会が、働き方改革をしっかりと進めていく姿勢を示し取り組むことは、現場の教員の期待に応えるのみならず、教員を志している方々にとっても、志願先を選ぶ上で、大きな要素になるそこで、若手教員プロジェクトチームからの提言をどのように受け止め、今後、教員の働き方改革をどのように進めていくのか、所見を伺う。(教育長)

(教育長答弁)

教育関係のご質問にお答えします。

教員の働き方改革についてお尋ねがありました。

本年3月、教員の働き方改革に関して、若手教員プロジェクトチームから、「教員の意識改革」や「保護者・地域住民の理解」、「業務の削減・適正化」などの視点で、11項目の提言がなされました。

これは、現場の若手教員が、半年以上にわたる議論をまとめた、切実な思いと受け止めています。

これら提言の中には、採点システムの導入など、予算措置が必要なものや、教員定数の改善など、国の対応が必要なものがあります。

一方で、調査・照会の削減など、県教育委員会の判断で、速やかに行える取組もあります。

そこで現在、県教育委員会が学校に対して行っている年間200件程度の調査などについて、改めてその必要性を検討し、可能な限り削減するよう、私から事務局に指示しました。

また、教員定数や処遇の改善等については、国の中央教育審議会で、具体的な議論も進められていますので、本県としても、その実現に向けて、国に強く要望していきます。

県教育委員会では、こうした取組を含めて、今年度改定する「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」で、若手教員からなされた提言を、可能な限り具体化し、働き方改革をしっかりと進めてまいります。

(再質問要旨)

若手教員からの提言について、可能な限り具体化するとの答弁をいただいたところですが、このプロジェクトチームには、市町村立の小・中学校の教員も参加していると伺っている。

県立だけでなく、市町村立小・中学校への取組も含めて、働き方改革を進める必要があると思いますが、改めて教育長の考え方を伺いたいと思う。

(教育長答弁)

教育関係の再質問にお答えします。

市町村立の小・中学校への働き方改革の取組について、お尋ねがありました。

提言の具体化にあたっては、小・中学校を所管する市町村教育委員会の協力が欠かせませんので、現在、提言内容を共有した上で、今後の具体的な取組について、協議を進めているところであります。

今後も、市町村教育委員会としっかりと連携をしながら、働き方改革を実効性あるものとしてまいります。

【要望】

教育長から力強く答弁をいただきました。

若手教員から出された、この提言を踏まえて、着実に、かつ早期に、働き方改革を実現していただきたいと考えています。

それによって、引き続き、選ばれ続ける職種になると考えています。

教育委員会の取組を、会派としても注視をしてまいりたいと思います。

2 県民の安全・安心につながる取組について

(質問要旨)

(1)交通安全対策に関する普及啓発について

自転車利用者への反則金、いわゆる青切符制度の導入を柱とした改正道路交通法が、先日、参議院本会議で可決成立した。

自転車の交通安全対策に関する広報啓発については16歳以上の未成年もいわゆる青切符制度の対象に含まれることから、高校生を中心とした若者世代に対して、ヘルメットの着用を含め、基本的な交通ルールやマナーの啓発をしっかり行っていく必要があると思う。

そこで、知事に伺う。県は、道路交通法の改正を契機として、自転車事故を無くすための交通安全対策に、今後どのように取り組んでいくのか。

(答弁)

県民の安全・安心につながる取組について何点かお尋ねがありました。まず、自転車の交通安全対策に関する普及啓発等についてです。

県内では、昨年2万件を超える交通事故が発生し、このうち自転車関連の事故は、全体の約4分の1を占めていることから、自転車の事故防止対策にしっかりと取り組む必要があります。

県は、自転車事故の発生割合が高いなどの市区町村を「自転車交通事故多発地域」に指定し、ヘルメット着用の呼び掛け等を行っている他、九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間に、県警察と合同キャンペーンを開催するなど、重点的な対策を行っています。

こうした中、今後、16歳以上を対象に青切符制度が導入されることから、若い世代に交通ルールやマナーの遵守を、しっかり働きかけていくことが重要です。

そこで、県は、自転車の交通ルールやマナーをイラストを用いて分かりやすく説明した自転車ルールブックをホームページやSNSを通じて発信するほか、今年度から県内全ての高校1年生約7万人に、直接配布し周知に努めていきます。

また、ヘルメット着用への理解を深めてもらうため、7月に高校生を対象に、自転車ヘルメットフォトアンドデザインコンテストを開催し、最優秀作品を啓発用ポスターに採用するほか、企業にも商品化の提案をしたいと考えています。

県は、今後も、県警察をはじめ関係機関と連携し、若い世代に対する交通安全対策の普及啓発に努め、自転車の事故防止に取り組んでまいります。

【要望】

なし

(質問要旨)

(2) 感染症に関する平時からの情報発信について

多くの県民は、新型コロナを含め、どのような感染症が流行しているのか自ら積極的に情報収集することは困難ではないかと思う。

県は、コロナ禍においては、積極的に情報発信を行ってきたが、平時においても感染状況や感染対策について積極的に情報発信を行っていくべきであると考える。

そこで、県民生活に重要な影響を与える様々な感染症に関する平時からの情報発信について、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、感染症に関する平時からの情報発信についてです。

県では、5類に移行した新型コロナウイルス感染症をはじめ、20以上の身近な感染症について、各地域の医療機関から定期的に患者数を報告いただく「定点観測」を行い、県のホームページでその状況をお知らせしています。

また、季節性インフルエンザなどについては、感染者数が一定数を超えた場合に「注意報」や「警報」を発信し、県民の皆様に手洗いなどの基本的な対策を呼び掛けています。

一方、今後もコロナをはじめ様々な感染症の流行が予想されることから、そうした情報を日頃から、よりタイムリーに発信していくことが重要です。

そこで県では、コロナ流行時に全国に先駆けて導入した「LINEコロナパーソナルサポート」を引き続き活用していきます。

このサービスには160万人以上が登録いただいていますので、例えば「こどもを中心にRS(アールエス)ウイルスが流行しつつある」といったメッセージなど、コロナ以外の感染症についても、プッシュ型で情報を発信していきます。

併せて、感染症の流行状況をお知らせしているホームページについても、より分かりやすくなるよう内容を工夫していきます。

こうした取組により、今後も感染症に関する平時からの情報発信に努めてまいります。

(再質問)

まず、感染症に関する平時からの情報発信についてです。「LINEコロナパーソナルサポート」は「友だち」登録している人が160万人以上いるが、ブロックしている人も一定数いると思われる。

こうした方を含めて、今後どのように利用を促進していくのか。

(再質問への答弁)

「LINEコロナパーソナルサポート」の利用について、お尋ねがありました。

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した現在でも、「LINEコロナパーソナル 他のLINEサービスと比べると、ブロックしている方の割合は少ない状況ですが、今後もコロナだけでなく他のLINEサービスと比べると、ブロックしている方の割合は少ない状況ですが、今後もコロナだけでなくもパーソナルサポートの利用をあらためて呼び掛けてまいります。

【要望】

次に、感染症に関する平時からの情報発信についてです。

160万人以上の方が登録しているこのアカウントは、感染症に対してリアルタイムな情報を得られる有効なツールであることは間違いないと認識しています。

ブロックされている方も相当数いるようでありましたけれども、解除していただけるように、広報や周知に取り組んでいただくことを要望いたします。

(質問要旨)

(3)ヘリコプターを活用した防災対策の強化について

本県のヘリコプターの運用については、横浜市、川崎市にお願いしているが、例えば両市でヘリコプターの需要が発生した際には、県として優先的に使用することが困難となることが予想され、県内市町村の求めに応じた出動がままならなくなるのではないか。

また、大規模災害時には、全国の防災関係機関に遅滞なく、適切に応援要請を行い、県内の多数の被災現場に投入する、いわゆる受援の調整も大切であり、それを円滑に行うための体制整備

も県の大きな役割だと思う。

県は、本年度、新たな地震防災戦略の検討に取り組んでいるが、ヘリコプターの活用など、県の防災対策を検証する好機だと思う。

そこで、新たなヘリコプターの導入や、全国からのヘリコプターの受援体制の整備など、ヘリコプターを活用した防災対策の強化にどのように取り組むのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、ヘリコプターを活用した防災対策の強化についてです。

地震発生後、全国からの応援活動が本格化するまでの間、いち早く被災情報を把握し、迅速な救出等につなげるためには、ヘリコプターが有効です。

現在、県は、政令市や県警察に、ヘリコプターの運用を委ねていますが、県全域が被災する大規模災害時でも、県が初動の応急対応を統括する為には、ヘリコプターを直接、機動的に運用できる体制が必要です。

そこで、県として、ヘリコプターの導入に向けた検討を行うこととし、運航方法や駐機場所の確保など、導入に係る様々な課題について、関係機関と直ちに調整を進めるよう、私から指示しました。

また、全国から応援にくるヘリコプターの受け入れについては、県災害対策本部に設置した航空機運用調整班が、消防や警察、自衛隊等の防災関係機関と連携して、ヘリコプターの応援活動を一元的に調整する体制を確保し、訓練も重ねています。

さらに、ビッグレスキューでは、在日米軍も加わり、ヘリコプターによる情報収集や救出救助などの実践的な訓練も行い、実働面での連携も図っています。

このほか、市町村と連携し、応援のヘリコプターの集結場所となるフォワードベースを6箇所、臨時離着陸場所も32箇所確保しています。

県は、今年度とりまとめる新たな地震防災戦略に、航空機の運用体制の充実を図る方向性を位置づけ、防災対策の強化につなげてまいります。

【要望】

次に、ヘリコプターを活用した防災対策の強化についてであります。昨今のテクノロジーはですね、進展していまして、ドローン技術の進展も著しいと認識しています。当時所有していたヘリコプターの県政利用や写真撮影等は概ねドローン技術で代替できるのではないかと仄聞もするところであります。

ヘリコプターは、ヘリコプターにしかできないこと、ドローンでもできることを役割分担していただきまして、災害における適切な運用を検討していただくことを要望いたします。

(質問要旨)

(4) 自殺対策の更なる推進について

自殺は様々な要因が絡み合うことから、自殺対策の決め手、いわゆる特効薬となるような施策を展開することは難しい。だからこそ、全方位からのアプローチが必要であり、あらゆる施策にしっかりと取り組んでいかなければならない。

そこで、本県における自殺対策をさらに進めていくため、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、自殺対策の更なる推進についてです。

本県の自殺者数は、平成23年の1,852人をピークに減少傾向にありますが、昨年は1,366人と、直近の5年間で最も多くなっており、自殺対策をより一層進めていくことが必要です。

県ではこれまで、悩みを抱える方のために「こころの電話相談」をフリーダイヤル化し、順次拡大するとともに、令和2年度からは、LINEによる相談も行っています。

この4月からは、電話相談の規模をさらに拡大するとともに、死にたい気持ちが強いなど、緊急の相談に優先的に対応する専用回線を新たに設けたところです。

また、LINE相談についても、相談時間を従来の「夜10時まで」から「深夜0時まで」に延長しました。

今後は、こうした取組に加えて、悩みを抱える方や周囲で支える方々が必要とする情報を、より簡単に入手できるポータルサイトを、新たに作成する予定です。

このサイトには、相談窓口をはじめ、市町村や関係機関の支援の取組も、まとめて掲載していきます。

併せて、若い世代や女性への対策として行っている、インスタグラムでの相談窓口の案内についても、実施期間を延長して行っていきます。

こうしたことにより、自殺によって尊い命を失う方を一人でも減らせるよう、しっかりと支援に取り組んでまいります。

(再質問)

県の自殺対策について、新たにポータルサイトを作成するとのことだが、いつごろ開設するのか。

(再質問への答弁)

県の自殺対策に係るポータルサイトの開設時期について、お尋ねがありました。

現在、毎年9月が九都県市の「自殺対策強化月間」となっていますので、これに合わせて8月中にはポータルサイトを開設したいと考えています。

【要望】

かながわ自殺対策計画を策定して必要な施策の拡充に取り組んでいることは評価するところである。死にたいと迷い惑う人に特効薬がないからこそ、どうにかして一人一人とつながるきっかけが必要だと考える。誰にも相談できず自死を選択せざるを得なくなって苦しんでいる人に、思いとどまるきっかけとなるような気付きや、光となる施策を生み出すことが重要である。

そして、かけがけのない命をつなぐ施策を実行する取組みを、引き続き強く進めることを要望させていただく。

(質問要旨)

(5) DXの推進による警察業務の合理化・効率化に向けた取組と今後の方針について

治安上の課題に県警察が的確に対応し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するためには、先端技術を積極的に取り入れ、業務の効率化を図るとともに、業務変革や警察活動の高度化を図るためのDXを強力に推進する必要がある。

県警察では、DXに向けた取組を推進するため、昨年4月に県警察におけるDXの旗振り役として、警務課企画室内に、未来創造班を新設したと承知している。

そこで、これまで行ってきたDXの推進による警察業務の合理化・効率化に向けた取組と今後の方針について、所見を伺う。

(警察本部長答弁)

DXの推進による警察業務の合理化・効率化に向けた取組と今後の方針についてお答えします。

県警察では、少子高齢化の進展などにより、将来に向けてマンパワーの維持が課題となっているほか、急速に変容する社会に的確に対応するため、デジタル人材を育成し、積極的に先端技術を導入するなど、警察業務全体のDX化を推進する必要があります。

こうした情勢を踏まえ、県警察では、DX実現のための指針を示す「神奈川県警察DX大綱方針」を昨年2月に策定し、各種取組を推進しているところです。

具体的には、AIを活用して、犯罪や交通事故の発生状況等の高度な分析を行い、先制的かつ効率的なパトロールや交通事故防止対策などに取り組んでおります。

また、RPAを導入し、集計作業やメール送信作業を自動化させるなど、手順やルールが決まっている定型作業に活用して、業務の効率化を図っております。

このほか、民間事業者と連携したワークショップや外部講師による講演会を開催するなど、職員の意識改革に取り組んでいるところです。

今後、組織全体でDXに向けた取組を加速させるため、デジタル人材の育成にも取り組むなど、警察業務の合理化・効率化に、一層努めてまいります。

3 気候変動に対する取組について

(質問要旨)

(1) 魅力ある神奈川の海を取り戻す取組について

海の環境の変化により、神奈川の海は、漁場としての生産能力の低下が心配される。このことは、本県の漁業に大きな影響を及ぼすことはもちろん、レクリエーションとして釣りなどを楽しんでいる多くの県民にとっても損失である。

将来にわたり、本県水産業を支えるとともに、県民に豊かな海の恵みと潤いを提供していくには、魚が住みやすい海の環境を作り、漁場の生産力を回復させ、次世代にしっかり引き継いでいく必要がある。

そこで、魅力ある神奈川の海を取り戻すため、どのような取組を進めていくのか、所見を伺う。

(答弁要旨)

気候変動に対する取組についてお尋ねがありました。

まず、魅力ある神奈川の海を取り戻す取組についてです。

県はこれまで、アワビやサザエ、マダイ等の種苗を海に放流する栽培漁業により、水 産資源の維持・増大を図ってきました。

また、海藻を食べ尽くしてしまうウニの除去や、早熟カジメを大量に生産して海に移植することで、藻場を再生する取組を進めています。

しかし、気候変動に伴う海洋環境の急激な変化により、海水温の上昇や磯焼けの拡大など、様々な形で漁場の環境に影響が広がっています。

こうした状況に対応し、神奈川の海の生産力を回復させるためには、栽培漁業や藻場再生の取組に加え、二酸化炭素の吸収や水質浄化の効果もある海藻や二枚貝の養殖の拡大にも力を入れていく必要があります。

そこで、暖かい海でも育つワカメなどの海藻養殖や、真鶴町で成功例のあるイワガキなど二枚貝の養殖を県内に広めるため、先進技術の導入や、漁業者への技術指導に取り組んでいきます。

さらに、新たに養殖に取り組む際に必要となる資材の購入資金への融資や、生産物のブランド化など、経営面でも漁業者を支援をしていきます。

こうした取組により、神奈川の海の魅力をさらに高め、次の世代にしっかりと引き継いでまいります。

【要望】

|

|

他県では海洋環境の急激な変化に対応できず、不漁から廃業する漁業者が増えていると一部報道でも報じられていましたが、神奈川県も同じように海洋環境の変化に対応できない漁業者が増えているのではないかと危惧しているところです。

神奈川県は漁業従事者の人口を見ても毎年減少していることや、先程お話させて頂いた江戸前の名産品であったシャコが現在では獲れなくなっている状況や小田原では近年、漁獲量の少なかったプリが大量に水揚げされるなど、神奈川の海でも海洋環境の変化が起きており、その変化に対応できない漁業者は廃業に追い込まれるリスクがあると言えます。

そのような状況に陥らない為にも、県が主導して、他県の先進的な取組みや環境に配慮した養殖技術の研修、技術研修を受けられる場の提供を行うことが必要だと 考えます。

時代と共に変化する海に対して、新たにチャレンジできる環境を県が作ることが、魅力ある神奈川の海に繋がり、県内における海業の展開に繋がると考えますので、一層の取り組みを要望いたします。

(質問要旨)

(2) 県の熱中症対策について

県はこれまでも、熱中症対策として、こまめな水分補給や冷房の活用、気温上昇時には外出や運動を控えることなどについて、ホームページ等で発信してきたと承知している。

しかし今後は、特に熱中症にかかりやすい高齢者や子ども等、いわゆる「熱中症弱者」が、十分な対策をとれるよう、情報を届けるだけでなく、市町村と連携したより主体的な取組が重要となってくる。

例えば、市町村がより多くのクーリングシェルターを確保できるよう、県としても、県内各所にある県有施設の活用について検討するなど、市町村の取組を支援することも必要ではないかと考える。

そこで、熱中症による健康被害を防ぐため、熱中症対策にどのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、県の熱中症対策についてです。

県ではこれまで、こまめな水分補給や十分な休養、適切なエアコンの利用などの熱中症対策について、県のたよりやホームページ、企業と協働で作成したポスターなどにより、広く呼びかけを行ってきました。

しかし、温暖化が一層進んでいること、超高齢化の中で、例えば室内で熱中症になる高齢者も増えていることなどから、さらなる対策の強化が必要です。

そこで、まず、地域で設置が進みつつある、暑さからの避難場所、いわゆる「クーリングシェルター」について、今後は、県庁の庁舎や保健福祉事務所といった県有施設も活用できるようにしていきます。

また、暑さによる健康被害を受けやすい高齢者を守るため、県と協定を結ぶ企業などに対し、地域で戸別訪問を行う際は、熱中症の予防という視点も加え、見守り活動をしていただくよう働

きかけていきます。

さらに、乳幼児や子どもについては、LINEを活用した「かながわ子育てパーソナルサポート」を通じ、熱中症の注意点などをお知らせしていきます。

こうした様々な取組により、熱中症対策をしっかりと進めてまいります。

私からの答弁は以上です。

(質問要旨)

(3)県立学校における適切な教室の温度管理について

昨今の猛暑は先ほどの質問でも申し上げた通りであり、今年の夏も暑い日が続き、私たちの生活にも大きな影響が出るのではないかと心配している。暑さに対して厳重な警戒が必要となっている中、県立学校の教室の状況も気になるところである。今までとは異なる暑さの中で、子どもたちが学習に集中できる環境を作っていくことが大切である。

昨年の第3回定例会において、我が会派の「県立学校における教育環境の整備について」の質問に対し、教育長からは、今後、学校へのヒアリング等により実情を把握したうえで、より効果的な温度管理の手法等について検討するとの答弁があった。また、教室の暑さ対策として、校舎の断熱性の向上といった観点からも取り組む必要があると考える。

昨年質問した際に、校舎に対する断熱材の使用については、新築時に実施するとの答弁があったが、既存の校舎についても、断熱化を図る取組が必要なのではないかと考える。

そこで、教育長に伺う。県立学校における、教室の暑さ対策の現状を踏まえ、今後、教室の効果的な温度管理に向けてどのように取り組んでいくのか。また、既存校舎の断熱性の向上を図る取組についてどのように考えているのか、併せて所見を伺う。(教育長)

(教育長答弁)

教育関係のご質問にお答えします。

県立学校における適切な教室の温度管理についてお尋ねがありました。

県教育委員会では、教室のエアコンの設定温度について、28℃にこだわらず柔軟に調節するなど、教室の状況に応じ、適切に対応するよう、県立学校に指導しています。

また、昨年の猛暑を踏まえ、学校の実状を把握するため、複数の県立学校にヒアリングを行いました。

その結果、エアコンから十分な冷風が出ていても、日射し対策や、空気循環をしなければ、同じ教室でも場所によって、温度に大きな差が生じることを、改めて確認しました。

そこで、暑さが本格化する前の5月に、全ての県立学校に対し、エアコン使用時には、カーテンを閉めることや、サーキュレーターで空気を攪拌することなど、基本的な対応を徹底しました。

本年も夏休み前に、各学校での教室の温度管理の対応状況を調査し、工夫した事例などを情報提供していきます。

また、校舎の断熱化については、新築や建替えの際に、全面的な対応を図ることを基本としていますが、直射日光の影響を最も受ける屋上について、今年度、8校の既存校舎で防水工事を行う際に、併せて、断熱材を施工してまいります。

【要望】

学校へのヒアリングなどの結果、現実的にまずは対応可能な対策を練っていただいたと思います。また、学校校舎の断熱性の向上についてですが、今年度は8校で防水工事を行う際に断熱材を使用するとの答弁がありました。この断熱性能を向上させる取組を実施した校舎で、実際にどのような効果があったのかということも今後検証していただきたいと考えています。まずは取組を進めていただくことを要望します。

4 県政の諸課題について

(質問要旨)

(1)中小企業のDX推進に向けた取組について

中小企業にとって、現下の人手不足はまさに経営上の大きなリスクとなっており、業務の効率化や省力化・省人化につながるDXの導入は待ったなしの状況にあると考える。

深刻な人手不足に悩む中小企業が、物価高を上回る賃上げを行っていくことは、人材を確保するうえで重要なことであり、そのためには、デジタル技術の活用によって労働生産性を向上させていくことが大変重要である。

そこで、深刻な人手不足の状況にある中小企業のDXについて、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

県政の諸課題について何点かお尋ねがありました。

まず、中小企業のDX推進に向けた取組についてです。

深刻な人手不足に直面する中小企業が、生産性を向上させるためには、DXを推進し、業務の効率化や省力化を図ることが重要です。

県では、中小企業のDXを後押しするため、神奈川産業振興センターに、DX支援アドバイザーを配置し、中小企業からの相談にワンストップで応じているほか、「神奈川県プロ人材活用センター」において、企業ニーズに合わせたDX人材のマッチングを支援しています。

また、今年度新たに、企業内でDXを推進する人材のリスキリングを支援するため、個々の企業の課題や受講者のスキルにあわせたオンライン講座を実施します。

さらに、DXを進める事業者を資金面でサポートするため、「小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金」を新たに創設しましたが、公募開始から2週間で、既に130件を超える申請がありました。

DXに取り組む事業者の関心が高く、資金ニーズにも応えるものと評価しています。

県は引き続き、こうした様々な施策を通じて、中小企業のDXの取組をしっかりと支援してまいります。

【要望】

人手不足の解決に向けてはやはり安い労働力を入れて代替するのではなく、技術革新によって生産性向上を高めることが最も望ましいと考えています。

再質問の答弁の中で、小規模事業者に対するデジタル化支援補助金が、現時点で8月中にも予算の上限に達する見込みとのことでありましたけれども、このことは、つまり、多くの小規模事業者が、この補助金を活用して、DXを進めたいという思いがあるのだと感じています。必要に応じて予算の増額などの対応も検討していただきますように要望いたします。

(質問要旨)

(2) 安全・安心な出産に向けた妊婦検診への支援について

妊婦健診に関する国の調査結果が公表され、令和5年度の妊婦一人当たりの補助額を都道府県別に比較すると、全国平均に対し、本県の市町村の平均額は全国で最も低いとの結果であった。

さらに、全国では、妊婦が医療機関に持参して検診を受け られる「受診券方式」が9割を超えているが、本県では、補助額が記載された「補助券方式」を採用している状況が明らかになった。

こうした課題の解決に向け、本県としても、市町村と一体となって取り組むべきであり、妊婦の経済的負担の軽減はもとより、県内であればどこでも同じ受診券が使えるようにするなど、県が主導して市町村間の調整を行い、役割を果たしてほしい。

そこで、安全で、安心して出産できる環境を整備するため、妊婦健診への支援についてどのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(知事答弁)

次に、安全・安心な出産に向けた妊婦健診への支援についてです。

県はこれまで、妊婦健診の実施主体である市町村に対し、会議の場などで全国や県内の状況を共有し、補助の増額を働きかけてきました。

また、市町村の参考となるよう、昨年度、県内の約500の産科医療機関等を対象に、妊婦健診の費用や検査項目などを伺う調査を実施しました。

その結果、本県の市町村補助の平均額が7万6千円であるのに対し、実際にかかる健診費用の平均は12万5千円となり、5万円近い自己負担が生じていることがわかりました。

県ではこの結果を市町村に提供し、補助額の見直しを改めて呼びかけたところであり、すでに増額に向けて取り組む市町村も出ています。

今後は、妊婦の皆様の経済的な負担を更に軽減させることに加え、例えば、県内どこでも同じ受診券が利用できたり、健診結果が自動的にスマートフォンに転送されるなど、利便性を高めることも重要です。

そこで、今年度、県が主導して、市町村や医療関係団体等で構成する「妊婦健診のあり方に関する検討会」を開設し、補助額や補助の方法、利便性を高めるデジタル技術の活用などについて検討していきます。

今後も市町村等と緊密に連携し、妊婦の目線に立った、より良い支援に向けて取り組んでまいります。

【要望】

次に安全・安心な出産に向けた妊婦健診の支援についてであります。総務省は文章で、妊婦の自己負担が発生しないよう、公費負担の推進に取り組むことと書かれているような通知を地方公共団体に発出しています。

広域自治体である県は、総務省が発出した文書を実現させるための調整はもちろんのこと、県内自治体間であれば、どこでも受診券が使えるように調整する役割があると考えています。

答弁でもいただきましたけれども、デジタル技術などを活用して、この取組を推進していただきますように要望いたします。

(質問要旨)

(3) 国民スポーツ大会のあり方について

令和6年4月8日に宮城県知事が、国民スポーツ大会について「間もなく2巡目が終わるので、3巡目以降どうするのか、47都道府県が抱える共通の課題として検討を始めており、個人的な考え方として、廃止も一つの考え方ではないか」との見解を述べた。

この発言をきっかけとして、全国の知事から様々な意見が出され、その多くは開催地の負担が重いことを理由に、このままでは、国民スポーツ大会を開催することは難しい、というものであっ

た。

いずれは本県も3回目の大会を開催することとなるのだから、決してこの問題は対岸の火事ではない。国民スポーツ大会のあり方について、神奈川県としての考えを、県民に分かりやすく、発信していくべきであると考える。

そこで、国民スポーツ大会に対する評価と今後のあり方についての考えと、県としての対応について所見を伺う。

(知事答弁)

次に、国民スポーツ大会のあり方についてです。

国民スポーツ大会は、選手の強化や会場の整備といったスポーツの振興に加え、地域活性化にも大きく貢献してきました。多くのアスリートが出場を目標にしている大会でもあります。

しかしながら、大会を現在の姿のまま続けることは困難です。課題をしっかりと検討し、持続可能な大会にしていく必要があると考えています。

もっとも大きな課題は、財政負担です。近年の開催経費は膨大な額になっており、ほとんどが地元の開催県の負担であることから、次は開催できないとの意見が知事の間で続出しています。

そこで、例えば主な要因である施設整備について、基準の緩和や他県の既存施設の活用をさらに進めるなど、運営面での工夫を図っていく必要があります。

もう一つの課題は、大会に対する関心です。国民スポーツ大会は、以前は大きな注目を集めましたが、今日では開催地を除くと話題にのぼることも少なくなっています。

そこで、日本中の国民が、大会を観たい、会場に足を運びたいという気持ちを抱けるように、知恵を絞っていく必要があります。

国民スポーツ大会のあり方については、全国の知事の声を受け、共同開催者である日本スポーツ協会が、本格的な検討を始めようとしています。県としても、全国知事会と連携し、しっかりと意見を伝えていきます。

(質問要旨)

(4) マイクロプラスチック対策について

県環境科学センターでは、マイクロプラスチックに関する調査研究を実施しており、令和4年5月に調査結果をとりまとめて公表していると承知している。しかし、この調査結果が県民に広く知られていないのではないかと懸念している。

マイクロプラスチックを削減していくためには、これまでの研究成果を県民に分かりやすく伝え、理解と協力を得るとともに、行動変容を促していくことが重要と考える。また、調査研究を継続的に進め、その内容を更新していくことも必要である。

そこで、マイクロプラスチック対策について、県として今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。

(答弁)

最後に、マイクロプラスチック対策についてです。

県では、平成29年度以降、マイクロプラスチックの発生源を把握するため、海岸や河川などで実態調査を行ってきました。

その結果、相模湾に漂着するマイクロプラスチックは、内陸部から河川を通じて海に流出している可能性が高いことや、その主な要因が、プラごみだけでなく、人工芝や三角コーンなどのプラスチック製品の劣化にもあることがわかってきました。

そこで、まずは、フォーラムやイベント、あるいはSNSを活用して、マイクロプラスチックになりやすいものを、県民の皆様に具体的にお示し、周知を図っていきます。

また、子どもたちにもマイクロプラスチックの問題に興味を持ってもらえるよう、プラごみ問題を題材として作成した映像教材の更なる活用に努めます。

さらに、マイクロプラスチックの排出実態を把握するため、今後も調査研究を継続していきます。

加えて、現在、大学や民間企業等でプラスチックの代替となる素材の開発や普及に向けた実証などが行われておりますので、こうした状況を注視しつつ、県の支援についても検討していきます。

このように、県は、県民一人ひとりがこの問題を自分事として捉え、問題解決のための行動変容につながるよう、しっかりと取り組んでまいります。

|

【要望】 マイクロプラスチック対策としては、発生抑制に取り組むことは必要でありますが、一方で、海洋に流れてしまったプラスチックごみを回収することも重要だと考えています。川崎市では臨海部における脱炭素化に向けたカーボンニュートラルポートの形成を推進しており、参画企業と共に川崎港の海面清掃により回収した海洋プラスチックごみをリサイクルする実証実験を行っているとのことであります。 |

神奈川県も海上交通の取組に力を入れていることから、例えば、海上タクシー等の航行中の船舶による回収などの取組についても、今後部局横断で検討していただけますように要望いたします。

予算委員会で徹底討論

三月十二日の予算委員会で黒岩知事をはじめとする県幹部と公共交通の在り方について及び、高齢者の安心安全の二項目について議論しました。

<ライドシェアの現状と未来>

ライドシェアとは、既存のタクシーに代わり、自家用車で同等のサービスを提供することです。県内では、交通空白地の穴埋めとしてライドシェアの社会実験が行われる予定です。また、県タクシー協会の発表によれば、今年四月から横浜川崎域内で運用開始を目指すと聞いています。これは、交通の利便性を高める一方、既存の公共交通との競合や安全性が懸念されています。ライドシェアありきではなく、如何にして地域の公共交通を守るのか、という観点から議論しました。

<安心を支える>

昨今、地域を歩いていると高齢者の安全安心を脅かす話を耳にします。今回は高齢者が被害に遭うことの多い、“訪問購入”や“点検商法”といわれる消費者トラブルについて取り上げました。また、認知症等による行方不明捜索ネットワークの仕組みや県警察の取組について質問し、高齢者が安心して生き生きと暮らすことのできる施策について議論しました。

<テレビ放映>

予算委員会で議論した様子が、3月27日19時からテレビ神奈川で放映されます。是非、皆様のご意見をお寄せください。

神奈川県議会令和5年第2回定例本会議一般質問 要旨・答弁・要望記録

令和5年6月26日(月)本会議 一般質問

一般質問における質疑応答の全文は、インターネット中継にてご覧いただけます。下記URLからご確認ください。

https://kanagawa-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=3104

5月11日から7月11日まで開催された令和5年第2回定例本会議にて重要答弁を数々引き出し、次々提案させていただきました。

ご報告させていただきます。

(質問要旨)

県内での因果関係が見込まれる死亡件数・事例を公開することや、ワクチンのメリット・デメリットをHPなどで発信していく考えはあるのか、所見を伺います。また、既に数千件ものワクチン副反応疑いがでている中、知事からも全国知事会などを通じて、国に、原因究明の実施及び接種リスクについての情報発信をしていくことをより強く求めていく必要があると考えるが、所見を伺います。

(知事答弁)

菅原議員の御質問に順次お答えしてまいります。

県民の健康を守る施策について何点かお尋ねがありました。

まず、新型コロナワクチン関連の情報公開についてです。

県民の皆様が、新型コロナワクチンの副反応のリスクなどを理解した上で、接種を受けるかどうか判断できるよう、ワクチン接種に関する正確な情報をお伝えすることは重要です。

現在、県では、ワクチンの重症化を予防する効果や、副反応・健康被害などへの対応について、県のホームページに専用ページを設け、情報提供を行っています。

私自身も、県の動画や記者会見などにおいて、ワクチンの有効性や副反応についてお伝えし、県民の皆様に接種を積極的に検討いただくようお願いしてきました。

一方、副反応の情報提供について、現在は症状や健康被害が生じた場合の相談先といった「接種した後の案内」が中心であり、接種を検討する段階で必要な情報のさらなる充実が必要です。

そこで今後は、副反応の症状や発生割合の情報について、一般的な情報や国のホームページへのリンクに加えて、県内における発生状況についてもお知らせしていきます。

具体的には、県内での副反応の疑いの発生件数や死亡を含む重篤な事案の件数などを、ホームページに掲載していきます。

また、国への働きかけですが、ワクチンの効果や副反応を含む安全性などについて、科学的根拠に基づき、わかりやすく広報することなどを、全国知事会を通じて要望しています。

さらに、死亡事案や重篤な症状の原因究明につながる調査研究についても、引き続き、国に働きかけてまいります。

(再質問)

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

また、予防接種法施行令が改正され5月8日に施行された。このことによって、これまで県が県民に対してワクチン接種を推奨してきた考え方にどのような変化があるのか伺います。

(再質問への健康医療局答弁)

新型コロナワクチンについて、これまで、予防接種法において、生後6か月以上の全ての県民の皆様に対して、「接種を受けるよう努める」、いわゆる努力義務がありました。

5月8日より、すでに接種を受けた5歳から64歳までの方は、努力義務がなくなりました。

しかし、一度も接種していない方や、基礎疾患のある方、65歳以上の高齢者は、引き続き接種の努力義務があります。

県では、そうしたことについても、しっかりと周知してまいります。

【要望】

この新型コロナウイルスの2類相当から5類に変化したことによって、県が県民に対して推奨、勧奨という言葉使わられたりすると思いますが、考え方が変わったということがよくわかりました。

このワクチンの接種に対する推奨、勧奨といったことに対しても、改めて県民の皆様に周知していただくとともに、あらゆる情報を県民に分かりやすく提供していただくことを要望いたします。

(質問要旨)

(2) 有機フッ素化合物について

(ア) 厚木基地での有機フッ素化合物の流出に対する立入調査について

厚木基地での有機フッ素化合物、いわゆるPFOS等の流出については、自治体による立入調査に課題があったと考えられる。当初の立入りで必要な確認ができず、また、2回目の立入りまで時間を要した。立入りまでの日米間の調整の経緯も含め、問題点を整理しておく必要がある。この背景には、米軍基地の環境問題に対する日米両国の対応が不透明であるという課題があり、日米地位協定の改定に向けた粘り強い交渉等が必要です。

そこで、厚木基地での立入調査について、実施に至った経緯と課題認識について、所見を伺う。また、環境問題に関する米軍基地の透明性を高めるため、今後、県としてどのように取り組んでいくのか、所見を伺います。

(知事答弁)

次に、有機フッ素化合物についてお尋ねがありました。まず、厚木基地での有機フッ素化合物の流出に対する立入調査についてです。

まず、厚木基地での有機フッ素化合物、いわゆるPFOS等の流出に対する立入調査の経緯ですが、昨年9月28日、国からPFOS等流出の連絡がありました。

国からの連絡を受け、県として事故原因等を確認するため、立入調査の実現を直ちに口頭で申し入れ、約1週間後の10月6日にPFOS等が流入した基地内の調整池での水の採取が実現しました。

しかし、事故原因となった格納庫への立入りは、2か月以上経った12月19日の2回目の立入調査まで実現せず、さらに水の採取結果の公表は米側との協議が必要とされ、いまだ公表は認められていません。

基地への立入りや水の採取結果の公表に時間がかかっているうえ、その理由の説明もないことから、この間の日米協議を含め、基地の環境管理の透明性には課題があると受け止めています。

このように基地立入りに課題が生じる背景には、日米地位協定上、米軍に我が国の環境法令等が適用されず、また、日米協議等の情報提供が義務付けられていないという根本的な問題があります。

安全保障に関わる全ての情報を公表できないことは理解しますが、基地の環境管理は県民の皆様の安全・安心に関わる事項であり、可能な限り透明性を高める必要があります。

そこで、引き続き、基地の環境管理の運用改善を国に求めるとともに、私が会長を務める渉外知事会を通じ、日米地位協定を改定し、我が国の環境法令が米軍に適用できるよう、国に働きかけていきます。

今後も、PFOS等を含む米軍基地の環境問題の解決に向けて、全力で取り組んでまいります。

【要望】

昨今の国際情勢を見ても、紛争や紛争になりかねないような事柄が山積していると私も思っています。東アジアに目を向ければ、台湾海峡危機をはじめ、民主主義陣営が一丸となって抑止力を相手に見せておくことも必要だと思います。

私は、日米同盟が大切だと思うからこそ、今の日米地位協定の課題を一つ一つ改定することが健全な日米同盟につながると考えています。

沖縄国際大学大学院の前泊教授という方の著書「日米地位協定入門」にはこのような記載があります。

「韓国では環境条項が米韓地位協定で創設され、基地内での汚染について各自治体が基地に立ち入って調査できる共同調査権が確立されています。また、返還された米軍基地内で汚染が見つかれば、米軍が浄化義務を負います。ところが日米地位協定だけは、そうした場合でも米軍に浄化義務はなく、破壊、汚染した基地の原状回復義務は免除され、米軍に代わって日本政府が浄化義務を課され、その費用まで負担しているのです。」

また、沖縄県が平成31年4月に取りまとめた「他国地位協定調査報告書(欧州編)」というものがございまして、ここでは日本と同じように米軍との地位協定を締結している国との比較をしています。

「ドイツでは、ボン補足協定の署名議定書において、ドイツ連邦、州、地方自治体の立入権が明記されているほか、緊急の場合や危険が差し迫っている場合は、事前通告なしの立入りも認められている。

イタリアでは、モデル実務取極第6条において、基地はイタリアの司令部の下に置かれ、イタリアの司令官は基地の全ての区域にいかなる制約も設けず、自由に立ち入ることができることが明記されている。」とのことでありました。

こうしたことも県民の皆様に知っていただいて、日米合同委員会での運用改善ではなく、改正に向けて粘り強く交渉していただくと同時に、国民世論、県民の皆様にこうしたことも知っていただくということも、是非行っていただきたいと要望いたします。

(質問要旨)

(2) 有機フッ素化合物について

(イ) 環境問題としての有機フッ素化合物について

既にPFOS等は製造・輸入が禁止され、水質汚濁防止法の規制も強化されているが、現在も県内各地の河川や地下水で検出されることは、県民にとって大きな不安である。原因究明調査とともに、住民と直接関わる地元市町村と連携した対応が必要である。また、流出防止の観点からもPFOS等を含まない泡消火薬剤への代替を促すべきと考えます。

そこで、PFOS等の有機フッ素化合物による水質汚染から県民の健康を守るため、今後、県はどのように取り組んでいくのか、所見を伺います。

(知事答弁)

次に、環境問題としての有機フッ素化合物についてです。

PFOS等から県民の健康を守るためには、河川等の水質を監視し、飲用による被害を防ぐとともに、新たな汚染を防止することが重要です。

県では、これまで国や、水質汚濁防止法に基づき独自に水質調査等を行っている10市と連携して、定期的に河川、湖沼、海域及び地下水を調査し、PFOS等の濃度の把握に努めてきました。

これまでに暫定目標値を超える河川、地下水を複数確認していますが、そうした場合には追加で周辺調査を行うとともに、近隣住民に対し、飲まないよう注意喚起を行ってきました。

また、県民の不安に応えるため、ホームページに専用サイトを開設し、水質測定の結果やQ&A等を掲載し、情報を発信してきました。

横須賀基地や厚木基地では、令和4年11月までにPFOS等を含まない泡消火薬剤への代替が完了していますが、民間施設には今も相当量保管されているため、消火活動や設備の故障等により、河川などに流出するおそれがあります。

そこで、県は、関連業界団体を通じて泡消火設備を設置する事業者に対し、PFOS等を含まない泡消火薬剤への早期代替を促すとともに、適正な保管や漏えい時の応急措置を働きかけていきます。

また、引き続き、河川等における調査を進め、暫定目標値を超えた地点が確認された場合は、地元市町村と連携して、近隣住民が飲まないよう呼びかけていきます。

さらに、濃度が継続して上昇した場合には、原因究明調査など、必要な対策を講じていきます。

県では、PFOS等の有機フッ素化合物から県民の健康を守るため、市町村とも連携し、適切な情報発信を行いながら、新たな流出の防止に向けた取組を確実に進めてまいります。

私からの答弁は以上です。

【要望】

国内でも高濃度に検出されている地域や地点があることから、積極的な原因調査が望ましいと考えています。しかし、水に溶けた有機フッ素化合物は目に見えないということ等から、汚染源を特定し、除却することは、難しいケースもあると推察しています。だとすれば、これまで以上にこの有機フッ素化合物が含まれる消火薬剤等を交換していただくといったことが大切だと僕も思ったいます。

昨年、沖縄県ではPFASの血中濃度検査が行われ、PFOSの値が高いところでは、全国平均の3倍に上がった、とのことでありました。

つい先日も、東京多摩地区の調査で参加者の半数が米国の指針値を上回る、との報道も目にいたしました。

除却に向けての国の費用を求めることはもちろんのこと、体内に取り込ませないための、この対処療法等についても、幅広く検討いただきたいと要望します。

(質問要旨)

(3) 若年層に対する性感染症の啓発について

ここ数年間で性感染症は一定の方が感染しており、コロナ禍で見過ごされてきた大きな問題だと考えます。

性感染症の感染拡大を防止するためには、何より早期検査による発見が重要であるが、性感染症は人に相談しにくく、一人で悩んでいる方も多いです。

性感染症とはどのようなものか、また、心配なときにどこに相談すればよいか、どこで検査をしたらよいかといった情報も少ないため、行政の側から、より細やかに情報提供することが必要と考えます。

そこで、未来のある若い世代に向けて、性感染症に関する正しい知識を改めて啓発していくことが重要と考えるが、見解を伺います。

(健康医療局長答弁)

健康医療局関係の御質問にお答えします。

若年層に対する性感染症の啓発について、お尋ねがありました。

性感染症は、本県でも重要な課題であり、特に若い世代においては、身近に検査できる体制とともに、正しい知識を普及啓発していくことが必要です。

県ではこれまで、性感染症の検査体制として、各保健福祉事務所において当日に結果が出る即日検査を行うとともに、休日に対応する検査センターも設置し、対応してきました。

また、中学生、高校生に向けたリーフレットをそれぞれ作成するとともに、県のホームページで性感染症の情報を提供し、普及啓発を行っています。

一方で、例えばHIVは、エイズ発症までの時期が長かったり、梅毒も一時的に症状が消失するため、感染に気付きにくいと言われており、早期に発見しないと、知らぬ間に感染を広げてしまう危険性もあります。

また、性感染症の中には、放置すると不妊症の原因となるなど、将来にわたって患者の生活の質、いわゆるQOLに大きく影響するものもあります。

しかし、こうした情報は、若年層にはまだまだ行き渡っていないため、感染リスクのある行動などとともに、改めて周知を図っていく必要があります。

そこで県では、まず県のホームページをリニューアルして専用ページを設け、性感染症の基礎知識や早期検査の重要性、検査できる医療機関等の情報を分かりやすく掲載し、SNSでも発信していきます。

併せて、保健所設置市や教育委員会と連携し、中学校や高等学校等に、医師や保健師を派遣して講演を行う「青少年エイズ・性感染症予防講演会」を引き続き実施します。

この取組は、新型コロナの感染拡大の中で大幅に縮小していましたが、昨年度から本格的に再開しており、今年度は県内全域で80を超える学校での実施を予定しています。

こうした取組により、若い世代への啓発を引き続き行い、性感染症の拡大防止に努めてまいります。

答弁は以上です。

【要望】

正しい知識を知ってもらうことは非常に重要なことだと私も思います。是非実施していただきたいと思います。

一方で、その広報だけではなく、今その情報が必要な方に届くようなツールにも 力を注いでいただきたいと思います。例えば、県が実施しているこころの相談窓口というものがあると思います。これには専用の電話番号があって、そこで相談ができると思うのですが、この性感染症というのも、相談がしにくいものだと思いますので、こういったものがあってもよいのかなと私は思います。これについては予算もかかると思うので、是非ご検討いただきたいと思います。また、県のHPを見ると問い合わせ先の掲載があり、自分のエリアの保健福祉事務所や保健所のリストが羅列されていると思います。電話で相談しようと思ったときに相談する方が相談を受けてくださる方を選ぶようなことができると、よりよいのではないかと私は思いました。こういったことは、すぐやろうと思えばできることだと思うので、是非、相談しやすい体制づくりの検討を頂ければと思います。 以上です。

2 県政の諸課題について

(1)GXに対応した産業振興について

政府は、脱炭素に向けた構造変革への道筋として「GX実現に向けた基本方針」を取りまとめ、「今後10年間で官民協調の150兆円超の投資を実現する」と示しています。

重要なことは、国家戦略を理解し、その恩恵を県内隅々に行き渡らせるために、どのように準備をしておくのかということです。その成果の果実を分配していくことで、経済のエンジンを回して魅力的な仕事を産みだし、一人ひとりが生き生きと働ける神奈川の実現に大きく寄与すると考えます。

そこで、今後、県では、GXによりもたらされる社会経済情勢の変化に対応し、どのように産業振興を行っていくのか、所見を伺います。

(知事答弁)

県政の諸課題についてお尋ねがありました。GXに対応した産業振興についてです。

GX、グリーン・トランスフォーメーションは、脱炭素社会の実現に向けて、産業構造や社会構造を変革する取組であり、経済活性化につなげていくことは大変重要と考えています。

これまで県は、「エネルギー関連産業」を成長産業に位置付け、関連企業の誘致や再生可能エネルギーの導入促進などに注力してきました。

国でも、環境と経済の好循環を作るため、2020年に「グリーン成長戦略」を策定し、今後成長が期待される「再生可能エネルギー」などの分野に対する支援を行っています。

今後、県では、GXを経済活性化につなげていくため、脱炭素に資する技術や製品の研究開発から、実用化や普及に至るまで、幅広い支援を行います。

まず、県立産業技術総合研究所では、大学や企業の脱炭素化に資する新技術・新製品の開発プロジェクトに対し、基礎研究から応用研究、実用化までを複数年に渡り一貫して支援していきます。

また、中小企業が自社の技術や製品を新たな分野で活用できるよう、大企業に技術力等を直接アピールする「展示商談会」を開催し、脱炭素分野などの成長産業への参入を支援していきます。

さらに、電気自動車EVや燃料電池自動車FCVなど、脱炭素化に資する製品の導入に対する支援を引き続き行うことで、その普及を後押しし、市場の拡大と産業の活性化につなげます。

これらの取組に加え、EVの普及により、需要の減少が見込まれる部品を製造する中小企業等に対しては、神奈川産業振興センターに新たに設置した「かながわ自動車部品サプライヤー支援センター」において、EV化への対応や、他の成長産業への参入に対して、専門家による伴走支援等を行います。

こうした取組により、脱炭素化と経済活性化の好循環を生み出すことで、県内産業の振興を力強く進めてまいります。

私からの答弁は以上です。

【要望】

自動車産業は日本の基幹産業の1つであると考えています。

だからこそ自動車産業の衰退は日本の景気低迷につながると思いますし、新たな産業を興すことができれば、県民生活をより豊かにすることができると思います。

県も県内がGXの流れに乗り遅れないように取り組むことを求めます。

(質問要旨)

(2)高校生等の自転車事故防止について

交通ルールの知識の習得を基礎編とすれば、応用編として交通ルール理論や原因分析を習得させることが必要だと考えます。その結果、子ども達が事故に巻き込まれるリスクが更に軽減され、そして、学生時代に理論を習得することで、生涯にわたって交通事故に巻き込まれるリスクを軽減し、県内交通事故件数の減少に繋がると期待できます。

そこで、高校生等の自転車事故ゼロに向けて、理論や事実分析を行いながら、理解する・考えて行動する交通安全教育をどのように行う方針なのか、所見を伺います。

(教育長答弁)

教育関係のご質問にお答えします。高校生等の自転車事故防止についてお尋ねがありました。

県立高校生の約4割が、自転車で通学している本県で、子どもたちの命を守るために、交通安全教育に取り組むことは大変重要です。

県教育委員会では、自転車事故等の未然防止について、生徒自らが研究し、発表する交通安全大会を毎年、県内10地区で開催しています。そこでは、生徒自身が、通学路の危険箇所や人通りの多い時間帯などを調査し、なぜ自転車事故が起きるのか、その原因を考え、解決策などをグループで話し合い、発表しています。

また、県トラック協会などの協力を得て、スタントマンが自転車事故等をリアルに再現し、その恐ろしさを生徒に実感させる「スケアードストレイト」を、毎年、希望する学校で実施しています。

さらに、昨年度からは、自転車通学が多い相模原市内の県立高校2校を、交通安全のモデル校に指定し、自転車乗車マナー教室を開催しています。

そこでは、ルールやマナーを学ぶだけでなく、具体的な事例から、事故につながりかねない行為を生徒に考えさせ、警察や専門家から、理論に基づいた指導を受けるなど、正しく理解させる工夫を図っています。

県教育委員会では、今後も引き続き、警察等の協力を得て、高校生に自転車事故を自分事として捉えさせ、「理解し、考えて行動する交通安全教育」にしっかりと取り組んでまいります。

(再質問)

一点再質問させていただきます。高校生等の自転車事故防止についてお伺いいたします。

この交通安全教育指針にはですね、交通ルールやマナーが定められている理由を示し、具体的な説明を行い、理解を深めるよう努めること。また常にその効果を測定し、必要に応じて方法や教材の見直しを行い、効果的に実施するようにする必要があると明記されています。

自転車が原則歩道ではなく車道を通行しなければならないことや、ヘルメットの着用努力義務になったことなどは、そうなっているのではなく、なぜそうなったかっというのを説明する必要があると思っています。

また、効果測定についても本問でも示させていただきましたが、これはなかなか難しいのだろうなと私も推測しています。成果から個別の寄与度を推し量ることは難しいと思うからこそ、やはりこの生徒へのアンケートとか、専門家の方々にアドバイスをしていただくことでしか推し量る方法はないのではないかと考えます。

そこで教育長にお伺いしたいのですね。現在行っている取り組みについて、どのようにこの成果の把握に努めているのでしょうか、お伺いします。

(再質問答弁要旨)

教育関係の再質問にお答えします。

県教育委員会ではこれまでも、交通安全大会等に参加した生徒に、アンケートを行って、生徒目線からの成果の把握に努めています。また、警察や専門家から、事前・事後にアドバイスをいただく中で、実施に当たっての留意点や今後の改善点等について、意見を伺っています。

こうした取組を、今後も、しっかりと継続してまいります。

【要望】

高校生の事故というのもゼロに向けて、やはりしていくことは非常に大切なことだと思いますし、どの講習会、研修会が効果があるのかというのは、やはり寄与度に応じて推しはかっていかなければならないと思うのですが、やはりこのアンケートとか、専門家の方々の意見は非常に大事だと思います。

県内でも、相模原市に2校モデル校をやられているとのことでありました。着実に今減っているからこそですね、新たな取り組みを行って、さらに、このゼロに向けて行っていくことが何よりも今大事なのだと思います。

私も先ほどですね、先進的な取り組みのしている方の話をさせていただきました。講習会をすることによってですね、生徒の事故件数が減少したとの追跡調査があると伺っています。専門家の方々を招きして、生徒にご指導いただく場合も、もちろん予算がかかると思いますので、費用対効果というのも十分もちろん推し量る必要があるのですが、ただ、成果として示されている数値の取り方にですね、乖離があれば、成果がどの程度あったかっていうのは、なかなか推し量ることができないのではないかと思います。

外部有識者の活用などは、一つの工夫として提案させていただきました。いずれにしてもですね、高校生等が理解し考えて行動ができるように工夫して、この交通安全教育を引き続き取り組んでいただくことをお願いいたします。

GXに対応した産業振興など6項目を知事はじめ各局に質問しましたが、今回も取り上げさせていただいたGXについては、国が力を入れているだけではなく、本県の未来のためにも必要な成長産業であり、令和時代を狙う世代のためにも必要な視点であると私は思います。

神奈川県議会令和4年第3回定例本会議一般質問 要旨・答弁・要望記録

9月7日から10月14日まで第3回定例本会議が開催される中、「子ども子育て政策について」「若年層に向けて政策について」など、6項目を、黒岩知事はじめ各局に質問しました。

一期目集大成として挑みました。ご報告させていただきます。

(質問要旨)

●若年層に向けた施策について

(1) 子ども子育て政策について

(菅原質問)

本県の合計特殊出生率は、年々低下しており「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる目標達成が困難な状況である。子どもを産みたい・育てたいと希望する方々の願いをかなえるために、総合戦略に掲げている取組が効果的であるかどうか評価しながら進めていく必要です。また、特に重要と思うのは、子育ての施策です。

子育てにおける困りごとを減らしていくことが、若い世代の希望をかなえることに繋がっていくものと考えます。

そこで、本県の合計特殊出生率を県民の希望出生率に引き上げるという目標を達成するため、総合戦略に掲げる取組について、県は今後どのように評価し、見直しを進めていくのか。また、県は、病気の子どもに対応した保育サービスの提供などに、どのように取り組み、若い世代の希望をかなえる子ども子育て政策を進めていくのか、所見を伺います。

(知事答弁)

菅原議員の御質問に順次お答えしてまいります。

若年層に向けた施策についてお尋ねがありました。

まず、子ども子育て政策についてです。

はじめに、総合戦略の見直しについてですが、総合戦略では、基本目標の1つに「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」という項目を掲げ、子育て支援、男女共同参画、働き方改革等の取組を進めています。

こうした総合戦略の取組結果は、毎年有識者による神奈川県地方創生推進会議の評価を受けています。現在、取りまとめている令和3年度の評価では、「子育てしやすい環境整備や、男性の育児参加を通じた社会意識の醸成など育児の社会化を進めるべき」との意見をいただきました。

今後、こうした有識者の意見に加え、県議会から御意見をいただき、子ども・子育て支援に関する計画である「かながわ子どもみらいプラン」等との整合を図りながら、総合戦略を見直していきます。

次に、病気の子どもに対応した保育の提供など、若い世代の希望を叶える子ども子育て政策についてです。病気の子どもを医療機関や保育所などで預かる病児保育は、保護者が安心して働き続けられる環境と、子どもの健康管理という観点から、大変重要であり、県は、開設時の施設整備費や、運営費を補助するなど、実施主体である市町村を支援しています。現在、県内25市町で病児保育を実施していますが、未実施の市町村の多くは、受け皿となる医療機関や保育所の確保に苦慮しています。地域のボランティアが、子どもを預かるファミリーサポートセンター事業では、病児を預かるケースもありますので、県は、こうした情報を提供するなど、地域の実情に即して、市町村の取組を支援していきます。

来年4月施行の「こども基本法」は、県に、国や他の地方公共団体との連携を図りつつ、子どもの状況に応じた施策の策定と実施を義務付けています。

県は、子育て支援の主体となる市町村と緊密な連携を図りながら、病児保育を含めた子ども施策を、総合的に検討し、すべての子どもが幸福で健やかに成長できる社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。

【要望】

子ども子育て政策についてです。総合戦略の取組内容の見直しですが、結果が出ていない以上、求められるのではと感じたところでございます。質問でも申し上げました、知事からもご答弁がありました通り、これからの社会においては、社会全体で子育ての負担を担っていかなければ、この問題は解決しないと私は認識をさせていただいています。一つ例を挙げさせていただきますが、基礎自治体の話で大変恐縮ですが、兵庫県明石市では、子育て予算を増額して5つの無償化を実現させました。令和2年の合計特殊出生率が1.62という状況です。出生数の増加と転入についても増加により、社会が活性化しているやに聞いております。

神奈川県でも行っています「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が目指している3つのビジョンがあったかと思いますが、いま2つが達成できているという状況です。もちろん基礎自治体と広域自治体の違いというのはわかっているつもりですが、やはり、今できることはやらなければならないということと行っていかなければならないということは感じるところです。少子化というよりも子どもを産みたい、育てたいと思っている方が、経済的な理由であきらめることはなくしていかなければならないと私も考えるところであります。それが将来に向けた最大の投資であると私は考えています。ぜひ子育てするなら神奈川、知事もおっしゃっておりますので、具現化するためにぜひ神奈川モデルを打ち出していただきたいと思っているところであります。

(質問要旨)

●若年層に向けた施策について

(2) 若年層の新型コロナワクチン接種について

(菅原質問)

新型コロナワクチンの3回目接種が進められているが、他年齢層に比べ、10代から30代の若年層の接種率は高くないです。

若年層の接種率向上には、「利便性の良さ」「ベネフィット」「徹底した情報開示」の3つが必要であり、中でも「徹底した情報開示」が重要と考える。若年層はSNSなどで情報収集する傾向が強く、中には真実かどうかわからない情報も存在し、なにが正しい情報・事実であるのか、戸惑っているのではないかと考えます。

県において公表できる情報、事実については、エビデンスがあるものはそれも含めて明らかにし、若年層に届けていくことで、結果、接種が進まなかったとしても正しい理解と更なる利便性向上に繋がれば良いと考えます。

そこで、若年層に届くように、新型コロナワクチンに関して徹底した、正しい情報の開示を進めていくべきと考えるが、所見を伺います。

(知事答弁)

次に、若年層の新型コロナワクチン接種についてです。

ワクチンは、重症化予防のみならず、発症予防効果もあることから、若年層においても接種を積極的に進めることが重要です。

現在、本県の3回目のワクチン接種率は、全年齢で82%、そのうち、高齢者は97%であるのに対し、40歳未満は64%、10代は54%にとどまっています。

これまで県では、若年層の接種を促進するため、県のホームページのほか、LINEやTwitter等を活用して、情報発信を行ってきました。

また、感染しても軽症、というイメージとは異なり、高熱が数日続く場合もあるため、若者にとっても、ワクチン接種は重要であることを伝える動画も配信しています。

一方で、若年層に積極的に接種を検討してもらうためには、効果だけでなく、副反応に関する正しい情報も伝えて、判断していただくことが重要です。

そこで、若年層向けに心筋炎等の副反応のリスクはあるものの、ごく稀であることは、現在も県のホームページで説明していますが、これを科学的なデータに基づき、さらに充実させていきます。

また、副反応を疑う事例を国が収集した、「副反応疑い報告」についても、県ホームページで紹介していますが、今後は、報告内容など、具体的な情報も加えていきます。

あわせて、若年層にとっても、ワクチン接種のメリットが、デメリットを上回ることも、数値に基づき、情報提供していきます。

さらに、大学と連携して、学生へ配信するメールニュースに、ワクチンの情報を掲載いただくなど、学生の皆さんにも、より多様な手段で情報が届くよう工夫していきます。

こうしたことにより、ワクチン接種に関する正しい情報を、若年層に、積極的に提供してまいります。

私からの答弁は以上です。

(菅原再質問)

新型コロナウイルスでは、後遺症に悩む方が多いと報道されており、ワクチンを接種していると後遺症が出にくいという研究報告もあるようだが、県として、そうしたことについて調査し、結果を周知していくことは考えていらっしゃるのか。

(知事答弁)

いわゆる後遺症の調査・研究、これは、本来、国がしっかりと取り組むべきものであることから、全国知事会を通じて、国に要望してまいりました。

その結果、政府が6月に決定した「骨太の方針」に、後遺症についての実態把握等に資する調査・研究を進めること、これが明記されました。

こうした研究により、後遺症の抑制にも、ワクチン接種の効果があることが示されれば、積極的に周知してまいります。

【要望】

次に、若年層の新型コロナワクチンの接種についてです。

私もSNSを見ていると、本当に正しい情報か分からない情報が数多出ています。

中には自分自身で調べようがないような情報もあり、結果として様々な理由から、とりあえず、ワクチンを接種しないという状態にある方が多いのではないかと推測をするところである。

当然、これだけではなく、総合的な判断であると思われます。

政府も県もワクチン接種を推奨しているからこそ、正しい情報を提示して、メリット、デメリットを示すことで、一人一人が自らの意思で接種する、接種しないということを選択できることが必要だと考えます。

引き続き、この利便性の向上と、接種したいと考えている人へのベネフィット、エビデンスに基づく情報開示を進めていただくよう要望します。

また、若年層へ訴求していくような方法についても、大学などで行っていくようだが、検討いただきたいです。

さらに、ワクチン接種後の後遺症の件についても質問させていただいたが、これを数値化することができれば、する、しないといった1つの判断材料になると思います。

ぜひ、ここは国に期待したいところです。

(質問要旨)

●若年層に向けた施策について

(3) グローバル化に対応した歴史教育について

(菅原質問)

グローバル化の進展により国境の垣根は低くなり、国や地域単位のアイデンティティが失われつつあるのではないか。そうした視点から、これからの高等学校での歴史教育の重要性を強く感じている。グローバル化が進展する世の中にあり、自分自身や自国が何者で相手とどこが違うのかがわからなければ、他国の文化をグローバルスタンダードとしてただ漫然と受け入れてしまい、自国の歴史、伝統、文化が廃れてしまうのではないか、ということを危惧しています。

国際社会の中で自国・郷土の歴史をしっかりと語ることができるような学びの機会を用意し、さらに、学校で学びきれない部分は自身で探究したいと思えるような種を蒔くことが、今の時代の高等学校における歴史教育が担うべき役割であると考えます。

そこで、現在、高等学校の歴史教育はどのように行われているのか。また、今後の取組の方向性について、所見を伺います。(教育長)

(教育長答弁)

教育関係について、お答えします。グローバル化に対応した歴史教育についてです。

本県の県立高校では、これまで日本史を必修として、全ての生徒が、我が国の歴史や伝統、文化に対する理解を深め、それらを尊重する態度を身に付けられるよう取り組んできました。その際、「逆さま歴史教育」を取り入れるなど、生徒の興味・関心を高める工夫もしてきました。こうした中、学習指導要領の改訂に伴い、今年度の入学生から、新たな科目「歴史総合」において、グローバルな視野から日本を捉え、世界と日本の近現代の歴史を、探究的に学んでいます。「歴史総合」のねらいは、単に知識として歴史を学ぶのではなく、生徒自らが歴史を現代の課題につなげ、その解決を深く考えることにあります。例えば、生徒が、歴史的な事象をもとに、現代につながる「問い」を立て、複数の資料から情報を収集し、比較・関連付けを通じて、多面的に探究する学びが求められています。こうした学びを促進するためには、教員自らも「歴史総合」の授業を行う中で、継続的な研究を進め、生徒たちの深い学びを適切に導く必要があります。

そこで、県教育委員会では、「歴史総合」の指導上の工夫や課題、効果的な指導事例等を収集し、これらを全ての県立高校で共有するなど、「歴史総合」の授業力の向上を積極的に支援していきます。県教育委員会としては、こうした取組により、全ての生徒が、歴史や文化を尊重することの大切さに気づき、現代の課題の解決につなげられるよう、グローバル化に対応した歴史教育を充実させてまいります。以上でございます。

【要望】

次にこのグローバル化に対応した歴史教育についてです。

歴史教育、郷土史教育、また文化伝統教育というのは、大きさの大小はあるものの、自分たちが育った町、地域の独自性を理解して、次の世代に伝承していく、これが、地域を守っていくことに繋がると考えています。

私も高校生の時、授業を受けて、テスト対策に向けて丸暗記をした時期もありました。ただそれはテスト対策にとって、有効であったと思いますが、その後の学びについては、有効ではなかった

と今では思っています。

私の高校時代の日本史の恩師が、年号で歴史を覚えるなと言っていました。歴史はストーリーだから、年号ではなくストーリーで理解しなさい、というようなことを言われたことが今でも記憶に残っていて、今考えればまさにその通りだと思いました。

大学受験に向けた授業の構築も必要だと思います。教育長がおっしゃったようなこの学習指導要領の改訂とそして歴史総合という授業も必要だと思います。

新しく始めたことは、検証することで、さらに発展できると思います。検証することが難しいことは、私自身もわかっているつもりでありますが、やはり発展させるために、何かしらの方法で検討していただきたい。

何か方策があれば、また議会でしっかりと議論をさせていただきたいところであります。以上です。

(質問要旨)

●県政の諸課題について

(1)「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」に関する県民理解促進について

(菅原質問)

特別自治市構想については、5月に知事と3市長による会談が行われるなど、今後も話し合いが加速していくように見受けられます。

この構想は、本県の根幹に関わることから、指定都市域だけでなく、県内全体で議論をされるべきです。

そのためには、市の主張の内容や、県が推測する課題を、県民にわかりやすく周知し、一人ひとりが意見を持てるような環境をつくっていくことが必要です。

県が示した課題は大きく、解決できるのかを注意深く見守る必要があり、構想には賛同できないと考えていることから、県には、県民に語りかける姿勢が求められていると感じます。

そこで、「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」について、どのように県民一人ひとりに情報を発信していくのか、所見を伺います。

(知事答弁)

県政の諸課題についてお尋ねがありました。

「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」に関する県民理解促進についてです。

特別自治市構想については、コロナ禍における広域での入院・搬送調整や、災害対応といった県の総合調整機能に支障が生じるほか、県内全域で現行水準の行政サービスが提供できなくなるなど、県民の皆様や、県内市町村に大きな影響が及ぶことが懸念されます。

そこで、県では、外部有識者で構成する「特別自治市構想等大都市制度に関する研究会」から、昨年11月に提出された意見や提言を踏まえ、本年3月に「県の見解」を取りまとめ、構想の法制度化は妥当ではないという考えを示しました。

また、本年5月には、「県・横浜・川崎・相模原四首長懇談会」を開催し、県と指定都市との間で、構想の是非などに関して、トップレベルでの協議を行いました。

そして、こうした経過や議論等については、県のホームページに、資料や議事録を速やかに公表することにより、県民の皆様に逐次発信してきました。

今後、県民の皆様に、より一層わかりやすく伝えることができるよう、掲載情報を改めて整理するとともに、図表やイラストを活用することにより、ホームページの構成・内容を見直すといった、工夫を重ねていきます。

県民の皆様への情報発信は、何よりも、住民目線で具体的な論点を、丁寧にお示しすることが大切と考えており、今後の3指定都市の対応や、議論の動向を見極めながら、情報発信の時期や内容について検討してまいります。

私からの答弁は以上です。

【要望】

それでは要望を何点か申し上げたいと思います。

まず、この「「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」に関する県民理解促進について」申し上げたいと思います。

知事からもご答弁いただきましたが、私も認識を共有させていただいているのかなと認識したところです。

また、然るべきタイミングで、県民への周知などを図るというお話もありましたが、是非行っていただきたいと同時にですね、正々堂々とこれからも、3市長の皆さんと議論をしていただきたいなということをお願いを申し上げます。

(質問要旨)

●県政の諸課題について

(2) グリーン・トランスフォーメーションによる県内中小企業の活性化について

(菅原質問)

我が国は2050年カーボンニュートラル実現を目指すことを宣言したが、これには省エネや再エネなど脱炭素関連への投資が必要である。政府も本年内に今後10年のロードマップを取りまとめるとのことであり、今後成長する分野であることは間違いありません。グリーン・トランスフォーメーションの実現に向けて大きな投資が行われることは、県内企業にとっても絶好のチャンスと捉えるべきである。県内中小企業がこの流れに乗り業種転換や新規事業への参入を加速させることは、県民を豊かにすることに繋がると考えます。しかし、中小企業は経営資源に乏しいことが多く、日々の経営に追われ新ビジネスを取り込む重要性が認識されにくいのではないかと考えます。

そこで、グリーン・トランスフォーメーションによる県内中小企業の活性化に向けて、今後どのように取り組んでいこうと考えているのか、見解を伺います。

(産業労働局答弁)

グリーン・トランスフォーメーションによる県内中小企業の活性化について、お尋ねがありました。

国は、脱炭素社会の実現に向けて、「2050年にカーボンニュートラルを達成すること」を目標に掲げており、その実現に向けた、産業構造や社会構造の変革が、グリーン・トランスフォーメーション、GXです。

例えば、自動車分野では、ガソリン車から、CO2の発生しない電気自動車に置き換わることで、これまでガソリン車の製造に携わっていた多くの企業の受注が減少するなど、産業構造の変革がおき、企業を取り巻く環境が急速に変化していきます。

一方で、こうしたGXによる経営環境の変化に、柔軟に対応し、太陽光などのエネルギー産業や、蓄電池などの製造関連産業といった、いわゆるGX産業に参入していくことは、企業の成長、ひいては経済の活性化のためにも重要です。

県はこれまで、県経済の活性化を目指すため、「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画」を策定し、県内中小企業の成長を支援してきました。

現在の計画は、計画期間を令和8年3月までの7年間としておりますが、コロナ禍や原油価格・物価高騰の影響などが反映されていないため、早急に見直す必要があります。

そこで、今年度中に計画の見直しに着手し、専門家の意見を聞きながら、今後、成長が期待できるGX産業を、「神奈川の未来を支える産業の振興」という重点的な柱の中に位置付け、県内中小企業の参入を促していきたいと考えています。

併せて、県の役割や支援のあり方についても、専門家に幅広くご意見を伺っていきたいと考えています。

グリーン・トランスフォーメーションを、県内中小企業の成長が期待できる好機として捉え、県経済の活性化に向けて取り組んでまいります。

私からの答弁は以上です。

(菅原再質問)

グリーン・トランスフォーメーションにおける県内中小企業の活性化についてであります。

グリーン・トランスフォーメーションにより、県内中小企業を活性化するためには、まずは企業の意志ということも必要だと思いますが、それを推進する人材の育成というのは欠かせないことだと思っております。そこで、GX分野の人材育成についてどのように取り組んでいこうと考えているのか、産業労働局長の見解を伺います。

(産業労働局再質問答弁)

グリーン・トランスフォーメーション、GX分野の人材育成についてです。

今後、成長が見込まれる分野で活躍できる人材を育成していくことは、大変重要です。

GX分野についても、先ほど答弁いたしました「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画」の見直しを行う中で、「働き方改革の促進と人材の育成」という柱の中に位置づけ、今後のGX産業の展開に応じて、必要とされる人材を育成してまいります。

答弁は以上です。

【要望】

カーボンニュートラルの実現に向けてもそうなんですけれども、私は、GXが日本の基幹産業に成長していかなければ、日本経済の成長は一層難しくなるのではないかと考えたところであります。

先ほど局長の答弁でも、「神奈川県の未来を支える産業」だというお話がありました。私も同じ認識を持たせていただいております。

政府も、10年間で150兆円超の投資が、官民で実現するという話もありましたとおり、強い意志を感じるのかなと私も認識をさせていただきました。

将来的には自動車産業と並ぶような産業になるのではないかという記事も読ませていただきましたし、私も考えたところであります。

ぜひ、この神奈川県でも、産業を県内に根付かせて発展をさせるために、戦略をぜひ持っていただきたいということは要望しておきたいと思います。仕事は9割準備で決まるということも言われるので、ぜひ、そうした観点からお願いさせていただきたいと思います。

(質問要旨)

●県政の諸課題について

(3) 災害時のトイレの重要性について

(菅原質問)

災害時の生活においては、水や食料の確保はもちろん、トイレの確保は重要な課題である。現在、マンホールトイレなどの仮設トイレを市町村が購入していることは承知しているが、万一に備え、各家庭に携帯用トイレの備蓄を呼び掛けるなどの対応が必要です。

県は、日頃から県民の皆様に、水・食料や防災用品を備えるよう呼びかけているが、例えば、県と市町村が連携して携帯用トイレの購入者に補助したり、携帯用トイレを各家庭に配布するなど、備蓄を促進することが考えられます。災害時のトイレの確保は重要で深刻な課題であるので県が市町村をサポートし、しっかりと取り組んでいく必要があります。

そこで、災害時において、避難生活を送るために不可欠なトイレの確保に向けて、市町村と連携して取り組む必要があると考えるが、どのように取り組むのか、見解を伺います。(くらし安全防災局長)

(くらし安全防災局長答弁)

くらし安全防災局関係の御質問にお答えします。

災害時のトイレの重要性について、お尋ねがありました。

多くの被災者の発生が懸念される大規模災害時に、食料や水などの生活物資とともに、避難生活に欠かせないトイレを確保することは重要な課題です。

県は、災害時に避難者の受入や、地域の被災者支援の拠点となる避難所を、市町村が円滑に運営できるよう、避難所マニュアル策定指針を定めています。

この指針の中で、トイレの確保・管理計画の作成や、要配慮者や女性に配慮した整備の考え方、などを提示し、避難所のトイレ対策を支援してきました。

また、県は、市町村が避難所等に災害用トイレを整備する取組に対して、市町村地域防災力強化事業費補助金により、財政支援を行っています。

令和3年度は、11市町村が取り組む、マンホールトイレや携帯用トイレの整備に対し補助しており、今後も市町村と連携したトイレの確保に取り組みます。

また、ライフラインの復旧の長期化等で、トイレが不足する事態に備え、全国から、携帯用トイレ等の物資を調達し、避難所に輸送する体制整備も重要です。

県は、全国知事会や九都県市等による応援体制を確保する他、物資の供給や輸送を担う事業者との連携を一層深め、物資の供給体制の強化を進めます。

この他、家庭における携帯用トイレの備蓄も大切です。

県は、災害時の「自助」のポイントを記載した、地震防災チェックシートや県民防災カードを、県民向けの防災講座で配布するなど、様々な媒体や機会を活用し、トイレの備蓄の必要性について、普及啓発に努めていきます。

県はこうした取組を通じて、市町村による災害用トイレの確保や、家庭における備蓄の促進を図り、いつ起きてもおかしくない災害の発生に備えてまいります。

【要望】

なし

長きに渡り新型コロナウイルス感染拡大により、社会全体に大きな影響が生じていことは、十分承知しております。

その中で、感染拡大防止と経済活動の回復に全力で取り組み、県民の皆様が安全・安心な暮らしが出来るよう日々行動していきたいと思います。

「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同しました。

3月7日に本会議が行われ、「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同致しました。ロシアによるウクライナ侵略は、力による現状変更であり、到底容認することができません。我が国日本は、ロシアと北方領土を巡って領土問題を抱えており、また、日本海・宗谷海峡・択捉海峡を隔てて隣接していることから、「対岸の火事」ではありません。

3月7日に本会議が行われ、「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同致しました。ロシアによるウクライナ侵略は、力による現状変更であり、到底容認することができません。我が国日本は、ロシアと北方領土を巡って領土問題を抱えており、また、日本海・宗谷海峡・択捉海峡を隔てて隣接していることから、「対岸の火事」ではありません。

神奈川県としても、避難民の受け入れ等、できることを行ってもらうべく、注視して参ります。

「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する」決議文

2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略により、女性や子供を含む一般市民に多数の死傷者が出ている。

武力の行使により独立国家の主権を侵害し、市民の生命・財産・自由を奪う行為は、国際社会の平和と秩序、安全を脅かし、国際連合憲章に反する行為であり、到底容認できるものではなく、強く抗議する。

また、ロシアのプーチン大統領が核兵器使用を示唆したことは、唯一の被爆国として断じて許すことが出来ず、強い憤りを感じる。

ロシアの軍事行動は、欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがす、極めて深刻な事態であり、我が国の安全保障の観点からも決して看過することはできない。

加えて、ウクライナに拠点を置く日本企業をはじめ、現地在留邦人の生命も危ぶまれる事態である。

ウクライナのオデッサ州と本県とは、1986年の友好交流の発展に関する共同声明に調印以降、友好関係を継続してきた。

ウクライナの人々が今この瞬間にも生命の危機にさらされることを案じている。

日本政府においては、国際社会と連携し、あらゆる外交努力によって、更なる制裁を含めた適切な措置を講じるとともに、エネルギー価格の高騰などによる国内経済への影響、ウクライナに在住する邦人の安全確保や、ウクライナの方々への人道支援についても万全の対応が求められる。

神奈川県議会は、武力を背景とした一方的な現状変更に強く抗議し、ロシア軍の即時かつ無条件での完全撤退を求め、早期の平和的解決が図られることを希求する。

神奈川県議会令和3年第1回定例本会議代表質問 要旨・答弁・要望記録本

令和3年2月16日(火)本会議 代表質問

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(1) 今後の財政運営について

令和3年度当初予算は、徹底した事業見直しなどにより財源確保に努めたものの、財政調整基金を約130億円取り崩すことで、収支を均衡させている。財政調整基金については、約350億円の残高を確保したが、その目安が約660億円であることや、新型コロナウイルス感染症や自然災害への対応など年度中の財政出動も想定する必要があることを踏まえると、決して安心できる状況とはいえない。

新型コロナウイルス感染症対策など様々な政策課題に対し、柔軟かつ機動的に財政出動を行うためには、引き続き財政健全化などに取り組むことにより、持続可能な財政運営を行うことが重要である。

そこで、現在の本県の財政調整基金に対する認識について、どのように考えているのか。また、コロナ禍において今後の財政運営にどのように取り組んでいくのか、併せて所見を伺いたい。

(知事答弁)

まず、今後の財政運営についてです。

はじめに、財政調整基金についてです。

令和3年度は1,100億円もの財源不足が見込まれたことから、徹底した事業見直しや県債の最大限の活用などにより、財源確保に努めてきました。

しかし、これらの取組だけでは財源不足を解消することが出来ず、財政調整基金を約130億円取り崩すことで予算を編成しました。

その結果、3年度末の残高見込みは約350億円となり、本県の財政運営にとって、決して十分とは言えませんが、昨年9月の本会議で答弁しました「必要な残高150億円程度」を上回る額は確保

できました。

来年度は、この350億円を活用することで、新型コロナウイルス対策や災害対策などの追加財政需要に一定の対応ができるものと認識しています。

次に、今後の財政運営についてです。

令和3年度予算は、感染拡大の影響により県税収入が大幅な減収となるなど、極めて厳しい状況下での予算編成となりました。

新型コロナウイルスの収束が見通せない中、感染症対策や県民生活に直結した事業にしっかりと対応していくためには、税収減となった場合の減収補塡措置や、地方創生臨時交付金の追加交付

など、国による全面的な財政措置を引き続き強く求めていくことが重要です。

こうした取組に加え、県自らも「スクラップ・アンド・ビルド」を徹底し、限られた財源を、県として取り組むべき事業に一層集中させていきます。

さらには、景気に左右されにくい安定的な税収構造の構築や、地方交付税総額の確保など、地方税財政制度の抜本的な改善を、国に強く働きかけていきます。

こうした取組により、財政基盤の強化を図り、景気の低迷など様々な状況の変化にも的確に対応できる「持続可能な財政運営」を目指してまいります。

【要望】

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が減少傾向にあるとはいえ、今後の収束見通しなど、不透明な部分も多く、現時点で3年度以降の確実な見通しを持つことは非常に難しい

状況にありますが、新型コロナウイルス以外にも、自然災害への対応など、様々な状況の変化に応じて機動的に対応することが必要であります。こうした対応を適時、適切に実施できるよう、

国への財政支援の要望も含め、持続可能な財政運営をしていただくよう要望いたします。

そして、3年度当初予算案については、昨年9月の予算編成方針時の財源不足額1,100億円という数字は中期財政見通しの550億円から大幅に増加しているわけであります。今後、中期財政

見通しの修正が必要になってくるのではないかと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が見通せず、変動要素も多い現状では、修正はなかなか難しいとは考えますが、各種影響を見極めた上で、適切な時期に見直しを行うよう要望させていただきます。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する法改正を踏まえた県の対応について

医療従事者や現場の職員からは、新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法のあり方について、様々な課題が指摘されていた。

例えば、特措法においては、時短や休業要請などの権限は知事にあるが法的な強制力がなく、要請等に応じない場合の罰則や、要請の協力に対する補償も位置付けられていないため、実効性が

担保されていなかった。感染症法では、保健所設置市と都道府県の権限が同等であるため、情報共有などに課題があったと認識している。

今回、特措法及び感染症法が改正されたことで、県としても新型コロナウイルスの収束に向け、より現場の実態に応じた対応の強化に取り組んでいくことが可能になったと思われる。

そこで、今回の特措法及び感染症法の改正を受け、県として今後どのように新型コロナウイルス感染症への対策に取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、新型コロナウイルス感染症に関する法改正を踏まえた県の対応についてです。

県では、特措法や感染症法に基づく新型コロナウイルス対策を、より効果的・効率的に実施する観点から、これまで全国知事会等を通じて、事業者に対する要請の実効性の確保や、都道府県

への患者情報の集約化などを、国に繰り返し要望してきました。

その結果、改正特措法では、休業や時短の要請に応じない事業者に対する命令や立入検査、罰則など、知事の権限が強化されるとともに、影響を受ける事業者に対する財政支援措置が明記されました。

これらの運用にあたっては、国は去る12日に、改正法の施行通知を発出し、具体的な手続についてのガイドラインを示しました。

事業者に対する罰則については、抑止力として、協力を促す効果が期待できますが、私権の制限にもつながることから、ガイドラインを踏まえ、慎重に対応していきます。

今、何より大事なことは、新規感染者の発生を抑え込むことです。そのためには、みんなで心を一つにして、ルールを守っていただくことが大切です。

そこで県は、全ての飲食店等に、時短要請に応じていただけるよう、引き続き、支援措置を周知するとともに、夜間の見回りや個別訪問に、しっかりと取り組んでいきます。

一方、改正感染症法では、患者発生情報について、保健所設置市から県への報告が義務化されたほか、入院に関する総合調整権が、新たに知事の権限とされるなど、県の役割が明確になりました。

今後も改正感染症法に基づき、保健所設置市と一層連携しながら、神奈川モデル認定医療機関の拡充など、医療提供体制の更なる充実を図っていきます。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(3) 中小企業・小規模企業の事業継続に向けた支援について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内中小企業・小規模企業は、売上の減少が長期化し、厳しい経営状況に置かれているが、県は、感染拡大防止の取組やネット通販、デリバリーの

導入、ビジネスモデルの転換に取り組む経費を補助する制度などを創設し、企業の事業継続を支援してきた。

コロナ禍の影響が長期化の様相を呈する中にあって、新たな収益源を確保するための大胆な改革を迫られており、例えば、新分野への事業展開や業態転換などへのニーズはますます高まってくるのではないか。

そこで、中小企業・小規模企業が事業を継続していけるよう、県として今後どのように取り組んでいこうと考えているのか、所見を伺いたい。

次に、中小企業・小規模企業の事業継続に向けた支援についてです。

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、人々の生活様式が大きく変化し、多くの中小企業が、既存のビジネスモデルでは、事業継続が困難となる状況に直面しています。

県は、今年度、巣ごもり需要に対応するため、飲食業等がネット通販やデリバリーに取り組む、感染症対策への補助を実施しました。

また、製造ラインの変更や業態転換など、ビジネスモデルの転換を図る経費への補助も行いました。

これらの補助事業には、当初の想定を遥かに超える申請があり、新たなビジネスモデルへの転換に対する、中小企業のニーズの高さを実感しています。

こうした中、国は、ビジネスモデル転換などの「思い切った事業再構築」の取組に対して、最大1億円を補助する制度を、今年度の三次補正予算で創設しました。

そこで、来年度は、ネット通販などの感染症に対する補助は継続するとともに、ビジネスモデルの転換については、国の制度とのすみ分けを図りながら、より小規模事業者に寄り添ったきめ細やかな制度にしたいと考えています。

具体的には、国で要件とされている「売上高の一定以上の減少」や「付加価値額等の増加」などを、県は要件とせず、補助の下限額を500万円から200万円に引き下げる方向で検討しています。

このように、県の制度を比較的小規模な案件にも使いやすくしたうえで、規模の大きな案件は、国の制度の活用を促すことにより、中小企業・小規模企業の事業継続を、しっかりと支援してまいります。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(4) コロナ禍の影響により失業した非正規雇用労働者への支援について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、時短要請の対象となっている飲食店や、影響を大きく受けている宿泊業では、従業員の7割以上が非正規雇用であるとも言われており、最も大きな ダメー ジを受けたのは、こうした方々であると考える。国は、「雇用調整助成金」の対象拡大の特例措置や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の制度を設けたが、こうした雇用 維持の

ための助成金や支援金が十分に活用されるよう、工夫が求められる。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている非正規雇用労働者に対する支援について、雇用維持のための国の助成金や支援金の活用といった点も含 め、どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

次に、コロナ禍の影響により失業した非正規雇用労働者への支援についてです。

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける非正規雇用の労働者を支援することは、大変重要です。

県は、昨年4月以降、雇用調整助成金に関する個別相談会の実施や、非正規雇用の方が多い就職氷河期世代の正規雇用化を支援する「かながわ正社員就職フェア」の開催などにより、非正規 雇用 の方の職の確保に取り組んできました。

今年1月の緊急事態宣言発出後は、更なる支援が必要となったため、従業員10人以上のすべての県内事業所、約26,000事業所に対し、雇用調整助成金が非正規雇用の短時間休業にも活用 できることや、休業支援金という制度があることを周知しています。

今後は、正社員を目指す方が、様々な分野の企業と面談することで、希望業種の幅を広げてもらうための「就職サポートミーティング」を、今月22日から実施します。

また、3月には、全世代対象の合同就職面接会を開催し、非正規雇用の方などの職の確保に取り組みます。

そして、来年度は、就職氷河期世代を対象に、正規雇用に向けた実習型プログラムを提供する「かながわジョブテラス」を創設し、支援を強化したいと考えています。

こうした様々な取組により、コロナ禍での非正規雇用の労働者をしっかりと支援してまいります。

【要望】

次に、コロナ禍の影響により失業した非正規労働者への支援についてであります。新型コロナウイルスの影響を強く受ける非正規雇用労働者への支援については、その雇用の維持のため県として、国の助成金あるいは支援金、これを周知をしている。あるいは、いろいろな形で、正社員の就職に向けた雇用のマッチング、こういったことについて実施をしていることは理解をいたしました。緊急事態宣言の延長に伴い雇用への影響が長引けば、こうした雇用調整助成金の特例措置のさらなる延長、あるいは休業支援金の拡充などが必要となることが考えられま

すので国に対してもそうした施策への財政措置、経済雇用対策に必要な新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、この増額について全国知事会の枠組みを活用するなどして積極的に

要望するよう求めておきます。

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(5) 県職員の負担軽減について

昨年9月の我が会派の「県庁の働き方改革」に係る代表質問において、全ての事業の中止・廃止を前提とした見直しや業務プロセス等の見直し、内部管理事務の簡素化等について、答弁があった。

しかし、11月以降の第3波により、コロナに対応している県職員は過酷な状況にあり、テレワークも、直近では、コロナ対策に全力で対応している状況などから、実施率が低迷していると聞く。感染の収束が見えない中、この緊急事態が当面継続することを見込み、「職員の負担軽減」のための取組を進めていかなければならない。

そこで、職員の業務負担の軽減を図るため、コロナ対策に当たる職員の人的確保をどのように取り組んでいくのか、また、コロナ禍における持続的な組織体制を構築するため、業務の見直しや

効率化をどのように行っていくのか、併せて所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、県職員の負担軽減についてです。

県では、コロナの感染拡大が進む中、「全庁コロナ・シフト」という考え方のもと、全庁から職員を集めるとともに、外部人材の協力も得ることで、コロナに対応する職員を確保してきました。しかし、こうした対応をしてもなお、月に100時間を超える残業をした職員は増加を続け、特に感染が急拡大した昨年11月以降は職員の負担も急増し、組織体制のさらなる強化が大きな課題と

なりました。そこで、年末年始以降、大幅な人事異動や新採用職員の前倒し採用などにより、コロナ対策にあたる職員を増強したほか、応援職員の半数を長期配置とし、その規模も450人まで一気に増やしています。また、全日本空輸株式会社、ANAの職員の方にも県の非常勤職員に応募いただき、昨日から延べ33名の方に自宅療養中の方への電話対応や、患者情報のデータ入力などの業務を行っていただいています。来年度においても、ワクチン接種の円滑な実施や中小企業支援などの課題がありますので、引き続き、職員の負担軽減にしっかり取組む必要があります。

こうした状況を踏まえ、来年度の職員定数は、知事部局において、47年ぶりの3ケタ増となる104名の定数増をお願いしたいと考えています。

このように、コロナ対策に的確に対応しつつ、県民生活に直結する事業にも取り組むことができる持続的な組織体制を構築するためには、徹底した業務の見直しが必要です。そこで、県では、

全ての事業の中止・廃止を前提とした見直しを行い、県主催イベントや不急の建設事業の中止などにより、人的資源と財源を生み出してきました。また、こうした事業の中止・廃止とともに、

今後は、業務プロセスや手法について徹底した見直しを行い、効率化を図っていきます。具体的には、電子決裁システムの改善や、押印廃止を進めるほか、物品検査の簡素化など会計事務の

見直しや、業務自動化のためのRPAの導入、文字のデータ化を行うAI-OCRといったデジタル技術の活用に全庁を挙げて取り組んでいきます。

こうした取組を通じて、県庁全体の業務負担の軽減を図り、長時間労働を是正し、職員の「いのち」と「健康」を守るとともに、必要な県民サービスをしっかりと提供してまいります。

【要望】

前例のない新型コロナ対策に取り組んでいくため、職員定数104名の増員、あるいは必要に応じた非常勤職員の活用など、人的確保を行うとともに、全庁から応援職員を送り出すために、徹底的な事務事業の見直しを行っているということは評価をするところであります。

一方で、とはいっても実態として100時間超という過酷ともいえる時間外勤務の実態があり、仮にコロナが収束をしたとしても、今回の教訓を踏まえた対策の検討や、県民の経済や生活を立て

直すための施策も必要となることから、安易に今回増員した職員をそのまま減らすことがないよう配慮を願います。さらに、コロナ禍を経た県庁が無駄をそぎ落とし、筋肉質の県庁に生まれ変わったといわれるよう、より一層の内部事務の見直し・事務事業の見直しを行うなど、引き続き職員の負担軽減に取り組んでいただくよう要望します。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(6) 教員の多忙化について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が未だ収束の兆しが見えない中、様々な場面で従来とは異なる対応が求められており、現場の教員の抱える悩みや日々の疲労も増しているものと推察する。教員の多忙化が、教育の質の低下につながるのではと危惧していることから、現場の教員がコロナ禍において日々の業務についてどのように感じているのか気にかかる。

これまでも県立学校の教員の勤務実態改善に向けて、様々な対策を講じていると承知しているが、学校現場の多忙な状況は未だ解消していないものと感じている。

そこで、コロナ禍による県立学校における教員の多忙化についての認識と教員の多忙化の解消に向けた県教育委員会の対応について、所見を伺いたい。

(教育長答弁)

教育関係について、お答えします。

教員の多忙化についてです。

県立学校では、昨年6月の学校再開以降、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と学びの継続を図るため、新たな業務への対応が求められています。こうしたコロナ禍の教員の勤務状況について、昨年8月に県内各地区の県立学校26校に聞き取りを行ったところ、校内の消毒や生徒の健康観察などの感染症対策、生徒のメンタル面でのサポートなどの業務が増加していることが明らか

になりました。

県教育委員会では、こうしたことも踏まえ、校内の消毒などについて、全校に配置している業務アシスタントなどの外部人材を活用するとともに、補正予算による消毒作業の一部外部委託化などを行い、教員の業務負担の軽減を図ってきました。また、生徒の心のケアについて、スクール・カウンセラーの配置を拡充することで、教員の負担減につなげています。

私としては、1年を越える新型コロナウイルス感染症への対応を進めることができたのは、県立学校の教員一人ひとりが、何よりも子どもたちの安全・安心を第一に考え、そして学びを保障するために力を尽くしてきた結果と認識しています。新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、教員の多忙化の解消は道半ばであり、学校への支援に引き続き取り組んでいく必要があります。

県教育委員会では、来年度予算案に県立学校における感染症対策や働き方改革の関連予算、総額約23億円を計上しています。引き続き業務アシスタントやスクール・カウンセラー、ハイスクール人材バンク等、外部人材の活用のほか、校務用パソコンの整備などを進め、新型コロナウイルス感染症への対応とともに、教員の多忙化解消に向けた取組を進めてまいります。

以上でございます。

(再質問)

1点、再質問をさせていただきます。教員の多忙化についてであります。

文部科学省は、令和4年を目途に実態調査を実施することとしており、県教育委員会では学校の負担も考慮しながら実施について検討を行う方針は示しております。

しかしながら、こうした定量的な調査とは別に、昨年から今年にかけて教育現場においては新型コロナウイルス感染症によって大きな変化が生じていることを鑑みれば、県立学校の教員に対して働き方に対する意識調査などを実施し、現場の教員の現状を把握していく必要があると考えますが、教育長の考えを伺います。

(再質問答弁)

再質問にお答えします。

教員の働き方改革については、外部人材の活用などにより、業務の負担を軽減するとともに、教員一人ひとりが、勤務時間を意識した働き方を徹底していくことが重要です。

そのため、県立学校の教員に対して、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえ、学校の負担とならない時期を選びながら、働き方についての意識調査を行っていくことを検討したいと考えています。

以上でございます。

【要望】

教育長から再質問に対する答弁をいただきました。

このコロナ禍における1年、教員の方々は従来からの多忙化に加えて現場における様々な新型コロナウイルス感染症への対応によって、大きな負担が生じていることだと思います。

今、アンケート調査を実施するという旨の前向きなご答弁がありましたが、ぜひとも現場の声にしっかり耳を傾け、把握をして、教員の多忙化解消に向けた取組を推進していきますよう要望します。

(質問要旨)

2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(1) 積極的疫学調査の重点化と変異株への対応について

年末年始からの新規患者の激増に際し、本県では、積極的疫学調査を重点化するなど、効率化を図るための運用変更を行ってきたが、積極的調査の重点化については、県民から多くの批判が

寄せられている。県民の不安は当然のことであり、県は、こうした不安を解消するための策をきちんと講じ、速やかに示す必要がある。

そうした中、新型コロナウイルスの変異株に感染した患者が本県でも発生した。変異株に感染した方に対しては積極的疫学調査を行うとは聞いているが、速やかに対応し濃厚接触者を特定しなければ、市中蔓延を招くことになり、せっかくワクチン接種が始まっても、感染の脅威から解放されなくなってしまう。

そこで、積極的疫学調査を重点化した中で、変異株の患者発生に際しどのように対応していくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について何点かお尋ねがありました。

まず、積極的疫学調査の重点化と変異株への対応についてです。

県では、年末からの感染者の急増にあたり、健康観察など、いのちを守る業務を優先するとともに、市中感染により感染源の特定が、難しくなったことから、積極的疫学調査の対象を医療機関や福祉施設を優先し、重点的に取り組む方針を打ち出しました。

この方針に対して、県民の皆様から、濃厚接触者の特定範囲の縮小や、検査機会の減少にもつながるのではないか、といった不安の声が寄せられたことも事実です。

そこで県では、自らの感染リスクを確認でき、感染が不安な場合に検査が受けられる手続を紹介するリーフレットを作成し、県民の皆様の不安解消に努めています。

なお、感染者が減少している現状では、感染源の特定が有効となってきたため、積極的疫学調査の重点化は必要なくなってきていると考えており、これは、各保健所とも認識を共有しています。

一方、2月に入って、県内で初の新型コロナウイルスの変異株による感染者が確認された中で、新たな不安要素も発生しています。

そこで県では、変異株対策プロジェクトを立ち上げ、国立感染症研究所での確定結果を待たずに、積極的疫学調査と幅広い関係者への検査を直ちに行うとともに、これまでの陽性者の検体を再調査し、変異株の市中での拡大の有無を確認するなどの対策を進めることとしました。

県では、変異株への対応も含め、感染拡大防止に向けたあらゆる対策を進めることにより、県民の 皆様が安心して暮らせる日常を取り戻せるよう、しっかりと取り組んでまいります。

|

(質問要旨) 2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る対応について |

新型コロナウイルス感染症に対する長期的な戦いを余儀なくされている中、県、各市町村においては、ワクチン接種に向けた準備を急ピッチで進めているところであるが、地域によっては、接種を行う医師や看護師が確保できないことや、接種を行う会場の選定に苦慮するなど、実施に向けての課題があると聞く。ワクチン接種を希望する方が、確実に接種できるような体制を構築する必要がある。

そこで、今後、新型コロナウイルスワクチンの接種を進める中において、先鞭をつける県の医療従事者等に対する接種を遅滞なく進めるとともに、市町村の規模や医療機関の数などに関係なく、希望する方が確実に接種できるよう、県として市町村を支援していく必要があると考えるが、所見を伺いたい。

|

(答弁) |

次に、新型コロナウイルスワクチン接種に係る対応についてです。

新型コロナウイルス感染の早期収束に向けて、ワクチン接種が大いに期待されていることから、コロナと闘う医療従事者や県民の皆様が、ワクチンを確実に、かつ混乱なく接種できるような体制をしっかりと準備していくことが重要であると認識しています。

まず、県が行う医療従事者等への接種についてです。現在、ワクチン接種を行う医療機関を選定し、国のシステムに登録する手続きを県医師会、病院協会と調整しながら進めています。

併せて、希望者に漏れなく接種を行うために、医療機関等に対して接種希望者の調査を実施しているほか、遅滞なく接種できるように、予約システムの立ち上げなどの準備も行っています。

|

次に市町村への支援についてです。 現在、各市町村においても、ワクチン接種の準備作業を進めていますが、今後、市町村の準備状況に差が生じることや、単独での課題解決が困難なことも想定されます。 |

そこで、県では、これまでも市町村と随時、情報共有してきましたが、さらに、各市町村の状況を個別に確認し、他の自治体の好事例の横展開や、先行して実施する医療従事者等への接種の状況を踏まえた助言や支援などを行っていきます。

県として、医療従事者等が速やかに接種できる体制を確保するとともに、希望する県民の皆様が、居住する地域に関わりなく確実にワクチンを接種できるよう、引き続き、市町村と連携してしっかりと取り組んでまいります。

|

(質問要旨) 2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(3) 自宅や宿泊施設の療養体制について 県は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の療養サポートを変更し、パルスオキシメーターの貸出を高リスクの方と40歳以上とし、血中酸素飽和度が93%以下の方に保健師等が電話連絡することとしたが、中高年の軽症者の容態が急速に悪化し亡くなられる事態も増加しており、容態の急変に備えた対応が必要である。 |

また、宿泊療養施設においては、療養者のストレスなどに対するサポートの充実も必要であり、施設の確保のみならず心のケア等の療養生活の面でもしっかりサポートしていくべきと考える。

そこで、県は、新型コロナウイルス感染症の療養者のいのちを守るため、軽症者の容態急変に備えた健康観察をどのように行っていくのか。また、宿泊施設の療養体制をどのように充実していくのか、併せて所見を伺いたい。

(答弁)

次に、自宅や宿泊施設の療養体制についてです。

まず、軽症者の容態急変に備えた健康観察についてです。

新型コロナ患者の容態急変の予兆として、体内の血中酸素飽和度が急激に低下する特徴があることから、現在、県では、パルスオキシメーターの活用を重視した療養サポートを行っています。

そのサポートにおいては、血中酸素飽和度が93%以下になった方など、リスクの高い方には、必要に応じて保健師の自宅訪問や、看護師の電話連絡を行うなど、積極的に健康観察を行ってます。

また、体調が悪化した場合の相談窓口であるコロナ119番の回線数を大幅に増強し、容態急変時に速やかに対応できる体制を整えました。

併せて、再び病床がひっ迫する事態となれば、療養者等の容態急変時の入院調整も困難を極めますので、入院先が決まるまでの間、応急処置として酸素投与するための「かながわ緊急酸素投与センター」を設置し、軽症者のリスク管理の更なる強化も進めています。

次に、宿泊施設の療養体制の充実についてです。

2月1日の横浜市内の宿泊療養施設の開設に加え、25日には、川崎市内に初めて開設することで、合計で約2,100室となりますので、これらの施設を活用して、軽症・無症状の療養者にしっかりと対応していきます。

専門的な支援に繋いでいます。

|

県では、容態急変に備えた療養サポートを充実させるとともに、宿泊施設の療養体制についてもしっかりと整え、療養者の皆様が安心して療養生活を送っていただけるよう、引き続き、 取り組んでまいります。

|

(質問要旨)

2 コロナ禍における諸課題について

(4) 病床確保に向けた医療人材の確保について

コロナ患者の受入れ病床の確保がなかなか進まない理由として、最も深刻なのが医療人材の確保であり、通常よりも看護師などの多くの医療人材が必要になることから、一般病床を削減せざるをえないことが障壁となっている。

昨年6月の代表質問でも我が会派から提案したとおり、感染状況が本県ほど逼迫していない都道府県に対し、広域的な人材派遣を要請するといったことも含めて、あらゆる人材確保策を検討すべきである。また、医療機関にとっては、人材確保に係る経費の負担も大きいことから、こうした医療機関における財政的な負担を支援する必要がある。

そこで、病床確保に向けた医療人材の確保について、どのように進めようとしているのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、病床確保に向けた医療人材の確保についてお尋ねがありました。

新型コロナウイルス感染症の入院治療には、通常の医療より多くの医師や看護師等が必要となり、医療人材は病床を拡大するにあたっての大きな鍵となります。

そこで県では、医療機関における人材の確保を進めるため、医師と看護師を雇用する経費について県独自の補助を行い、病床の拡大につなげてきました。

しかしながら、新型コロナが長期化する中で、安定的にコロナ病棟を運営するには、医師や看護師などの確保がますます重要になると認識しています。

そこで、看護師の確保については、現在就業していない潜在看護師や派遣看護師の確保が有効となりますので、今後は、県ナースセンターや国の医療人材を募集するウェブサイトなどを活用し、広域的に人材の掘り起こしに努めていきます。

さらに、現在、コロナ病棟の看護師の負担となっている、清掃・消毒、リネン交換などを業者に委託する場合については、国庫補助の対象となりますので、この制度の周知を図り、業務の委託化を促し、看護師が業務に専念できるようにしていきます。

一方で、新型コロナウイルスへの感染の不安により、こうした業務の受託を敬遠する事業者が多いことから、県看護協会と連携して病棟で安全に作業を行うための研修を行い、受託事業者の拡大に努めていきます。

次に、医師確保については、コロナ対応にあたる医師が不足している病院に、医師を派遣する仕組みを構築するため、県と県内の4つの大学病院長による検討を開始したところであり、この仕組みにより医師確保に繋げていきます。

今後も、県として、感染蔓延期においても、入院治療が必要な患者が適切に治療を受けられるよう、医療機関における人材確保を支援し、コロナ病床の拡充に取り組んでまいります。

【要望】

最後に、病床確保に向けた医療人材の確保についてですが、病床イコール医療人材の確保ということは、言わずも知れた課題であります。

先ほど、県独自の補助あるいは潜在ナースの掘り起こし等を通じるなど、医療人材の確保については様々な方策をご答弁いただきました。ぜひ、あらゆる角度からの人材確保策を進めていただきますよう要望をいたします。

(質問要旨)

2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(5) 自殺対策について

令和2年の警察庁統計に基づく自殺者数の速報値によれば、本県の人口10万人あたりの自殺死亡率は、前年より1.8ポイント多い13.5で、全国で最も少ない数値となった一方で、自殺者数の増減率はプラス15.7%と、全国で二番目に高く、コロナ禍が大きな影響を与えていることが伺える。自殺者がこの1年で急増した点については、深刻な問題として受け止めるべきである。

県では、コロナ禍に対応した自殺対策として様々な取組を進めてきたことは承知しているが、今後も自殺リスクの高い状況が続くことが想定されることを踏まえると、これからも対策の手を決して緩めることなく、しっかりと対策を講じていかなければならない。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、今後、県として自殺対策をどのように進めていくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、自殺対策についてです。

令和2年の全国に自殺者の状況は、前年に比べ増加しており、本県も同様の状況にあります。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、多くの方が感染や今後の生活への不安、これまでと異なる生活環境におけるストレス等を感じている状況があり、こうしたことが

影響したものと思われます。

県では、コロナ禍における自殺対策として、生きづらさを抱えた人が一人で悩みを抱えず、適切な相談につなげるための取組が重要であると考え、対策の強化に取り組んできました。

具体的には、LINE相談等相談窓口を拡充するほか、身近な人の心の状況に気づき相談につなげるゲートキーパーの養成や、Twitterで「死にたい」など、つぶやいた方への相談窓口の案内、スマートフォンアプリによるストレスチェックの普及などを行ってきました。

しかしながら、未だ、新型コロナの感染の状況は収束が見通せず、自殺のリスクが高い深刻な状況が続いているため、今後も引き続き自殺対策にしっかりと取り組まなければならないと考えています。

そこで、今後も現状を分析し、性別や年代別に自殺の要因等の傾向を把握したうえで、それぞれが置かれている状況を踏まえた効果的な対策を検討し、関係機関と連携して取組の充実強化を図っていきます。

加えて、県のホームページにコロナ禍におけるこころのケアの特設サイトを開設し、県が集約した情報を提供することにより、支援を必要とする人を、支援につなげていく環境づくりを進めていきます。

県では、今後も手を緩めることなく対策を進め、コロナ禍においても誰もが自殺に追い込まれることがないよう、しっかりと取り組んでまいります。

答弁は以上です。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(1) 県立障害者支援施設における利用者目線の支援の実現について

今年開所予定の新しい津久井やまゆり園と芹が谷やまゆり園の指定管理者候補の選定にあたり、かながわ共同会は、法人全体の抜本的な改革を行い、新施設を新体制で運営していくとの意向を示した。

今年度、県は「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」を設置し、県立障害者支援施設における利用者支援の理念やあり方について、未来志向で検討が行われてきた。

最も大事なことは、「利用者目線の支援」が実際に支援の現場で実践されることであり、直営施設はもとより、指定管理者と一体となって、まずは、県立施設で、実効性ある取組を進めていく

ことが重要である。

そこで、県は、県立障害者支援施設において、利用者目線の支援を実現するため、具体的にどのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

県政の諸課題について何点かお尋ねがありました。

まず、県立障害者支援施設における利用者目線の支援の実現についてです。

私は、これからの障がい福祉は、本人の望みや願いを第一に考え、本人の可能性を最大限に引き出す、利用者の目線に立った支援を行うべきと考えています。

県は、津久井やまゆり園の再生において、全国に先駆け、利用者一人ひとりに専門のチームを設け、意思を丁寧に探り、尊重していく、利用者の意思決定支援に取り組んできました。

この取組では、支援者が利用者の人柄などについて理解を深め、「まず利用者中心に考える」という意識に変わるなど、着実に成果が表れています。

利用者目線の支援の実現には、何よりも、支援に当たる職員の意識変革に取り組むことが重要です。

そこで、今後は、津久井やまゆり園の意思決定支援の現場に、他の県立施設の支援のリーダーとなる職員が参加し、実践例を学ぶ機会を設けるなど、この取組を広げていきます。

また、利用者本人の行動障がいなどを分析し、身体拘束によらない支援を実現している先駆的な民間施設へ、県立施設の職員を派遣する研修を行います。

県も、こうした取組が、利用者支援に着実に生かされているか、県のホームページによる身体拘束の見える化や、施設を指導するモニタリングなどを通じて、しっかりと確認していきます。

県と施設現場が一体となり、スピード感を持って、利用者目線の支援の実現を進めてまいります。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(2) 東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応について

東京2020オリンピック競技大会の開催にあたり、依然として感染収束の兆しが見えない中、国内の世論調査によると、今夏の開催を望む声は減少し、再延期又は中止の声が目立つようになってきた。

そうした中、組織委員会は、すべての関係機関と協力して準備を進めていくとしており、今後見直しを行う余地は残しているものの、基本的には大会を予定通り開催する方針である。

しかし、半年後の状況が見通せないのであれば、あらかじめ延期や中止を含めた様々な可能性を考慮した準備をしておく必要があるのではないか。

そこで、今夏の大会開催について様々な意見がある中、無観客、人数制限、PCR検査やワクチンを含む感染対策など、これまで進めている準備とは異なる対応が求められることも考えられるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応についてです。

昨年12月、国や組織委員会などからなる「新型コロナウイルス感染症対策調整会議」は、アスリート、大会関係者、観客などのカテゴリーに応じた感染症対策をまとめた「中間整理」を公表しました。

中間整理では、「事態の推移を見ながら具体案を構築していく」という認識のもと、アスリート等へのPCR検査の実施方針やワクチンが利用可能となった場合の対応、観客数の上限や外国人

観客の取扱いについては今後、順次決定することとしています。

県は、現在、この中間整理を受けて示されたガイドラインや指針に基づいた感染症対策を踏まえ、事前キャンプや聖火リレーといった、自治体が実施主体となる事業の準備を進めています。

また、セーリング競技会場となる江の島を訪れる観客についても、地元市などと連携して交通対策やボランティアによる案内など、関係者と調整を行っています。

大会までの間、国内外の感染状況がどう推移するかは予測できませんし、現在県が取り組んでいる大会に向けた感染症対策も、大会直前まで見直しが求められることも想定されます。

IOCや政府、組織委員会は大会の開催を明言しており、大会の開催準備をしっかりと進めていくことが会場所在自治体としての県の責務と考えています。

今後、県としては、国や組織委員会等の関係機関と緊密に連携し、状況変化に応じた適切な対応を進めてまいります。

【要望】

次に、東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応についてですが、現下の情勢を踏まえると、大会に向けた準備として、この半年後の情勢は、なかなか見通せないわけでありますけれども、見通せないのであれば、開催方針であるとか、あるいは、手法、こういったものが直前で変更となることが、可能性も非常に高いというふうに私は推察しております。そのことを踏まえて、あらかじめ様々な可能性を考慮した準備、これをしていく必要があると思います。

ただでさえ、新型コロナウイルスの対応に追われる中、そして開催までの時間的な猶予もあまり残されていません。開催の先行きが不透明だからこそ、直前に混乱することがないよう万全の体制で臨めるような、先見性を踏まえた準備をしていただくよう要望をいたします。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(3) ヘイトスピーチの解消に向けた取組について

我が会派は、ヘイトスピーチの解消に向け、具体的な対策の必要性について訴え続けてきた。昨年第3回定例会本会議代表質問においては、知事からは、条例の制定を含め、より実効性のある具体的な取組に向けて、有識者や関係団体へのヒアリングなどの準備を進めていくとの答弁があったところである。

そうした中、県は、「かながわ人権施策推進指針」の令和3年度中の改定を目指し作業を進めていることは承知しているが、ヘイトスピーチ対策に関する明確な位置づけはないのが現状であり、まずはヘイトスピーチ対策を本指針にしっかりと位置づけ、本県の姿勢を明確に県民に示していくことは非常に重要と考える。

そこで、ヘイトスピーチの解消に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、ヘイトスピーチの解消に向けた取組についてです。

ヘイトスピーチは、決して許されるものではありません。

県では、これまで、多くの県民の皆様に、「ヘイトスピーチ、許さない。」という

メッセージを発信し、啓発活動を行ってきました。

また、インターネット上での差別的な書き込みをチェックするモニタリングの実施や、弁護士相談窓口の設置といった、ヘイトスピーチの被害に対する支援にも取り組んでいます。

ヘイトスピーチ解消に向けては、差別的な言動を許さない社会環境づくりが必要であり、そのためには施策の方向性を県民の皆様に明確に示したうえで、実効性のある取組をさらに進めていくことが重要です。

現在、県では、昨今の人権をめぐるさまざまな状況を踏まえて、人権課題に対する県の姿勢を明確に示すため、「かながわ人権施策推進指針」の、令和3年度中の改定を目指して取り組んでいます。

そこで、性的マイノリティやコロナ禍における差別といった昨今の人権課題とともに、ヘイトスピーチについても、施策の方向性をしっかりと位置づけていきます。

また、指針の改定にあたっては、有識者等へのヒアリングや、先行自治体における取組の効果等を研究していきますが、その内容を踏まえて、引き続き、実効性のある取組の検討を進めていきます。

今後も、県では、ヘイトスピーチの解消に向けて、しっかりと取り組み、人権がすべての人に保障され、互いに尊重し合う「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指してまいります。

(再質問)

ヘイトスピーチの解消に向けた取組だが、先ほど改定予定の人権指針に、ヘイトスピーチをしっかり位置づけていくという前向きなご答弁をいただいたと思っている。我が会派としては、ヘイトスピーチ対策については幾度となく議論を重ねてきたが、これは大きな一歩と認識をしている。

そこで、知事に伺う。指針の中で、例えばヘイトスピーチに特化をした新たな項目を作るであるとか、他の項目の中にヘイトスピーチという文言をしっかりと盛り込む、こういった具体的な位置づけ方が現時点であるのか、お考えがあれば伺いたい。

(再質問への答弁)

現在の指針では、子ども、女性、障がい者、外国籍県民といった、分野別に施策の方向性を示しております。

今後、この指針の改定にあたっては、外国籍県民等に対する「ヘイトスピーチは、決して許されるものではない」という認識の下、具体的な施策の方向性等については有識者の意見を伺いながら検討し、位置づけてまいりたい、そういうふうに考えております。

【要望】

指針の中での具体的な位置づけ、カテゴリーは、現在のカテゴリーとの違いもありますし、今後関係機関の御意見を伺いながら丁寧に進めていきたいというようなことでありました。

具体的な方針はこれからだというふうに思いますが、是非改定を予定されている指針の中で明確に、ヘイトスピーチをまずは位置づけていただき、そして実効性のある取組を、スピード感を持って推し進めていくよう、ヘイトスピーチの根絶に向けたご尽力をいただきますよう要望をいたします。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(4) 企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」について

本県では、一昨年の11月から「セレクト神奈川NEXT」を開始したが、コロナ禍という状況下にあっても、本県への投資・立地を促していくためには、社会情勢の変化や企業の動向を踏まえた、新たなアプローチが重要になってくると考える。例えば、本社機能を東京から地方へ移転する流れが出てきており、これをプラスに捉えて必要な施策を展開していかなければならない。

また、対面で行う従来のプロモーションは出来なくなるなど、これまでとは違った戦略や手法が求められており、その施策を実現することこそが、神奈川県独自の企業誘致施策と言えるのでは

ないか。

そこで、開始から1年あまりが経った「セレクト神奈川NEXT」について、これまでの実績と、現在のコロナ禍も踏まえた上で、今後どのように取り組んでいこうとしているのか、所見を伺いたい。

最後に、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」についてです。

この施策は、令和元年11月にスタートし、かながわグランドデザイン第3期実施計画の企業立地件数の年間目標50件に対し、令和2年度は、現在までに44件と、コロナ禍においても順調に立地が進んでおり、目標は達成できる見込みです。

今回のコロナ禍は、企業の立地動向にも影響を及ぼしており、議員ご指摘のとおり、一部企業に、サテライトオフィスの設置など、東京から地方へ機能を移転する動きが見られます。

また、巣ごもり需要の高まりやテレワークの普及などを受け、それを支えるIT関連産業が活況を呈しています。

そこで、今後は、デベロッパー等と定期的に情報交換を行い、特に東京からの移転の動きをいち早く捉え、県内への立地を促していきます。

またます。

さらに、距離を問わずに誘致活動ができるというオンラインの特性を活かし、これまで以上に、広く県外の企業に、本県への立地を呼びかけていきます。

そうした企業誘致活動に積極的に取り組むことにより、セレクト神奈川NEXTを活用した、県内への立地を促進してまいります。

私からの答弁は以上です。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(5) 神奈川県公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集について

入学者選抜における在県外国人等特別募集について、志願資格における在留期間の扱いや募集人数の拡大等について、早急に検討することが必要と考える。

そこで、公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集について、県教育委員会としてどのように対応していくのか、教育長の所見を伺いたい。(教育長)

(教育長答弁)

神奈川県公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集についてです。

県教育委員会では、平成6年度実施の入学者選抜から、「入国後の在留期間が通算で3年以内」の外国籍等の生徒を対象に、漢字にルビを付けた検査問題を使用するといった在県外国人等特別 募集を行い、段階的にその実施校や募集定員を増やしてきました。

しかし近年、外国につながりのある生徒の増加に伴い、特別募集の志願資格を満たさない、在留期間3年を超える一般受検の外国籍等の生徒の中にも、本人の申し出により、ルビ付の検査問題を使用する受検生が多くなってきています。

こうした状況を受け、県教育委員会では、これまで、在県外国人等特別募集の志願資格を中心に、日本語指導の専門家や、他都道府県から聞き取りを行うなど、その在り方について検討してきました。

専門家の方々からは、「外国籍等の子どもたちにとって、日常使う言葉と異なり、教科書の内容を理解できる程度まで日本語を習得するには、少なくとも5年くらいの期間が必要」とのご意見をいただきました。

また、大阪府など8府県ではすでに、志願資格を「在留期間が通算で6年以内」としています。

こうしたことも踏まえ、県教育委員会では、外国につながりのある生徒の学びの機会をより一層充実するため、志願資格を「在留期間が通算で『3年以内』から『6年以内』」へと緩和したいと考えています。

また、この緩和に伴い、対象となる受検生の増加が見込まれますので、在県外国人等特別募集の定員の拡大も検討していきます。

今後、志願資格の緩和や地域性を考慮した募集定員の拡大について、令和3年度に行う入学者選抜から実施できるよう準備を進めてまいります。

以上でございます。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(6) 地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成方策について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社会情勢が大きく変わり、県民が警察に求めるものは多くなっており、県内の刑法犯認知件数は、戦後最悪の数値である平成14年と比較して大幅 に減少しているが、「県民ニーズ調査」では、県行政への要望として「治安対策」は、依然として高い水準である。

一方で、本県の警察官一人当たりの負担人口は、全国平均と比較すると大幅に高いことに加え、交番の勤務員の約40%が、採用から4年未満の若手警察官であることから、高い治安水準の維持には、現場の地域警察官の執行力の向上が必要であり、若手警察官の早期育成、早期戦力化は喫緊の課題である。

そこで、地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成について、どのような対策を講じていくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成方策についてお答えします。

採用され、警察学校を卒業した警察官は、交番に配置となり、一定期間、実務経験の豊富な実習指導員によるマンツーマン指導を受け、その後、単独勤務することとなります。

採用4年未満の若手警察官は、行動力に優れ、社会の様々な変化に適応できる柔軟性がある反面、経験が浅く、職務執行力が十分ではない場合があります。こうした若手警察官が全交番勤務員の約4割を占めている状況にあることから、早急な戦力化を図っていくことが極めて重要であります。

これらの課題の解消に向け、職務質問能力の高い警察官を全ての警察署にバランスよく配置し、若手警察官の指導に当たらせているほか、事件の多い警察署に対しては、捜査経験の豊富な警察官を捜査指導担当者として配置し、地域警察官の捜査能力の向上を図るなどの各種取組を行っております。

令和2年10月からは、同一交番での同一実習指導員による指導のみならず、他の交番やパトカー乗務など勤務環境を変えるとともに、別の実習指導員の指導を受けさせるなど、短期間で幅広い実務経験を積ませるための施策を推進しております。

また、それぞれの警察署における若手警察官の指導の進捗状況を、警察本部で一元的に管理し、経験が不足している事項について、効果的な指導方法を助言するなど、警察本部と警察署が連携した計画的な指導を実施しております。

さらに、警察本部では、警察署ごとの事案取扱いの多寡により生じる実務能力格差を解消するため、事案取扱いの少ない警察署の若手警察官を取扱いの多い警察署に人事異動させる措置を令和3年春から行うこととし、若手警察官全体の実務能力の向上を図ってまいります。

若手警察官の早期育成は、県警察の総合力を発揮するために欠かすことができない重要な課題であることから、今後も若手警察官の実務能力向上に向けた各種施策を講じ、県民の安全安心を守るための現場執行力の強化を図ってまいります。

以上でございます。

神奈川県議会令和3年第1回定例本会議一般質問 要旨・答弁・要望記録

1月8日から2月25日まで第1回定例本会議が開催されました。「フードバンク及びフードドライブ支援について」「県内消費喚起対策事業について」など、6項目を、黒岩知事はじめ各局に質問しました。ご報告させていただきます。

令和3年2月24日(水) 菅原あきひと議員 (会派:立憲民主党・民権クラブ)本会議 一般質問

神奈川県議会インターネット議会中継-録画映像 (jfit.co.jp)

(録画映像:令和3年第1回定例会一般質問)

(質問要旨)

1 コロナ禍における重要な施策について

(菅原質問)

(1) フードバンク及びフードドライブ支援について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、NPO法人等が行う生活困窮者支援の利用者が増えている。フードバンク及びフードドライブ活動もその一つであると認識しているが、昨年の「全国フードバンク推進協議会」による加盟団体の活動状況に関するアンケート調査では、「解決したい課題の優先順位」の1位は、運営費不足であった。

食品の受け入れから発送までの物流コストや事務的経費は、物流の増加により膨れ上がることから、こうしたフードバンク活動団体に対して、これまで以上に寄り添い、活動を支えるべきである。

そこで、新型コロナウイルス感染症の収束が未だに見通せない中、食料の受け取りから支援、という流れを止めないために、県としてフードバンク事業を行う団体に対し、これまで以上の支援が必要であると考えるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

菅原議員の御質問にお答えします。

コロナ禍における重要な施策についてお尋ねがありました。

フードバンク及びフードドライブ支援についてです。

コロナ禍の長期化は、失業や休業など県民の暮らしに色濃く影響を及ぼしています。

県は、フードバンク団体や市町村から、収入が減少し、生活にお困りの方からの食品提供の要望が増えていると聞いており、フードバンク活動は、コロナ禍の生活困窮者支援において、大切な役割を果たしていると認識しています。

これまで県では、食品ロス削減の観点からは、フードバンク活動を企業に周知するとともに、未利用食品が出る可能性のある食品製造業者に対しては、フードバンク団体の情報を提供するなど、フードバンク活動を支援してきました。

こうしたフードバンク活動とコロナ禍の生活困窮者支援をつなげるためには、フードバンク団体と生活困窮者の相談窓口などを設置する市町村が、しっかり連携して対応することが大切です。

また、フードバンク活動を通じた生活困窮者支援が継続できるよう、こうした団体の活動に対する行政の後押しが必要です。

そこで、県は、今年度中に開催する市町村の生活困窮者自立支援の担当者会議などの中で、フードバンク団体と各市町村との連携の状況を共有します。

また、フードバンク団体に対して食品の保管場所の提供や財政支援などを行っている市町村の好事例を、他の市町村に紹介し、団体と市町村の連携を促進していきます。

県は、フードバンク活動が地域に定着し、コロナ禍の生活困窮者支援に生かされるよう、市町村とともに取り組んでいきます。

私からの答弁は以上です。

(菅原質問)

フードバンク活動の支援にあたっては、食品のロスを削減するという項目と、食の支援を求める方々へ支援するという項目で、県の所管も分かれていると思いますが、今後どのように連携して 取り組んでいくのか伺いたいと思います。

(知事答弁)

フードバンク活動の支援は、生活困窮者支援の側面だけでなく、食品の有効活用による資源循環や、消費者への意識啓発といった側面もあります。

県では、食品ロスの削減に向けた庁内連絡会議を設置しまして、この会議にはSDGs推進部門をはじめ、環境農政部門や福祉部門が参加しておりますので、こうした会議なども活用し、フードバンク活動への支援に、庁内横断的に取り組んでまいります。

【要望】

お金を集める活動ではないが、活動資金が無ければ直ぐに行動することができない、という担当者の言葉が非常に印象的でありました。フードバンク及びフードドライブを行う、利用される方の中には、生活に困窮してしまった方が多数いらっしゃるのではないかと推測しています。事実、9月7日、京都新聞の記事ではありますが、母子家庭18%食事数減、との記事も拝見致しました。子どもたちには二食で我慢してもらい、私は一食が当たり前、3か月で体重が激減した、などという記事が掲載されており、県内でもそう大差のない現実があると思うとやりきれない気持ちになります。

知事から御答弁承りましたが、私の質問に対して、総論としては前向きな回答をいただけたと理解しておりますが、行政が直接支援をするといった各論については、踏み込んだ回答はいただけなかったと理解しています。

また、私が訪問したフードバンクかながわさんでは、農林水産省の食料産業・6次産業化交付金が今年度末で時限を迎えます。知事は県民のいのちと暮らしを守り抜くという言葉を使っていらっしゃいますので、私が申し上げたことにも、特段の配慮を要望します。

(質問要旨)

1 コロナ禍における重要な施策について

(菅原質問)

(2) 県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進について

来年度実施予定の「県内消費喚起対策事業」では、QRコード決済を用いると聞くが、高価な読取機器が不要で手数料も割安であることから、安価な設備投資による生産性向上が期待される。

本事業の実施にあたっては、長い目でみてキャッシュレスという支払いツールが実施店舗や社会全体で持続的に利用されるようなスキームにするよう要望してきた。キャッシュレス都市KANAGAWAは、将来を見据えた施策展開であり、「消費喚起対策事業」に期待する部分もあるのではないか。

そこで、キャッシュレス決済は、Withコロナにおける「非接触型支払いツール」であり、「個人消費の呼び戻し」や「安価な設備投資による生産性向上」が期待されているが、キャッシュレス都市KANAGAWAの実現に向けて、来年度実施予定の「消費喚起対策事業」に、今後どのように取り組むのか、見解を伺いたい。

(産業労働局長答弁)

産業労働局関係の御質問にお答えします。

県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進について、お尋ねがありました。

キャッシュレス決済は、短時間でスムーズな支払いが可能であり、また、現金に直接触れずに済む、感染防止対策としても有効な支払い手段であることから、今後、さらに推進をしていく必要があります。

県では、平成30年に「キャッシュレス都市(シティ)KANAGAWA宣言」を行い、県税の支払いのキャッシュレス化や、決済事業者と店舗等とのマッチングなどにより、その推進に取り組んできました。

また、コロナ禍で落ち込んだ需要を喚起するため、キャッシュレス決済時にポイントを還元する「県内消費喚起対策事業」を、感染状況を見ながら、来年度実施する予定としています。

この事業の主な目的は、経済対策のための消費喚起ですが、この事業を通じ、キャッシュレス決済も促進していきたいと考えています。

そのためには、なるべく多くの店舗等にご参加いただき、キャッシュレス決済を利用できる場所を増やすことが重要です。

そこで、まず、多種多様な店舗等にご参加いただけるよう、GoToイートのように対象を飲食店のみに限定するのではなく、幅広い業種を対象とする方向で検討しています。

また、店舗側の参加に向けたハードルを下げるため、初期投資の負担がない、二次元コード決済を採用する予定です。

さらに、この事業の受託者となった横浜銀行等とも連携して、効果的な広報活動を行い、できるだけ多くの店舗等に参加していただけるよう、取り組んでいきます。

こうしたことによって、参加店舗数を増やし、利用者の利便性を高めることにより、県内の消費喚起と併せて、キャッシュレス決済の促進も図ってまいります。

答弁は以上です。

【要望】

次に、県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進についてです。

昨年は、決済事業者の情報漏洩等もあり、システムの安全性に疑義が生じる事態も発生したところであり、決済事業者には、より一層の安全対策が求められているところであります。そして、県が消費喚起対策事業で利用するシステムに、そんなことがあってはなりません。

そして、スキームについてですが、県民が利用しやすいものになっているか、また、お店側、消費者側にとって持続的に利用できる事業であるかが重要であります。詳細については、常任委員会等でいたしますが、広く参加店舗を集めるには、手数料と支払いサイトが鍵となります。まだまだ手数料がゼロで運営している事業者もありますので、包括的に優位性を保てるようにしていただくことを要望します。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(1) ふるさと納税制度における返礼品の充実について

本県では、ふるさと納税による寄附の受入額は約1億円であるのに対し、県民税の減収影響額は寄附額を大きく上回る90億円にも上る状況である。減収額の全てを寄附で取り戻すのは難しいと理解しているが、寄附額を少しでも増やす努力が必要であると考える。

昨年の第3回定例会の我が会派の代表質問において、更なる寄附の獲得に向けて、「寄附事業の選択肢拡充やその活用内容の一層の明確化を図る」との答弁があった。これらの取組以外にも、寄附者の更なる関心や共感が得られ、選んでもらえるよう返礼品の充実にも取り組む必要があり、神奈川のファンを増やすことで、観光をはじめとする県内の事業者の活性化にもつながるのではないか。

そこで、より魅力的な返礼品づくりや返礼品の種類の拡充などにより、一層の充実に努めていくべきと考えるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

県政の諸課題についてお尋ねがありました。

まず、ふるさと納税制度における返礼品の充実についてです。

ふるさと納税については、平成20年度の導入以来、全国的に件数・金額ともに増えてきております。

こうした中、本県を含む都市部の自治体では、多額の減収影響が生じていますが、本県としては、いわゆる「返礼品競争」とは一線を画しながら、「本県を応援したい」、「寄附したい」と思っていただける魅力ある施策項目の充実と、その積極的な発信に努めています。

一方、ふるさと納税の返礼品には、観光資源や特産品を県外の方にPRするという効果があります。

そこで、本県では、寄附をされた方に感謝の意を表するとともに、実際に神奈川の各地を訪れて、本県の魅力を実感していただくため、体験型ツアーの参加券を、ふるさと納税の返礼品としてきました。

こうした中、新型コロナウイルス感染症の拡大により、県産品の販路が減少していることから、事業者の皆様を応援するとともに、特産品を県外の方にPRするため、昨年11月からは、「かながわの名産100選ギフトセット」を新たに返礼品に追加しました。

このギフトセットは、「かながわの名産100選」に選定された特産品を最低一つは含めることや、複数の市町村の特産品を詰め合わせることを要件としています。

例えば、県産米「はるみ」と横須賀市の海軍カレーを組み合わせた「金曜日はカレーの日セット」など、県産品の魅力を効果的にPRする内容となっています。

このギフトセットは、現時点では7事業者による23種類にとどまっていますが、「かながわの名産100選」には様々な特産品がありますので、今後も広く事業者を募り、内容を充実させていきたいと考えています。

県としては、体験型ツアーやギフトセットを充実させることにより、広く県外の方に本県の魅力をPRし、観光をはじめとする地域の活性化につなげてまいりたいと考えています。

【要望】

ふるさと納税制度における返礼品充実についてであります。

本県の場合、約89億円の財源がその他の自治体に流出していることになり、その4分の3は国からの補填がありますが、残りの4分の1は補填されないのであれば、やはりこの差額をいかに

小さくしていくかを考えなければなりません。

県の県産品と神奈川の魅力を発信するツールという認識は一定程度理解するところでありますが、成果が上がらないのであれば、戦略の練り直しも必要です。

確かに、どこを成果にするかについては議論しなければなりません。

そして同時に、自由競争を煽ることについて、賛否があると考えていますが、現実はそうであるという認識をいただければと存じます。

また、ふるさと納税制度についてですが、本県だけではなく、県内の基礎自治体でも財源が流出している自治体もあると伺っています。

財源が流出している自治体かつ、地方交付税の不交付団体であれば、より厳しい財政運営を強いられていると思います。

追い詰められれば、返礼品競争に参入していくことも考えられますので、特段の配慮を国に要望していただくことをお願いします。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(2) 結婚支援について

結婚を希望する人を支援していくことは、夫婦の完結出生児数の推移をみれば少子化対策の一つとして非常に有効であると考えるが、国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、結婚に踏み切れない主な要因は経済的理由とされている。

国は、地域少子化対策重点推進交付金の中の結婚新生活支援事業により、結婚支援を実施しているが、県は、その実施主体である市町村に対する積極的な活用の促進等が必要である。少子化という国難は着実に進行しており、コロナ後も見据えた、少子化対策の一つとして、市町村と協調した結婚支援・地域少子化対策重点推進交付金の活用にしっかりと取り組んでいくことが重要である。

そこで、地域少子化対策重点推進交付金の更なる活用を含む結婚支援にどのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に結婚支援についてです。

結婚は、個人の考えや価値観に関わる問題ですが、結婚を希望する人がその願いをかなえられるよう、前向きな一歩を踏み出すための環境づくりが重要です。

このため県では、市町村や企業など、県内の多様な主体が参加して結婚支援を進めるためのネットワークである「恋カナ!プラットフォーム」を構築しています。

また、プラットフォームに参加している市町村等が行うセミナーや、出会いの場を提供するバスツアーなどの取組を、県のホームページである「恋カナ!サイト」で紹介しています。

コロナ禍である現在は、対面でのイベントが難しいため、紹介する取組は、オンラインでの開催など工夫したものになっています。

国でも、結婚に伴い必要となる引っ越しなどの費用を補助する「結婚新生活支援事業」を「地域少子化対策重点推進交付金」の取組に位置付け、市町村の活用を促しています。

しかし、この国の事業は、年齢や所得などの要件が厳しいこともあり、本県では4町村の活用にとどまっています。

令和3年度から、国もこの事業の活用促進に向け、要件を緩和しますので、県はこの機をとらえ、改めて市町村にこの事業を周知しながら、今後の「恋カナ!プラットフォーム」での取組内容についても、市町村と意見交換を行っていきます。

県としては、今後も、結婚を希望する人が前向きな一歩を踏み出すための環境づくりに、取り組んでまいります。

私からの答弁は以上です。

【要望】

結婚支援についてであります。

現状では、男性の年収別有配偶率では、一定の水準までは、年収が高い人ほど、配偶者のいる割合が高い傾向が統計上示されており、日本社会の大きな課題です。

働く者の平均給与が下がっていることが、課題であると認識していますが、今回の国が行う予定である「地域少子化対策重点推進交付金」には、一定程度期待しています。

しかし、県内でも、交付金を活用している自治体は、4町村と少ないのが実情です。スキーム上は、国が、各市町村に対して、最大1/2の補助を行うことになっており、国の令和3年度予算案には、対象要件が緩和される見通しであり、市町村の動向を注視していく必要があると考えます。

しかし、それでも、導入が進まない場合には、県主導型の導入や、国への要望を踏まえつつ、県が、より対象要件を緩和したスキームを提案することが必要なのではないかと考えます。日本国のゆく末を案じ、県も具体的な施策を行うことを要望いたします。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(3) 迷惑電話防止機能を有する機器の普及について

県では、今年度から、特殊詐欺の未然防止に極めて有効と言われる迷惑電話防止機能を有する機器の設置補助事業を開始した。令和4年度までに1万5,000台分の補助を計画しており、今年度は、市町村から要望のあった台数に、全て応えていると聞いている。

一方で、この事業を活用したのは全ての市町村ではなく、特に、認知件数が多い横浜市では、行政区単位で対応が異なっており、普及促進に温度差が生じているとも聞いている。特殊詐欺被害の抑止のためには、市町村と緊密に連携し、本事業による機器の導入により、実効性を高めていくことが重要であると考える。

そこで、特殊詐欺被害防止に向け、迷惑電話防止機能を有する機器の設置は重要な取組であり、その促進のためには県内市町村との連携が不可欠であると思うが、見解を伺いたい。

(くらし安全防災局長答弁)

くらし安全防災局関係のご質問にお答えします。

迷惑電話防止機能を有する機器の普及についてお尋ねがありました。昨年の県内における特殊詐欺は、前年より、件数、被害額とも減少しましたが、最近では、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に便乗するなど、その手口は、ますます巧妙で悪質になっています。

そこで県は、高齢者が犯人からの電話に出ない対策として、今年度から新たに、市町村を通じ、迷惑電話防止機能を有する機器に対する補助を始めました。

県は、令和4年度までの3か年で、1万5,000台の設置を目標にする中、今年度、市町村から約4,100台の申請がなされ、これらすべてに交付決定を行いました。

しかし、この事業を活用した市町村は、横浜市の一部の区と10市町村にとどまっています。

そこで県は今後、特に特殊詐欺の被害が多い市町村を重点に、この事業の活用について、さまざまな機会を通じて、積極的にきかけていきます。

また、市町村と連携して、この事業で実際に機器を設置した世帯にアンケートを実施し、その効果などをわかりやすく広報していきます。

さらに、若い世代に向けた特殊詐欺被害防止の啓発動画を作成し、高齢者だけでなく、身内の子や孫にも、迷惑電話防止機能を有する機器の有効性を知ってもらう工夫を図っていきます。

県としては、こうした取組を通じて、引き続き、市町村や県警察などと連携しながら、特殊詐欺被害ゼロを目指し、安全で安心なまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。

【要望】

迷惑電話防止機能を有する機器の普及についてです。

迷惑電話防止機能を有する機器は、犯人からの詐欺の電話を遮断するという、今までの防犯対策と比べ、より効果の高い一歩進んだものであると考えます。

本機器の普及は、県民が安全で安心して暮らせる社会を実現する上で、非常に重要な取組であることから、市町村と強力に連携し、発生の状況や機器の有効性をしっかり共有し、取り組んでいただくよう要望します。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(4)土砂災害対策について

土砂災害対策については、県では、国の「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の活用とともに、「神奈川県水防災戦略」に基づき、ハード対策として、土砂災害防止施設の整備を計画的・重点的に進めているが、国は「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」を昨年閣議決定し、今般補正予算が成立した。

一方、土砂災害防止施設の整備完了まで多くの時間と費用を要するため、ソフト対策として、危険箇所の周知や住民の避難を促す土砂災害警戒区域等の指定に向けた取組を進めていることは承知している。昨年の第1回定例会における我が会派からの質問に対し、概ね令和2年度末までの指定完了を目指すとの答弁があったが、ソフト対策を確実に進めていくことも重要である。

そこで、ハード対策・ソフト対策の両面から、本県の土砂災害対策を、今後どのように進めていくのか、見解を伺いたい。

(県土整備局長答弁)

県土整備局関係の御質問に、お答えします。

土砂災害対策についてお尋ねがありました。

県では、土砂災害から県民のいのちを守るため、施設の整備などのハード対策や、危険箇所の周知などのソフト対策の両面から、取り組みを進めています。

まず、ハード対策についてです。

現在、災害が過去にあった箇所や住宅が多い箇所、社会福祉施設等の要配慮者利用施設があるなど、優先度の高い箇所から、がけ崩れや土石流を防ぐ土砂災害防止施設の整備を進めています。

施設整備を必要とする危険な斜面や渓流は、県内に約3,300箇所あり、その整備率は約5割という状況です。

そこで、県は、激甚化、頻発化する土砂災害から県民の生命、財産を守るため、防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の財源を最大限活用し、水防災戦略の計画額を上回る予算を計上して、これまで以上のスピードで、ハード対策に取り組んでいきたいと考えています。

次に、ソフト対策についてです。

土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンについては、住民の皆様に、地域の危険度を周知し、大雨時などに迅速な避難を促すために指定するもので、平成28年度までに、県内全ての地域で、指定が完了しました。

さらに、特定の開発や建築物の構造を規制する土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンについては、新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、残る急傾斜地の指定に必要な現地調査などが全て完了し、令和3年1月にその結果を公表しまのいのちを守る土砂災害対策に、全力で取り組んでまいります。

(菅原質問)

土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンの指定については、出来る限り早期の指定完了を目指すとの答弁がありましたが、指定完了の具体的な時期について伺いたい。

(県土整備局長答弁)

指定完了の時期については、各市町の意見聴取などを行い、5月末までの完了を目指します。

【要望】

近年の災害は、激甚化していることから、土砂災害警戒区域等の指定を進めていることは、県民の生命と財産を災害から守ることにつながると感じております。

様々な理由から令和2年度末までの指定が間に合わず、来年度5月であるという答弁がありました。

指定完了が終了ではなく、これから県民に、住む方々に周知し、災害時にはいち早く避難していただくことが重要であると考えておりますので、局の枠組を超えた取組を、行っていただくことを要望します。

昨年から続く新型コロナウイルス感染症拡大で社会全体が大きな影響が出ていることは周知に事実です。その中で議会に与えられている役目も改めて認識し、少しでも県民の皆様に寄り添えるか、これからも日々考え、行動していきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症から県民の「いのち」を守るための緊急要望

- 1.即応病床と医療人材の確保

昨年4月に県が導入した医療体制「神奈川モデル」は、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染者急増をうけ、見直しの危機に直面している。

知事は県内の医療機関や診療所に協力を頂けるようさらなる財政措置を国に求めているが、今後も県としてあらゆる手段を講じ、即応病床確保に努めるよう要望する。

また、その運営に必要な看護師などの医療人材を確保するよう併せて要望する。

- 2.宿泊療養施設の拡充及び自宅療養者への対応充実について

先日、県内において宿泊療養者と自宅療養者の方が亡くなられた。

宿泊療養施設に関し、県は無症状・軽症の方向けに県内7カ所を確保しているが、現在新規感染者の受け入れ調整が困難な状況にあることから、宿泊療養施設の拡充を図るよう要望する。

また、自宅療養者に関しては、全員にパルスオキシメーター等の医療機器が行き渡っていない現状があるため、その確保に努めるとともに、容態の急変に対応できる体制整備を早急に構築するよう併せて要望する。

- 3.新型コロナワクチンの接種について

国は新型コロナワクチンの接種を本年2月末から開始する方針を示している。

本県においては優先的に医療従事者に対する接種を行うとしているが、これはその後に県民に対する接種を行う主体である県内市町村の参考となることから、万全の体制を整え対応するよう要望する。

また、地域によってワクチン接種の格差が生じないよう、広域自治体として、市町村支援に努めるよう要望する。

- 4.積極的疫学調査の在り方に対する代替措置について

保健所が感染経路や濃厚接触者を調査する「積極的疫学調査」については、昨今の感染者急増を受け、保健所が限界に達していることから、本県では見直す方針が示された。

一方で、そのことに不安を感じる県民も多くいることから、PCR検査の拡充など、県として代替措置を講じるよう要望する。

次年度予算要望書を黒岩祐治知事に提出しました。

過日、黒岩祐治知事神奈川県知事に次年度予算要望書をお渡しさせていただきました。