「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同しました。

3月7日に本会議が行われ、「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同致しました。ロシアによるウクライナ侵略は、力による現状変更であり、到底容認することができません。我が国日本は、ロシアと北方領土を巡って領土問題を抱えており、また、日本海・宗谷海峡・択捉海峡を隔てて隣接していることから、「対岸の火事」ではありません。

3月7日に本会議が行われ、「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議」に賛同致しました。ロシアによるウクライナ侵略は、力による現状変更であり、到底容認することができません。我が国日本は、ロシアと北方領土を巡って領土問題を抱えており、また、日本海・宗谷海峡・択捉海峡を隔てて隣接していることから、「対岸の火事」ではありません。

神奈川県としても、避難民の受け入れ等、できることを行ってもらうべく、注視して参ります。

「ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する」決議文

2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略により、女性や子供を含む一般市民に多数の死傷者が出ている。

武力の行使により独立国家の主権を侵害し、市民の生命・財産・自由を奪う行為は、国際社会の平和と秩序、安全を脅かし、国際連合憲章に反する行為であり、到底容認できるものではなく、強く抗議する。

また、ロシアのプーチン大統領が核兵器使用を示唆したことは、唯一の被爆国として断じて許すことが出来ず、強い憤りを感じる。

ロシアの軍事行動は、欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがす、極めて深刻な事態であり、我が国の安全保障の観点からも決して看過することはできない。

加えて、ウクライナに拠点を置く日本企業をはじめ、現地在留邦人の生命も危ぶまれる事態である。

ウクライナのオデッサ州と本県とは、1986年の友好交流の発展に関する共同声明に調印以降、友好関係を継続してきた。

ウクライナの人々が今この瞬間にも生命の危機にさらされることを案じている。

日本政府においては、国際社会と連携し、あらゆる外交努力によって、更なる制裁を含めた適切な措置を講じるとともに、エネルギー価格の高騰などによる国内経済への影響、ウクライナに在住する邦人の安全確保や、ウクライナの方々への人道支援についても万全の対応が求められる。

神奈川県議会は、武力を背景とした一方的な現状変更に強く抗議し、ロシア軍の即時かつ無条件での完全撤退を求め、早期の平和的解決が図られることを希求する。

神奈川県議会令和3年第1回定例本会議代表質問 要旨・答弁・要望記録本

令和3年2月16日(火)本会議 代表質問

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(1) 今後の財政運営について

令和3年度当初予算は、徹底した事業見直しなどにより財源確保に努めたものの、財政調整基金を約130億円取り崩すことで、収支を均衡させている。財政調整基金については、約350億円の残高を確保したが、その目安が約660億円であることや、新型コロナウイルス感染症や自然災害への対応など年度中の財政出動も想定する必要があることを踏まえると、決して安心できる状況とはいえない。

新型コロナウイルス感染症対策など様々な政策課題に対し、柔軟かつ機動的に財政出動を行うためには、引き続き財政健全化などに取り組むことにより、持続可能な財政運営を行うことが重要である。

そこで、現在の本県の財政調整基金に対する認識について、どのように考えているのか。また、コロナ禍において今後の財政運営にどのように取り組んでいくのか、併せて所見を伺いたい。

(知事答弁)

まず、今後の財政運営についてです。

はじめに、財政調整基金についてです。

令和3年度は1,100億円もの財源不足が見込まれたことから、徹底した事業見直しや県債の最大限の活用などにより、財源確保に努めてきました。

しかし、これらの取組だけでは財源不足を解消することが出来ず、財政調整基金を約130億円取り崩すことで予算を編成しました。

その結果、3年度末の残高見込みは約350億円となり、本県の財政運営にとって、決して十分とは言えませんが、昨年9月の本会議で答弁しました「必要な残高150億円程度」を上回る額は確保

できました。

来年度は、この350億円を活用することで、新型コロナウイルス対策や災害対策などの追加財政需要に一定の対応ができるものと認識しています。

次に、今後の財政運営についてです。

令和3年度予算は、感染拡大の影響により県税収入が大幅な減収となるなど、極めて厳しい状況下での予算編成となりました。

新型コロナウイルスの収束が見通せない中、感染症対策や県民生活に直結した事業にしっかりと対応していくためには、税収減となった場合の減収補塡措置や、地方創生臨時交付金の追加交付

など、国による全面的な財政措置を引き続き強く求めていくことが重要です。

こうした取組に加え、県自らも「スクラップ・アンド・ビルド」を徹底し、限られた財源を、県として取り組むべき事業に一層集中させていきます。

さらには、景気に左右されにくい安定的な税収構造の構築や、地方交付税総額の確保など、地方税財政制度の抜本的な改善を、国に強く働きかけていきます。

こうした取組により、財政基盤の強化を図り、景気の低迷など様々な状況の変化にも的確に対応できる「持続可能な財政運営」を目指してまいります。

【要望】

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が減少傾向にあるとはいえ、今後の収束見通しなど、不透明な部分も多く、現時点で3年度以降の確実な見通しを持つことは非常に難しい

状況にありますが、新型コロナウイルス以外にも、自然災害への対応など、様々な状況の変化に応じて機動的に対応することが必要であります。こうした対応を適時、適切に実施できるよう、

国への財政支援の要望も含め、持続可能な財政運営をしていただくよう要望いたします。

そして、3年度当初予算案については、昨年9月の予算編成方針時の財源不足額1,100億円という数字は中期財政見通しの550億円から大幅に増加しているわけであります。今後、中期財政

見通しの修正が必要になってくるのではないかと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が見通せず、変動要素も多い現状では、修正はなかなか難しいとは考えますが、各種影響を見極めた上で、適切な時期に見直しを行うよう要望させていただきます。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する法改正を踏まえた県の対応について

医療従事者や現場の職員からは、新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法のあり方について、様々な課題が指摘されていた。

例えば、特措法においては、時短や休業要請などの権限は知事にあるが法的な強制力がなく、要請等に応じない場合の罰則や、要請の協力に対する補償も位置付けられていないため、実効性が

担保されていなかった。感染症法では、保健所設置市と都道府県の権限が同等であるため、情報共有などに課題があったと認識している。

今回、特措法及び感染症法が改正されたことで、県としても新型コロナウイルスの収束に向け、より現場の実態に応じた対応の強化に取り組んでいくことが可能になったと思われる。

そこで、今回の特措法及び感染症法の改正を受け、県として今後どのように新型コロナウイルス感染症への対策に取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、新型コロナウイルス感染症に関する法改正を踏まえた県の対応についてです。

県では、特措法や感染症法に基づく新型コロナウイルス対策を、より効果的・効率的に実施する観点から、これまで全国知事会等を通じて、事業者に対する要請の実効性の確保や、都道府県

への患者情報の集約化などを、国に繰り返し要望してきました。

その結果、改正特措法では、休業や時短の要請に応じない事業者に対する命令や立入検査、罰則など、知事の権限が強化されるとともに、影響を受ける事業者に対する財政支援措置が明記されました。

これらの運用にあたっては、国は去る12日に、改正法の施行通知を発出し、具体的な手続についてのガイドラインを示しました。

事業者に対する罰則については、抑止力として、協力を促す効果が期待できますが、私権の制限にもつながることから、ガイドラインを踏まえ、慎重に対応していきます。

今、何より大事なことは、新規感染者の発生を抑え込むことです。そのためには、みんなで心を一つにして、ルールを守っていただくことが大切です。

そこで県は、全ての飲食店等に、時短要請に応じていただけるよう、引き続き、支援措置を周知するとともに、夜間の見回りや個別訪問に、しっかりと取り組んでいきます。

一方、改正感染症法では、患者発生情報について、保健所設置市から県への報告が義務化されたほか、入院に関する総合調整権が、新たに知事の権限とされるなど、県の役割が明確になりました。

今後も改正感染症法に基づき、保健所設置市と一層連携しながら、神奈川モデル認定医療機関の拡充など、医療提供体制の更なる充実を図っていきます。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(3) 中小企業・小規模企業の事業継続に向けた支援について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内中小企業・小規模企業は、売上の減少が長期化し、厳しい経営状況に置かれているが、県は、感染拡大防止の取組やネット通販、デリバリーの

導入、ビジネスモデルの転換に取り組む経費を補助する制度などを創設し、企業の事業継続を支援してきた。

コロナ禍の影響が長期化の様相を呈する中にあって、新たな収益源を確保するための大胆な改革を迫られており、例えば、新分野への事業展開や業態転換などへのニーズはますます高まってくるのではないか。

そこで、中小企業・小規模企業が事業を継続していけるよう、県として今後どのように取り組んでいこうと考えているのか、所見を伺いたい。

次に、中小企業・小規模企業の事業継続に向けた支援についてです。

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、人々の生活様式が大きく変化し、多くの中小企業が、既存のビジネスモデルでは、事業継続が困難となる状況に直面しています。

県は、今年度、巣ごもり需要に対応するため、飲食業等がネット通販やデリバリーに取り組む、感染症対策への補助を実施しました。

また、製造ラインの変更や業態転換など、ビジネスモデルの転換を図る経費への補助も行いました。

これらの補助事業には、当初の想定を遥かに超える申請があり、新たなビジネスモデルへの転換に対する、中小企業のニーズの高さを実感しています。

こうした中、国は、ビジネスモデル転換などの「思い切った事業再構築」の取組に対して、最大1億円を補助する制度を、今年度の三次補正予算で創設しました。

そこで、来年度は、ネット通販などの感染症に対する補助は継続するとともに、ビジネスモデルの転換については、国の制度とのすみ分けを図りながら、より小規模事業者に寄り添ったきめ細やかな制度にしたいと考えています。

具体的には、国で要件とされている「売上高の一定以上の減少」や「付加価値額等の増加」などを、県は要件とせず、補助の下限額を500万円から200万円に引き下げる方向で検討しています。

このように、県の制度を比較的小規模な案件にも使いやすくしたうえで、規模の大きな案件は、国の制度の活用を促すことにより、中小企業・小規模企業の事業継続を、しっかりと支援してまいります。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(4) コロナ禍の影響により失業した非正規雇用労働者への支援について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、時短要請の対象となっている飲食店や、影響を大きく受けている宿泊業では、従業員の7割以上が非正規雇用であるとも言われており、最も大きな ダメー ジを受けたのは、こうした方々であると考える。国は、「雇用調整助成金」の対象拡大の特例措置や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の制度を設けたが、こうした雇用 維持の

ための助成金や支援金が十分に活用されるよう、工夫が求められる。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている非正規雇用労働者に対する支援について、雇用維持のための国の助成金や支援金の活用といった点も含 め、どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

次に、コロナ禍の影響により失業した非正規雇用労働者への支援についてです。

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける非正規雇用の労働者を支援することは、大変重要です。

県は、昨年4月以降、雇用調整助成金に関する個別相談会の実施や、非正規雇用の方が多い就職氷河期世代の正規雇用化を支援する「かながわ正社員就職フェア」の開催などにより、非正規 雇用 の方の職の確保に取り組んできました。

今年1月の緊急事態宣言発出後は、更なる支援が必要となったため、従業員10人以上のすべての県内事業所、約26,000事業所に対し、雇用調整助成金が非正規雇用の短時間休業にも活用 できることや、休業支援金という制度があることを周知しています。

今後は、正社員を目指す方が、様々な分野の企業と面談することで、希望業種の幅を広げてもらうための「就職サポートミーティング」を、今月22日から実施します。

また、3月には、全世代対象の合同就職面接会を開催し、非正規雇用の方などの職の確保に取り組みます。

そして、来年度は、就職氷河期世代を対象に、正規雇用に向けた実習型プログラムを提供する「かながわジョブテラス」を創設し、支援を強化したいと考えています。

こうした様々な取組により、コロナ禍での非正規雇用の労働者をしっかりと支援してまいります。

【要望】

次に、コロナ禍の影響により失業した非正規労働者への支援についてであります。新型コロナウイルスの影響を強く受ける非正規雇用労働者への支援については、その雇用の維持のため県として、国の助成金あるいは支援金、これを周知をしている。あるいは、いろいろな形で、正社員の就職に向けた雇用のマッチング、こういったことについて実施をしていることは理解をいたしました。緊急事態宣言の延長に伴い雇用への影響が長引けば、こうした雇用調整助成金の特例措置のさらなる延長、あるいは休業支援金の拡充などが必要となることが考えられま

すので国に対してもそうした施策への財政措置、経済雇用対策に必要な新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、この増額について全国知事会の枠組みを活用するなどして積極的に

要望するよう求めておきます。

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(5) 県職員の負担軽減について

昨年9月の我が会派の「県庁の働き方改革」に係る代表質問において、全ての事業の中止・廃止を前提とした見直しや業務プロセス等の見直し、内部管理事務の簡素化等について、答弁があった。

しかし、11月以降の第3波により、コロナに対応している県職員は過酷な状況にあり、テレワークも、直近では、コロナ対策に全力で対応している状況などから、実施率が低迷していると聞く。感染の収束が見えない中、この緊急事態が当面継続することを見込み、「職員の負担軽減」のための取組を進めていかなければならない。

そこで、職員の業務負担の軽減を図るため、コロナ対策に当たる職員の人的確保をどのように取り組んでいくのか、また、コロナ禍における持続的な組織体制を構築するため、業務の見直しや

効率化をどのように行っていくのか、併せて所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、県職員の負担軽減についてです。

県では、コロナの感染拡大が進む中、「全庁コロナ・シフト」という考え方のもと、全庁から職員を集めるとともに、外部人材の協力も得ることで、コロナに対応する職員を確保してきました。しかし、こうした対応をしてもなお、月に100時間を超える残業をした職員は増加を続け、特に感染が急拡大した昨年11月以降は職員の負担も急増し、組織体制のさらなる強化が大きな課題と

なりました。そこで、年末年始以降、大幅な人事異動や新採用職員の前倒し採用などにより、コロナ対策にあたる職員を増強したほか、応援職員の半数を長期配置とし、その規模も450人まで一気に増やしています。また、全日本空輸株式会社、ANAの職員の方にも県の非常勤職員に応募いただき、昨日から延べ33名の方に自宅療養中の方への電話対応や、患者情報のデータ入力などの業務を行っていただいています。来年度においても、ワクチン接種の円滑な実施や中小企業支援などの課題がありますので、引き続き、職員の負担軽減にしっかり取組む必要があります。

こうした状況を踏まえ、来年度の職員定数は、知事部局において、47年ぶりの3ケタ増となる104名の定数増をお願いしたいと考えています。

このように、コロナ対策に的確に対応しつつ、県民生活に直結する事業にも取り組むことができる持続的な組織体制を構築するためには、徹底した業務の見直しが必要です。そこで、県では、

全ての事業の中止・廃止を前提とした見直しを行い、県主催イベントや不急の建設事業の中止などにより、人的資源と財源を生み出してきました。また、こうした事業の中止・廃止とともに、

今後は、業務プロセスや手法について徹底した見直しを行い、効率化を図っていきます。具体的には、電子決裁システムの改善や、押印廃止を進めるほか、物品検査の簡素化など会計事務の

見直しや、業務自動化のためのRPAの導入、文字のデータ化を行うAI-OCRといったデジタル技術の活用に全庁を挙げて取り組んでいきます。

こうした取組を通じて、県庁全体の業務負担の軽減を図り、長時間労働を是正し、職員の「いのち」と「健康」を守るとともに、必要な県民サービスをしっかりと提供してまいります。

【要望】

前例のない新型コロナ対策に取り組んでいくため、職員定数104名の増員、あるいは必要に応じた非常勤職員の活用など、人的確保を行うとともに、全庁から応援職員を送り出すために、徹底的な事務事業の見直しを行っているということは評価をするところであります。

一方で、とはいっても実態として100時間超という過酷ともいえる時間外勤務の実態があり、仮にコロナが収束をしたとしても、今回の教訓を踏まえた対策の検討や、県民の経済や生活を立て

直すための施策も必要となることから、安易に今回増員した職員をそのまま減らすことがないよう配慮を願います。さらに、コロナ禍を経た県庁が無駄をそぎ落とし、筋肉質の県庁に生まれ変わったといわれるよう、より一層の内部事務の見直し・事務事業の見直しを行うなど、引き続き職員の負担軽減に取り組んでいただくよう要望します。

(質問要旨)

1 新型コロナウイルス感染症に関する諸課題について

(6) 教員の多忙化について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が未だ収束の兆しが見えない中、様々な場面で従来とは異なる対応が求められており、現場の教員の抱える悩みや日々の疲労も増しているものと推察する。教員の多忙化が、教育の質の低下につながるのではと危惧していることから、現場の教員がコロナ禍において日々の業務についてどのように感じているのか気にかかる。

これまでも県立学校の教員の勤務実態改善に向けて、様々な対策を講じていると承知しているが、学校現場の多忙な状況は未だ解消していないものと感じている。

そこで、コロナ禍による県立学校における教員の多忙化についての認識と教員の多忙化の解消に向けた県教育委員会の対応について、所見を伺いたい。

(教育長答弁)

教育関係について、お答えします。

教員の多忙化についてです。

県立学校では、昨年6月の学校再開以降、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と学びの継続を図るため、新たな業務への対応が求められています。こうしたコロナ禍の教員の勤務状況について、昨年8月に県内各地区の県立学校26校に聞き取りを行ったところ、校内の消毒や生徒の健康観察などの感染症対策、生徒のメンタル面でのサポートなどの業務が増加していることが明らか

になりました。

県教育委員会では、こうしたことも踏まえ、校内の消毒などについて、全校に配置している業務アシスタントなどの外部人材を活用するとともに、補正予算による消毒作業の一部外部委託化などを行い、教員の業務負担の軽減を図ってきました。また、生徒の心のケアについて、スクール・カウンセラーの配置を拡充することで、教員の負担減につなげています。

私としては、1年を越える新型コロナウイルス感染症への対応を進めることができたのは、県立学校の教員一人ひとりが、何よりも子どもたちの安全・安心を第一に考え、そして学びを保障するために力を尽くしてきた結果と認識しています。新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、教員の多忙化の解消は道半ばであり、学校への支援に引き続き取り組んでいく必要があります。

県教育委員会では、来年度予算案に県立学校における感染症対策や働き方改革の関連予算、総額約23億円を計上しています。引き続き業務アシスタントやスクール・カウンセラー、ハイスクール人材バンク等、外部人材の活用のほか、校務用パソコンの整備などを進め、新型コロナウイルス感染症への対応とともに、教員の多忙化解消に向けた取組を進めてまいります。

以上でございます。

(再質問)

1点、再質問をさせていただきます。教員の多忙化についてであります。

文部科学省は、令和4年を目途に実態調査を実施することとしており、県教育委員会では学校の負担も考慮しながら実施について検討を行う方針は示しております。

しかしながら、こうした定量的な調査とは別に、昨年から今年にかけて教育現場においては新型コロナウイルス感染症によって大きな変化が生じていることを鑑みれば、県立学校の教員に対して働き方に対する意識調査などを実施し、現場の教員の現状を把握していく必要があると考えますが、教育長の考えを伺います。

(再質問答弁)

再質問にお答えします。

教員の働き方改革については、外部人材の活用などにより、業務の負担を軽減するとともに、教員一人ひとりが、勤務時間を意識した働き方を徹底していくことが重要です。

そのため、県立学校の教員に対して、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえ、学校の負担とならない時期を選びながら、働き方についての意識調査を行っていくことを検討したいと考えています。

以上でございます。

【要望】

教育長から再質問に対する答弁をいただきました。

このコロナ禍における1年、教員の方々は従来からの多忙化に加えて現場における様々な新型コロナウイルス感染症への対応によって、大きな負担が生じていることだと思います。

今、アンケート調査を実施するという旨の前向きなご答弁がありましたが、ぜひとも現場の声にしっかり耳を傾け、把握をして、教員の多忙化解消に向けた取組を推進していきますよう要望します。

(質問要旨)

2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(1) 積極的疫学調査の重点化と変異株への対応について

年末年始からの新規患者の激増に際し、本県では、積極的疫学調査を重点化するなど、効率化を図るための運用変更を行ってきたが、積極的調査の重点化については、県民から多くの批判が

寄せられている。県民の不安は当然のことであり、県は、こうした不安を解消するための策をきちんと講じ、速やかに示す必要がある。

そうした中、新型コロナウイルスの変異株に感染した患者が本県でも発生した。変異株に感染した方に対しては積極的疫学調査を行うとは聞いているが、速やかに対応し濃厚接触者を特定しなければ、市中蔓延を招くことになり、せっかくワクチン接種が始まっても、感染の脅威から解放されなくなってしまう。

そこで、積極的疫学調査を重点化した中で、変異株の患者発生に際しどのように対応していくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について何点かお尋ねがありました。

まず、積極的疫学調査の重点化と変異株への対応についてです。

県では、年末からの感染者の急増にあたり、健康観察など、いのちを守る業務を優先するとともに、市中感染により感染源の特定が、難しくなったことから、積極的疫学調査の対象を医療機関や福祉施設を優先し、重点的に取り組む方針を打ち出しました。

この方針に対して、県民の皆様から、濃厚接触者の特定範囲の縮小や、検査機会の減少にもつながるのではないか、といった不安の声が寄せられたことも事実です。

そこで県では、自らの感染リスクを確認でき、感染が不安な場合に検査が受けられる手続を紹介するリーフレットを作成し、県民の皆様の不安解消に努めています。

なお、感染者が減少している現状では、感染源の特定が有効となってきたため、積極的疫学調査の重点化は必要なくなってきていると考えており、これは、各保健所とも認識を共有しています。

一方、2月に入って、県内で初の新型コロナウイルスの変異株による感染者が確認された中で、新たな不安要素も発生しています。

そこで県では、変異株対策プロジェクトを立ち上げ、国立感染症研究所での確定結果を待たずに、積極的疫学調査と幅広い関係者への検査を直ちに行うとともに、これまでの陽性者の検体を再調査し、変異株の市中での拡大の有無を確認するなどの対策を進めることとしました。

県では、変異株への対応も含め、感染拡大防止に向けたあらゆる対策を進めることにより、県民の 皆様が安心して暮らせる日常を取り戻せるよう、しっかりと取り組んでまいります。

|

(質問要旨) 2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る対応について |

新型コロナウイルス感染症に対する長期的な戦いを余儀なくされている中、県、各市町村においては、ワクチン接種に向けた準備を急ピッチで進めているところであるが、地域によっては、接種を行う医師や看護師が確保できないことや、接種を行う会場の選定に苦慮するなど、実施に向けての課題があると聞く。ワクチン接種を希望する方が、確実に接種できるような体制を構築する必要がある。

そこで、今後、新型コロナウイルスワクチンの接種を進める中において、先鞭をつける県の医療従事者等に対する接種を遅滞なく進めるとともに、市町村の規模や医療機関の数などに関係なく、希望する方が確実に接種できるよう、県として市町村を支援していく必要があると考えるが、所見を伺いたい。

|

(答弁) |

次に、新型コロナウイルスワクチン接種に係る対応についてです。

新型コロナウイルス感染の早期収束に向けて、ワクチン接種が大いに期待されていることから、コロナと闘う医療従事者や県民の皆様が、ワクチンを確実に、かつ混乱なく接種できるような体制をしっかりと準備していくことが重要であると認識しています。

まず、県が行う医療従事者等への接種についてです。現在、ワクチン接種を行う医療機関を選定し、国のシステムに登録する手続きを県医師会、病院協会と調整しながら進めています。

併せて、希望者に漏れなく接種を行うために、医療機関等に対して接種希望者の調査を実施しているほか、遅滞なく接種できるように、予約システムの立ち上げなどの準備も行っています。

|

次に市町村への支援についてです。 現在、各市町村においても、ワクチン接種の準備作業を進めていますが、今後、市町村の準備状況に差が生じることや、単独での課題解決が困難なことも想定されます。 |

そこで、県では、これまでも市町村と随時、情報共有してきましたが、さらに、各市町村の状況を個別に確認し、他の自治体の好事例の横展開や、先行して実施する医療従事者等への接種の状況を踏まえた助言や支援などを行っていきます。

県として、医療従事者等が速やかに接種できる体制を確保するとともに、希望する県民の皆様が、居住する地域に関わりなく確実にワクチンを接種できるよう、引き続き、市町村と連携してしっかりと取り組んでまいります。

|

(質問要旨) 2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(3) 自宅や宿泊施設の療養体制について 県は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の療養サポートを変更し、パルスオキシメーターの貸出を高リスクの方と40歳以上とし、血中酸素飽和度が93%以下の方に保健師等が電話連絡することとしたが、中高年の軽症者の容態が急速に悪化し亡くなられる事態も増加しており、容態の急変に備えた対応が必要である。 |

また、宿泊療養施設においては、療養者のストレスなどに対するサポートの充実も必要であり、施設の確保のみならず心のケア等の療養生活の面でもしっかりサポートしていくべきと考える。

そこで、県は、新型コロナウイルス感染症の療養者のいのちを守るため、軽症者の容態急変に備えた健康観察をどのように行っていくのか。また、宿泊施設の療養体制をどのように充実していくのか、併せて所見を伺いたい。

(答弁)

次に、自宅や宿泊施設の療養体制についてです。

まず、軽症者の容態急変に備えた健康観察についてです。

新型コロナ患者の容態急変の予兆として、体内の血中酸素飽和度が急激に低下する特徴があることから、現在、県では、パルスオキシメーターの活用を重視した療養サポートを行っています。

そのサポートにおいては、血中酸素飽和度が93%以下になった方など、リスクの高い方には、必要に応じて保健師の自宅訪問や、看護師の電話連絡を行うなど、積極的に健康観察を行ってます。

また、体調が悪化した場合の相談窓口であるコロナ119番の回線数を大幅に増強し、容態急変時に速やかに対応できる体制を整えました。

併せて、再び病床がひっ迫する事態となれば、療養者等の容態急変時の入院調整も困難を極めますので、入院先が決まるまでの間、応急処置として酸素投与するための「かながわ緊急酸素投与センター」を設置し、軽症者のリスク管理の更なる強化も進めています。

次に、宿泊施設の療養体制の充実についてです。

2月1日の横浜市内の宿泊療養施設の開設に加え、25日には、川崎市内に初めて開設することで、合計で約2,100室となりますので、これらの施設を活用して、軽症・無症状の療養者にしっかりと対応していきます。

専門的な支援に繋いでいます。

|

県では、容態急変に備えた療養サポートを充実させるとともに、宿泊施設の療養体制についてもしっかりと整え、療養者の皆様が安心して療養生活を送っていただけるよう、引き続き、 取り組んでまいります。

|

(質問要旨)

2 コロナ禍における諸課題について

(4) 病床確保に向けた医療人材の確保について

コロナ患者の受入れ病床の確保がなかなか進まない理由として、最も深刻なのが医療人材の確保であり、通常よりも看護師などの多くの医療人材が必要になることから、一般病床を削減せざるをえないことが障壁となっている。

昨年6月の代表質問でも我が会派から提案したとおり、感染状況が本県ほど逼迫していない都道府県に対し、広域的な人材派遣を要請するといったことも含めて、あらゆる人材確保策を検討すべきである。また、医療機関にとっては、人材確保に係る経費の負担も大きいことから、こうした医療機関における財政的な負担を支援する必要がある。

そこで、病床確保に向けた医療人材の確保について、どのように進めようとしているのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、病床確保に向けた医療人材の確保についてお尋ねがありました。

新型コロナウイルス感染症の入院治療には、通常の医療より多くの医師や看護師等が必要となり、医療人材は病床を拡大するにあたっての大きな鍵となります。

そこで県では、医療機関における人材の確保を進めるため、医師と看護師を雇用する経費について県独自の補助を行い、病床の拡大につなげてきました。

しかしながら、新型コロナが長期化する中で、安定的にコロナ病棟を運営するには、医師や看護師などの確保がますます重要になると認識しています。

そこで、看護師の確保については、現在就業していない潜在看護師や派遣看護師の確保が有効となりますので、今後は、県ナースセンターや国の医療人材を募集するウェブサイトなどを活用し、広域的に人材の掘り起こしに努めていきます。

さらに、現在、コロナ病棟の看護師の負担となっている、清掃・消毒、リネン交換などを業者に委託する場合については、国庫補助の対象となりますので、この制度の周知を図り、業務の委託化を促し、看護師が業務に専念できるようにしていきます。

一方で、新型コロナウイルスへの感染の不安により、こうした業務の受託を敬遠する事業者が多いことから、県看護協会と連携して病棟で安全に作業を行うための研修を行い、受託事業者の拡大に努めていきます。

次に、医師確保については、コロナ対応にあたる医師が不足している病院に、医師を派遣する仕組みを構築するため、県と県内の4つの大学病院長による検討を開始したところであり、この仕組みにより医師確保に繋げていきます。

今後も、県として、感染蔓延期においても、入院治療が必要な患者が適切に治療を受けられるよう、医療機関における人材確保を支援し、コロナ病床の拡充に取り組んでまいります。

【要望】

最後に、病床確保に向けた医療人材の確保についてですが、病床イコール医療人材の確保ということは、言わずも知れた課題であります。

先ほど、県独自の補助あるいは潜在ナースの掘り起こし等を通じるなど、医療人材の確保については様々な方策をご答弁いただきました。ぜひ、あらゆる角度からの人材確保策を進めていただきますよう要望をいたします。

(質問要旨)

2 新型コロナウイルス感染症から県民のいのちを守る取組について

(5) 自殺対策について

令和2年の警察庁統計に基づく自殺者数の速報値によれば、本県の人口10万人あたりの自殺死亡率は、前年より1.8ポイント多い13.5で、全国で最も少ない数値となった一方で、自殺者数の増減率はプラス15.7%と、全国で二番目に高く、コロナ禍が大きな影響を与えていることが伺える。自殺者がこの1年で急増した点については、深刻な問題として受け止めるべきである。

県では、コロナ禍に対応した自殺対策として様々な取組を進めてきたことは承知しているが、今後も自殺リスクの高い状況が続くことが想定されることを踏まえると、これからも対策の手を決して緩めることなく、しっかりと対策を講じていかなければならない。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、今後、県として自殺対策をどのように進めていくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、自殺対策についてです。

令和2年の全国に自殺者の状況は、前年に比べ増加しており、本県も同様の状況にあります。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、多くの方が感染や今後の生活への不安、これまでと異なる生活環境におけるストレス等を感じている状況があり、こうしたことが

影響したものと思われます。

県では、コロナ禍における自殺対策として、生きづらさを抱えた人が一人で悩みを抱えず、適切な相談につなげるための取組が重要であると考え、対策の強化に取り組んできました。

具体的には、LINE相談等相談窓口を拡充するほか、身近な人の心の状況に気づき相談につなげるゲートキーパーの養成や、Twitterで「死にたい」など、つぶやいた方への相談窓口の案内、スマートフォンアプリによるストレスチェックの普及などを行ってきました。

しかしながら、未だ、新型コロナの感染の状況は収束が見通せず、自殺のリスクが高い深刻な状況が続いているため、今後も引き続き自殺対策にしっかりと取り組まなければならないと考えています。

そこで、今後も現状を分析し、性別や年代別に自殺の要因等の傾向を把握したうえで、それぞれが置かれている状況を踏まえた効果的な対策を検討し、関係機関と連携して取組の充実強化を図っていきます。

加えて、県のホームページにコロナ禍におけるこころのケアの特設サイトを開設し、県が集約した情報を提供することにより、支援を必要とする人を、支援につなげていく環境づくりを進めていきます。

県では、今後も手を緩めることなく対策を進め、コロナ禍においても誰もが自殺に追い込まれることがないよう、しっかりと取り組んでまいります。

答弁は以上です。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(1) 県立障害者支援施設における利用者目線の支援の実現について

今年開所予定の新しい津久井やまゆり園と芹が谷やまゆり園の指定管理者候補の選定にあたり、かながわ共同会は、法人全体の抜本的な改革を行い、新施設を新体制で運営していくとの意向を示した。

今年度、県は「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」を設置し、県立障害者支援施設における利用者支援の理念やあり方について、未来志向で検討が行われてきた。

最も大事なことは、「利用者目線の支援」が実際に支援の現場で実践されることであり、直営施設はもとより、指定管理者と一体となって、まずは、県立施設で、実効性ある取組を進めていく

ことが重要である。

そこで、県は、県立障害者支援施設において、利用者目線の支援を実現するため、具体的にどのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

県政の諸課題について何点かお尋ねがありました。

まず、県立障害者支援施設における利用者目線の支援の実現についてです。

私は、これからの障がい福祉は、本人の望みや願いを第一に考え、本人の可能性を最大限に引き出す、利用者の目線に立った支援を行うべきと考えています。

県は、津久井やまゆり園の再生において、全国に先駆け、利用者一人ひとりに専門のチームを設け、意思を丁寧に探り、尊重していく、利用者の意思決定支援に取り組んできました。

この取組では、支援者が利用者の人柄などについて理解を深め、「まず利用者中心に考える」という意識に変わるなど、着実に成果が表れています。

利用者目線の支援の実現には、何よりも、支援に当たる職員の意識変革に取り組むことが重要です。

そこで、今後は、津久井やまゆり園の意思決定支援の現場に、他の県立施設の支援のリーダーとなる職員が参加し、実践例を学ぶ機会を設けるなど、この取組を広げていきます。

また、利用者本人の行動障がいなどを分析し、身体拘束によらない支援を実現している先駆的な民間施設へ、県立施設の職員を派遣する研修を行います。

県も、こうした取組が、利用者支援に着実に生かされているか、県のホームページによる身体拘束の見える化や、施設を指導するモニタリングなどを通じて、しっかりと確認していきます。

県と施設現場が一体となり、スピード感を持って、利用者目線の支援の実現を進めてまいります。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(2) 東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応について

東京2020オリンピック競技大会の開催にあたり、依然として感染収束の兆しが見えない中、国内の世論調査によると、今夏の開催を望む声は減少し、再延期又は中止の声が目立つようになってきた。

そうした中、組織委員会は、すべての関係機関と協力して準備を進めていくとしており、今後見直しを行う余地は残しているものの、基本的には大会を予定通り開催する方針である。

しかし、半年後の状況が見通せないのであれば、あらかじめ延期や中止を含めた様々な可能性を考慮した準備をしておく必要があるのではないか。

そこで、今夏の大会開催について様々な意見がある中、無観客、人数制限、PCR検査やワクチンを含む感染対策など、これまで進めている準備とは異なる対応が求められることも考えられるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に、東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応についてです。

昨年12月、国や組織委員会などからなる「新型コロナウイルス感染症対策調整会議」は、アスリート、大会関係者、観客などのカテゴリーに応じた感染症対策をまとめた「中間整理」を公表しました。

中間整理では、「事態の推移を見ながら具体案を構築していく」という認識のもと、アスリート等へのPCR検査の実施方針やワクチンが利用可能となった場合の対応、観客数の上限や外国人

観客の取扱いについては今後、順次決定することとしています。

県は、現在、この中間整理を受けて示されたガイドラインや指針に基づいた感染症対策を踏まえ、事前キャンプや聖火リレーといった、自治体が実施主体となる事業の準備を進めています。

また、セーリング競技会場となる江の島を訪れる観客についても、地元市などと連携して交通対策やボランティアによる案内など、関係者と調整を行っています。

大会までの間、国内外の感染状況がどう推移するかは予測できませんし、現在県が取り組んでいる大会に向けた感染症対策も、大会直前まで見直しが求められることも想定されます。

IOCや政府、組織委員会は大会の開催を明言しており、大会の開催準備をしっかりと進めていくことが会場所在自治体としての県の責務と考えています。

今後、県としては、国や組織委員会等の関係機関と緊密に連携し、状況変化に応じた適切な対応を進めてまいります。

【要望】

次に、東京2020オリンピック競技大会に向けた今後の対応についてですが、現下の情勢を踏まえると、大会に向けた準備として、この半年後の情勢は、なかなか見通せないわけでありますけれども、見通せないのであれば、開催方針であるとか、あるいは、手法、こういったものが直前で変更となることが、可能性も非常に高いというふうに私は推察しております。そのことを踏まえて、あらかじめ様々な可能性を考慮した準備、これをしていく必要があると思います。

ただでさえ、新型コロナウイルスの対応に追われる中、そして開催までの時間的な猶予もあまり残されていません。開催の先行きが不透明だからこそ、直前に混乱することがないよう万全の体制で臨めるような、先見性を踏まえた準備をしていただくよう要望をいたします。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(3) ヘイトスピーチの解消に向けた取組について

我が会派は、ヘイトスピーチの解消に向け、具体的な対策の必要性について訴え続けてきた。昨年第3回定例会本会議代表質問においては、知事からは、条例の制定を含め、より実効性のある具体的な取組に向けて、有識者や関係団体へのヒアリングなどの準備を進めていくとの答弁があったところである。

そうした中、県は、「かながわ人権施策推進指針」の令和3年度中の改定を目指し作業を進めていることは承知しているが、ヘイトスピーチ対策に関する明確な位置づけはないのが現状であり、まずはヘイトスピーチ対策を本指針にしっかりと位置づけ、本県の姿勢を明確に県民に示していくことは非常に重要と考える。

そこで、ヘイトスピーチの解消に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

次に、ヘイトスピーチの解消に向けた取組についてです。

ヘイトスピーチは、決して許されるものではありません。

県では、これまで、多くの県民の皆様に、「ヘイトスピーチ、許さない。」という

メッセージを発信し、啓発活動を行ってきました。

また、インターネット上での差別的な書き込みをチェックするモニタリングの実施や、弁護士相談窓口の設置といった、ヘイトスピーチの被害に対する支援にも取り組んでいます。

ヘイトスピーチ解消に向けては、差別的な言動を許さない社会環境づくりが必要であり、そのためには施策の方向性を県民の皆様に明確に示したうえで、実効性のある取組をさらに進めていくことが重要です。

現在、県では、昨今の人権をめぐるさまざまな状況を踏まえて、人権課題に対する県の姿勢を明確に示すため、「かながわ人権施策推進指針」の、令和3年度中の改定を目指して取り組んでいます。

そこで、性的マイノリティやコロナ禍における差別といった昨今の人権課題とともに、ヘイトスピーチについても、施策の方向性をしっかりと位置づけていきます。

また、指針の改定にあたっては、有識者等へのヒアリングや、先行自治体における取組の効果等を研究していきますが、その内容を踏まえて、引き続き、実効性のある取組の検討を進めていきます。

今後も、県では、ヘイトスピーチの解消に向けて、しっかりと取り組み、人権がすべての人に保障され、互いに尊重し合う「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指してまいります。

(再質問)

ヘイトスピーチの解消に向けた取組だが、先ほど改定予定の人権指針に、ヘイトスピーチをしっかり位置づけていくという前向きなご答弁をいただいたと思っている。我が会派としては、ヘイトスピーチ対策については幾度となく議論を重ねてきたが、これは大きな一歩と認識をしている。

そこで、知事に伺う。指針の中で、例えばヘイトスピーチに特化をした新たな項目を作るであるとか、他の項目の中にヘイトスピーチという文言をしっかりと盛り込む、こういった具体的な位置づけ方が現時点であるのか、お考えがあれば伺いたい。

(再質問への答弁)

現在の指針では、子ども、女性、障がい者、外国籍県民といった、分野別に施策の方向性を示しております。

今後、この指針の改定にあたっては、外国籍県民等に対する「ヘイトスピーチは、決して許されるものではない」という認識の下、具体的な施策の方向性等については有識者の意見を伺いながら検討し、位置づけてまいりたい、そういうふうに考えております。

【要望】

指針の中での具体的な位置づけ、カテゴリーは、現在のカテゴリーとの違いもありますし、今後関係機関の御意見を伺いながら丁寧に進めていきたいというようなことでありました。

具体的な方針はこれからだというふうに思いますが、是非改定を予定されている指針の中で明確に、ヘイトスピーチをまずは位置づけていただき、そして実効性のある取組を、スピード感を持って推し進めていくよう、ヘイトスピーチの根絶に向けたご尽力をいただきますよう要望をいたします。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(4) 企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」について

本県では、一昨年の11月から「セレクト神奈川NEXT」を開始したが、コロナ禍という状況下にあっても、本県への投資・立地を促していくためには、社会情勢の変化や企業の動向を踏まえた、新たなアプローチが重要になってくると考える。例えば、本社機能を東京から地方へ移転する流れが出てきており、これをプラスに捉えて必要な施策を展開していかなければならない。

また、対面で行う従来のプロモーションは出来なくなるなど、これまでとは違った戦略や手法が求められており、その施策を実現することこそが、神奈川県独自の企業誘致施策と言えるのでは

ないか。

そこで、開始から1年あまりが経った「セレクト神奈川NEXT」について、これまでの実績と、現在のコロナ禍も踏まえた上で、今後どのように取り組んでいこうとしているのか、所見を伺いたい。

最後に、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」についてです。

この施策は、令和元年11月にスタートし、かながわグランドデザイン第3期実施計画の企業立地件数の年間目標50件に対し、令和2年度は、現在までに44件と、コロナ禍においても順調に立地が進んでおり、目標は達成できる見込みです。

今回のコロナ禍は、企業の立地動向にも影響を及ぼしており、議員ご指摘のとおり、一部企業に、サテライトオフィスの設置など、東京から地方へ機能を移転する動きが見られます。

また、巣ごもり需要の高まりやテレワークの普及などを受け、それを支えるIT関連産業が活況を呈しています。

そこで、今後は、デベロッパー等と定期的に情報交換を行い、特に東京からの移転の動きをいち早く捉え、県内への立地を促していきます。

またます。

さらに、距離を問わずに誘致活動ができるというオンラインの特性を活かし、これまで以上に、広く県外の企業に、本県への立地を呼びかけていきます。

そうした企業誘致活動に積極的に取り組むことにより、セレクト神奈川NEXTを活用した、県内への立地を促進してまいります。

私からの答弁は以上です。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(5) 神奈川県公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集について

入学者選抜における在県外国人等特別募集について、志願資格における在留期間の扱いや募集人数の拡大等について、早急に検討することが必要と考える。

そこで、公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集について、県教育委員会としてどのように対応していくのか、教育長の所見を伺いたい。(教育長)

(教育長答弁)

神奈川県公立高等学校入学者選抜における在県外国人等特別募集についてです。

県教育委員会では、平成6年度実施の入学者選抜から、「入国後の在留期間が通算で3年以内」の外国籍等の生徒を対象に、漢字にルビを付けた検査問題を使用するといった在県外国人等特別 募集を行い、段階的にその実施校や募集定員を増やしてきました。

しかし近年、外国につながりのある生徒の増加に伴い、特別募集の志願資格を満たさない、在留期間3年を超える一般受検の外国籍等の生徒の中にも、本人の申し出により、ルビ付の検査問題を使用する受検生が多くなってきています。

こうした状況を受け、県教育委員会では、これまで、在県外国人等特別募集の志願資格を中心に、日本語指導の専門家や、他都道府県から聞き取りを行うなど、その在り方について検討してきました。

専門家の方々からは、「外国籍等の子どもたちにとって、日常使う言葉と異なり、教科書の内容を理解できる程度まで日本語を習得するには、少なくとも5年くらいの期間が必要」とのご意見をいただきました。

また、大阪府など8府県ではすでに、志願資格を「在留期間が通算で6年以内」としています。

こうしたことも踏まえ、県教育委員会では、外国につながりのある生徒の学びの機会をより一層充実するため、志願資格を「在留期間が通算で『3年以内』から『6年以内』」へと緩和したいと考えています。

また、この緩和に伴い、対象となる受検生の増加が見込まれますので、在県外国人等特別募集の定員の拡大も検討していきます。

今後、志願資格の緩和や地域性を考慮した募集定員の拡大について、令和3年度に行う入学者選抜から実施できるよう準備を進めてまいります。

以上でございます。

(質問要旨)

3 県政の諸課題について

(6) 地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成方策について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社会情勢が大きく変わり、県民が警察に求めるものは多くなっており、県内の刑法犯認知件数は、戦後最悪の数値である平成14年と比較して大幅 に減少しているが、「県民ニーズ調査」では、県行政への要望として「治安対策」は、依然として高い水準である。

一方で、本県の警察官一人当たりの負担人口は、全国平均と比較すると大幅に高いことに加え、交番の勤務員の約40%が、採用から4年未満の若手警察官であることから、高い治安水準の維持には、現場の地域警察官の執行力の向上が必要であり、若手警察官の早期育成、早期戦力化は喫緊の課題である。

そこで、地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成について、どのような対策を講じていくのか、所見を伺いたい。

(答弁)

地域警察官の執行力向上に向けた若手警察官育成方策についてお答えします。

採用され、警察学校を卒業した警察官は、交番に配置となり、一定期間、実務経験の豊富な実習指導員によるマンツーマン指導を受け、その後、単独勤務することとなります。

採用4年未満の若手警察官は、行動力に優れ、社会の様々な変化に適応できる柔軟性がある反面、経験が浅く、職務執行力が十分ではない場合があります。こうした若手警察官が全交番勤務員の約4割を占めている状況にあることから、早急な戦力化を図っていくことが極めて重要であります。

これらの課題の解消に向け、職務質問能力の高い警察官を全ての警察署にバランスよく配置し、若手警察官の指導に当たらせているほか、事件の多い警察署に対しては、捜査経験の豊富な警察官を捜査指導担当者として配置し、地域警察官の捜査能力の向上を図るなどの各種取組を行っております。

令和2年10月からは、同一交番での同一実習指導員による指導のみならず、他の交番やパトカー乗務など勤務環境を変えるとともに、別の実習指導員の指導を受けさせるなど、短期間で幅広い実務経験を積ませるための施策を推進しております。

また、それぞれの警察署における若手警察官の指導の進捗状況を、警察本部で一元的に管理し、経験が不足している事項について、効果的な指導方法を助言するなど、警察本部と警察署が連携した計画的な指導を実施しております。

さらに、警察本部では、警察署ごとの事案取扱いの多寡により生じる実務能力格差を解消するため、事案取扱いの少ない警察署の若手警察官を取扱いの多い警察署に人事異動させる措置を令和3年春から行うこととし、若手警察官全体の実務能力の向上を図ってまいります。

若手警察官の早期育成は、県警察の総合力を発揮するために欠かすことができない重要な課題であることから、今後も若手警察官の実務能力向上に向けた各種施策を講じ、県民の安全安心を守るための現場執行力の強化を図ってまいります。

以上でございます。

神奈川県議会令和3年第1回定例本会議一般質問 要旨・答弁・要望記録

1月8日から2月25日まで第1回定例本会議が開催されました。「フードバンク及びフードドライブ支援について」「県内消費喚起対策事業について」など、6項目を、黒岩知事はじめ各局に質問しました。ご報告させていただきます。

令和3年2月24日(水) 菅原あきひと議員 (会派:立憲民主党・民権クラブ)本会議 一般質問

神奈川県議会インターネット議会中継-録画映像 (jfit.co.jp)

(録画映像:令和3年第1回定例会一般質問)

(質問要旨)

1 コロナ禍における重要な施策について

(菅原質問)

(1) フードバンク及びフードドライブ支援について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、NPO法人等が行う生活困窮者支援の利用者が増えている。フードバンク及びフードドライブ活動もその一つであると認識しているが、昨年の「全国フードバンク推進協議会」による加盟団体の活動状況に関するアンケート調査では、「解決したい課題の優先順位」の1位は、運営費不足であった。

食品の受け入れから発送までの物流コストや事務的経費は、物流の増加により膨れ上がることから、こうしたフードバンク活動団体に対して、これまで以上に寄り添い、活動を支えるべきである。

そこで、新型コロナウイルス感染症の収束が未だに見通せない中、食料の受け取りから支援、という流れを止めないために、県としてフードバンク事業を行う団体に対し、これまで以上の支援が必要であると考えるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

菅原議員の御質問にお答えします。

コロナ禍における重要な施策についてお尋ねがありました。

フードバンク及びフードドライブ支援についてです。

コロナ禍の長期化は、失業や休業など県民の暮らしに色濃く影響を及ぼしています。

県は、フードバンク団体や市町村から、収入が減少し、生活にお困りの方からの食品提供の要望が増えていると聞いており、フードバンク活動は、コロナ禍の生活困窮者支援において、大切な役割を果たしていると認識しています。

これまで県では、食品ロス削減の観点からは、フードバンク活動を企業に周知するとともに、未利用食品が出る可能性のある食品製造業者に対しては、フードバンク団体の情報を提供するなど、フードバンク活動を支援してきました。

こうしたフードバンク活動とコロナ禍の生活困窮者支援をつなげるためには、フードバンク団体と生活困窮者の相談窓口などを設置する市町村が、しっかり連携して対応することが大切です。

また、フードバンク活動を通じた生活困窮者支援が継続できるよう、こうした団体の活動に対する行政の後押しが必要です。

そこで、県は、今年度中に開催する市町村の生活困窮者自立支援の担当者会議などの中で、フードバンク団体と各市町村との連携の状況を共有します。

また、フードバンク団体に対して食品の保管場所の提供や財政支援などを行っている市町村の好事例を、他の市町村に紹介し、団体と市町村の連携を促進していきます。

県は、フードバンク活動が地域に定着し、コロナ禍の生活困窮者支援に生かされるよう、市町村とともに取り組んでいきます。

私からの答弁は以上です。

(菅原質問)

フードバンク活動の支援にあたっては、食品のロスを削減するという項目と、食の支援を求める方々へ支援するという項目で、県の所管も分かれていると思いますが、今後どのように連携して 取り組んでいくのか伺いたいと思います。

(知事答弁)

フードバンク活動の支援は、生活困窮者支援の側面だけでなく、食品の有効活用による資源循環や、消費者への意識啓発といった側面もあります。

県では、食品ロスの削減に向けた庁内連絡会議を設置しまして、この会議にはSDGs推進部門をはじめ、環境農政部門や福祉部門が参加しておりますので、こうした会議なども活用し、フードバンク活動への支援に、庁内横断的に取り組んでまいります。

【要望】

お金を集める活動ではないが、活動資金が無ければ直ぐに行動することができない、という担当者の言葉が非常に印象的でありました。フードバンク及びフードドライブを行う、利用される方の中には、生活に困窮してしまった方が多数いらっしゃるのではないかと推測しています。事実、9月7日、京都新聞の記事ではありますが、母子家庭18%食事数減、との記事も拝見致しました。子どもたちには二食で我慢してもらい、私は一食が当たり前、3か月で体重が激減した、などという記事が掲載されており、県内でもそう大差のない現実があると思うとやりきれない気持ちになります。

知事から御答弁承りましたが、私の質問に対して、総論としては前向きな回答をいただけたと理解しておりますが、行政が直接支援をするといった各論については、踏み込んだ回答はいただけなかったと理解しています。

また、私が訪問したフードバンクかながわさんでは、農林水産省の食料産業・6次産業化交付金が今年度末で時限を迎えます。知事は県民のいのちと暮らしを守り抜くという言葉を使っていらっしゃいますので、私が申し上げたことにも、特段の配慮を要望します。

(質問要旨)

1 コロナ禍における重要な施策について

(菅原質問)

(2) 県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進について

来年度実施予定の「県内消費喚起対策事業」では、QRコード決済を用いると聞くが、高価な読取機器が不要で手数料も割安であることから、安価な設備投資による生産性向上が期待される。

本事業の実施にあたっては、長い目でみてキャッシュレスという支払いツールが実施店舗や社会全体で持続的に利用されるようなスキームにするよう要望してきた。キャッシュレス都市KANAGAWAは、将来を見据えた施策展開であり、「消費喚起対策事業」に期待する部分もあるのではないか。

そこで、キャッシュレス決済は、Withコロナにおける「非接触型支払いツール」であり、「個人消費の呼び戻し」や「安価な設備投資による生産性向上」が期待されているが、キャッシュレス都市KANAGAWAの実現に向けて、来年度実施予定の「消費喚起対策事業」に、今後どのように取り組むのか、見解を伺いたい。

(産業労働局長答弁)

産業労働局関係の御質問にお答えします。

県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進について、お尋ねがありました。

キャッシュレス決済は、短時間でスムーズな支払いが可能であり、また、現金に直接触れずに済む、感染防止対策としても有効な支払い手段であることから、今後、さらに推進をしていく必要があります。

県では、平成30年に「キャッシュレス都市(シティ)KANAGAWA宣言」を行い、県税の支払いのキャッシュレス化や、決済事業者と店舗等とのマッチングなどにより、その推進に取り組んできました。

また、コロナ禍で落ち込んだ需要を喚起するため、キャッシュレス決済時にポイントを還元する「県内消費喚起対策事業」を、感染状況を見ながら、来年度実施する予定としています。

この事業の主な目的は、経済対策のための消費喚起ですが、この事業を通じ、キャッシュレス決済も促進していきたいと考えています。

そのためには、なるべく多くの店舗等にご参加いただき、キャッシュレス決済を利用できる場所を増やすことが重要です。

そこで、まず、多種多様な店舗等にご参加いただけるよう、GoToイートのように対象を飲食店のみに限定するのではなく、幅広い業種を対象とする方向で検討しています。

また、店舗側の参加に向けたハードルを下げるため、初期投資の負担がない、二次元コード決済を採用する予定です。

さらに、この事業の受託者となった横浜銀行等とも連携して、効果的な広報活動を行い、できるだけ多くの店舗等に参加していただけるよう、取り組んでいきます。

こうしたことによって、参加店舗数を増やし、利用者の利便性を高めることにより、県内の消費喚起と併せて、キャッシュレス決済の促進も図ってまいります。

答弁は以上です。

【要望】

次に、県内消費喚起対策事業を通じたキャッシュレス決済の促進についてです。

昨年は、決済事業者の情報漏洩等もあり、システムの安全性に疑義が生じる事態も発生したところであり、決済事業者には、より一層の安全対策が求められているところであります。そして、県が消費喚起対策事業で利用するシステムに、そんなことがあってはなりません。

そして、スキームについてですが、県民が利用しやすいものになっているか、また、お店側、消費者側にとって持続的に利用できる事業であるかが重要であります。詳細については、常任委員会等でいたしますが、広く参加店舗を集めるには、手数料と支払いサイトが鍵となります。まだまだ手数料がゼロで運営している事業者もありますので、包括的に優位性を保てるようにしていただくことを要望します。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(1) ふるさと納税制度における返礼品の充実について

本県では、ふるさと納税による寄附の受入額は約1億円であるのに対し、県民税の減収影響額は寄附額を大きく上回る90億円にも上る状況である。減収額の全てを寄附で取り戻すのは難しいと理解しているが、寄附額を少しでも増やす努力が必要であると考える。

昨年の第3回定例会の我が会派の代表質問において、更なる寄附の獲得に向けて、「寄附事業の選択肢拡充やその活用内容の一層の明確化を図る」との答弁があった。これらの取組以外にも、寄附者の更なる関心や共感が得られ、選んでもらえるよう返礼品の充実にも取り組む必要があり、神奈川のファンを増やすことで、観光をはじめとする県内の事業者の活性化にもつながるのではないか。

そこで、より魅力的な返礼品づくりや返礼品の種類の拡充などにより、一層の充実に努めていくべきと考えるが、所見を伺いたい。

(知事答弁)

県政の諸課題についてお尋ねがありました。

まず、ふるさと納税制度における返礼品の充実についてです。

ふるさと納税については、平成20年度の導入以来、全国的に件数・金額ともに増えてきております。

こうした中、本県を含む都市部の自治体では、多額の減収影響が生じていますが、本県としては、いわゆる「返礼品競争」とは一線を画しながら、「本県を応援したい」、「寄附したい」と思っていただける魅力ある施策項目の充実と、その積極的な発信に努めています。

一方、ふるさと納税の返礼品には、観光資源や特産品を県外の方にPRするという効果があります。

そこで、本県では、寄附をされた方に感謝の意を表するとともに、実際に神奈川の各地を訪れて、本県の魅力を実感していただくため、体験型ツアーの参加券を、ふるさと納税の返礼品としてきました。

こうした中、新型コロナウイルス感染症の拡大により、県産品の販路が減少していることから、事業者の皆様を応援するとともに、特産品を県外の方にPRするため、昨年11月からは、「かながわの名産100選ギフトセット」を新たに返礼品に追加しました。

このギフトセットは、「かながわの名産100選」に選定された特産品を最低一つは含めることや、複数の市町村の特産品を詰め合わせることを要件としています。

例えば、県産米「はるみ」と横須賀市の海軍カレーを組み合わせた「金曜日はカレーの日セット」など、県産品の魅力を効果的にPRする内容となっています。

このギフトセットは、現時点では7事業者による23種類にとどまっていますが、「かながわの名産100選」には様々な特産品がありますので、今後も広く事業者を募り、内容を充実させていきたいと考えています。

県としては、体験型ツアーやギフトセットを充実させることにより、広く県外の方に本県の魅力をPRし、観光をはじめとする地域の活性化につなげてまいりたいと考えています。

【要望】

ふるさと納税制度における返礼品充実についてであります。

本県の場合、約89億円の財源がその他の自治体に流出していることになり、その4分の3は国からの補填がありますが、残りの4分の1は補填されないのであれば、やはりこの差額をいかに

小さくしていくかを考えなければなりません。

県の県産品と神奈川の魅力を発信するツールという認識は一定程度理解するところでありますが、成果が上がらないのであれば、戦略の練り直しも必要です。

確かに、どこを成果にするかについては議論しなければなりません。

そして同時に、自由競争を煽ることについて、賛否があると考えていますが、現実はそうであるという認識をいただければと存じます。

また、ふるさと納税制度についてですが、本県だけではなく、県内の基礎自治体でも財源が流出している自治体もあると伺っています。

財源が流出している自治体かつ、地方交付税の不交付団体であれば、より厳しい財政運営を強いられていると思います。

追い詰められれば、返礼品競争に参入していくことも考えられますので、特段の配慮を国に要望していただくことをお願いします。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(2) 結婚支援について

結婚を希望する人を支援していくことは、夫婦の完結出生児数の推移をみれば少子化対策の一つとして非常に有効であると考えるが、国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、結婚に踏み切れない主な要因は経済的理由とされている。

国は、地域少子化対策重点推進交付金の中の結婚新生活支援事業により、結婚支援を実施しているが、県は、その実施主体である市町村に対する積極的な活用の促進等が必要である。少子化という国難は着実に進行しており、コロナ後も見据えた、少子化対策の一つとして、市町村と協調した結婚支援・地域少子化対策重点推進交付金の活用にしっかりと取り組んでいくことが重要である。

そこで、地域少子化対策重点推進交付金の更なる活用を含む結婚支援にどのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

(知事答弁)

次に結婚支援についてです。

結婚は、個人の考えや価値観に関わる問題ですが、結婚を希望する人がその願いをかなえられるよう、前向きな一歩を踏み出すための環境づくりが重要です。

このため県では、市町村や企業など、県内の多様な主体が参加して結婚支援を進めるためのネットワークである「恋カナ!プラットフォーム」を構築しています。

また、プラットフォームに参加している市町村等が行うセミナーや、出会いの場を提供するバスツアーなどの取組を、県のホームページである「恋カナ!サイト」で紹介しています。

コロナ禍である現在は、対面でのイベントが難しいため、紹介する取組は、オンラインでの開催など工夫したものになっています。

国でも、結婚に伴い必要となる引っ越しなどの費用を補助する「結婚新生活支援事業」を「地域少子化対策重点推進交付金」の取組に位置付け、市町村の活用を促しています。

しかし、この国の事業は、年齢や所得などの要件が厳しいこともあり、本県では4町村の活用にとどまっています。

令和3年度から、国もこの事業の活用促進に向け、要件を緩和しますので、県はこの機をとらえ、改めて市町村にこの事業を周知しながら、今後の「恋カナ!プラットフォーム」での取組内容についても、市町村と意見交換を行っていきます。

県としては、今後も、結婚を希望する人が前向きな一歩を踏み出すための環境づくりに、取り組んでまいります。

私からの答弁は以上です。

【要望】

結婚支援についてであります。

現状では、男性の年収別有配偶率では、一定の水準までは、年収が高い人ほど、配偶者のいる割合が高い傾向が統計上示されており、日本社会の大きな課題です。

働く者の平均給与が下がっていることが、課題であると認識していますが、今回の国が行う予定である「地域少子化対策重点推進交付金」には、一定程度期待しています。

しかし、県内でも、交付金を活用している自治体は、4町村と少ないのが実情です。スキーム上は、国が、各市町村に対して、最大1/2の補助を行うことになっており、国の令和3年度予算案には、対象要件が緩和される見通しであり、市町村の動向を注視していく必要があると考えます。

しかし、それでも、導入が進まない場合には、県主導型の導入や、国への要望を踏まえつつ、県が、より対象要件を緩和したスキームを提案することが必要なのではないかと考えます。日本国のゆく末を案じ、県も具体的な施策を行うことを要望いたします。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(3) 迷惑電話防止機能を有する機器の普及について

県では、今年度から、特殊詐欺の未然防止に極めて有効と言われる迷惑電話防止機能を有する機器の設置補助事業を開始した。令和4年度までに1万5,000台分の補助を計画しており、今年度は、市町村から要望のあった台数に、全て応えていると聞いている。

一方で、この事業を活用したのは全ての市町村ではなく、特に、認知件数が多い横浜市では、行政区単位で対応が異なっており、普及促進に温度差が生じているとも聞いている。特殊詐欺被害の抑止のためには、市町村と緊密に連携し、本事業による機器の導入により、実効性を高めていくことが重要であると考える。

そこで、特殊詐欺被害防止に向け、迷惑電話防止機能を有する機器の設置は重要な取組であり、その促進のためには県内市町村との連携が不可欠であると思うが、見解を伺いたい。

(くらし安全防災局長答弁)

くらし安全防災局関係のご質問にお答えします。

迷惑電話防止機能を有する機器の普及についてお尋ねがありました。昨年の県内における特殊詐欺は、前年より、件数、被害額とも減少しましたが、最近では、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に便乗するなど、その手口は、ますます巧妙で悪質になっています。

そこで県は、高齢者が犯人からの電話に出ない対策として、今年度から新たに、市町村を通じ、迷惑電話防止機能を有する機器に対する補助を始めました。

県は、令和4年度までの3か年で、1万5,000台の設置を目標にする中、今年度、市町村から約4,100台の申請がなされ、これらすべてに交付決定を行いました。

しかし、この事業を活用した市町村は、横浜市の一部の区と10市町村にとどまっています。

そこで県は今後、特に特殊詐欺の被害が多い市町村を重点に、この事業の活用について、さまざまな機会を通じて、積極的にきかけていきます。

また、市町村と連携して、この事業で実際に機器を設置した世帯にアンケートを実施し、その効果などをわかりやすく広報していきます。

さらに、若い世代に向けた特殊詐欺被害防止の啓発動画を作成し、高齢者だけでなく、身内の子や孫にも、迷惑電話防止機能を有する機器の有効性を知ってもらう工夫を図っていきます。

県としては、こうした取組を通じて、引き続き、市町村や県警察などと連携しながら、特殊詐欺被害ゼロを目指し、安全で安心なまちづくりにしっかりと取り組んでまいります。

【要望】

迷惑電話防止機能を有する機器の普及についてです。

迷惑電話防止機能を有する機器は、犯人からの詐欺の電話を遮断するという、今までの防犯対策と比べ、より効果の高い一歩進んだものであると考えます。

本機器の普及は、県民が安全で安心して暮らせる社会を実現する上で、非常に重要な取組であることから、市町村と強力に連携し、発生の状況や機器の有効性をしっかり共有し、取り組んでいただくよう要望します。

(質問要旨)

2 県政の諸課題について

(菅原質問)

(4)土砂災害対策について

土砂災害対策については、県では、国の「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」の活用とともに、「神奈川県水防災戦略」に基づき、ハード対策として、土砂災害防止施設の整備を計画的・重点的に進めているが、国は「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」を昨年閣議決定し、今般補正予算が成立した。

一方、土砂災害防止施設の整備完了まで多くの時間と費用を要するため、ソフト対策として、危険箇所の周知や住民の避難を促す土砂災害警戒区域等の指定に向けた取組を進めていることは承知している。昨年の第1回定例会における我が会派からの質問に対し、概ね令和2年度末までの指定完了を目指すとの答弁があったが、ソフト対策を確実に進めていくことも重要である。

そこで、ハード対策・ソフト対策の両面から、本県の土砂災害対策を、今後どのように進めていくのか、見解を伺いたい。

(県土整備局長答弁)

県土整備局関係の御質問に、お答えします。

土砂災害対策についてお尋ねがありました。

県では、土砂災害から県民のいのちを守るため、施設の整備などのハード対策や、危険箇所の周知などのソフト対策の両面から、取り組みを進めています。

まず、ハード対策についてです。

現在、災害が過去にあった箇所や住宅が多い箇所、社会福祉施設等の要配慮者利用施設があるなど、優先度の高い箇所から、がけ崩れや土石流を防ぐ土砂災害防止施設の整備を進めています。

施設整備を必要とする危険な斜面や渓流は、県内に約3,300箇所あり、その整備率は約5割という状況です。

そこで、県は、激甚化、頻発化する土砂災害から県民の生命、財産を守るため、防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の財源を最大限活用し、水防災戦略の計画額を上回る予算を計上して、これまで以上のスピードで、ハード対策に取り組んでいきたいと考えています。

次に、ソフト対策についてです。

土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンについては、住民の皆様に、地域の危険度を周知し、大雨時などに迅速な避難を促すために指定するもので、平成28年度までに、県内全ての地域で、指定が完了しました。

さらに、特定の開発や建築物の構造を規制する土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンについては、新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、残る急傾斜地の指定に必要な現地調査などが全て完了し、令和3年1月にその結果を公表しまのいのちを守る土砂災害対策に、全力で取り組んでまいります。

(菅原質問)

土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンの指定については、出来る限り早期の指定完了を目指すとの答弁がありましたが、指定完了の具体的な時期について伺いたい。

(県土整備局長答弁)

指定完了の時期については、各市町の意見聴取などを行い、5月末までの完了を目指します。

【要望】

近年の災害は、激甚化していることから、土砂災害警戒区域等の指定を進めていることは、県民の生命と財産を災害から守ることにつながると感じております。

様々な理由から令和2年度末までの指定が間に合わず、来年度5月であるという答弁がありました。

指定完了が終了ではなく、これから県民に、住む方々に周知し、災害時にはいち早く避難していただくことが重要であると考えておりますので、局の枠組を超えた取組を、行っていただくことを要望します。

昨年から続く新型コロナウイルス感染症拡大で社会全体が大きな影響が出ていることは周知に事実です。その中で議会に与えられている役目も改めて認識し、少しでも県民の皆様に寄り添えるか、これからも日々考え、行動していきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症から県民の「いのち」を守るための緊急要望

- 1.即応病床と医療人材の確保

昨年4月に県が導入した医療体制「神奈川モデル」は、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染者急増をうけ、見直しの危機に直面している。

知事は県内の医療機関や診療所に協力を頂けるようさらなる財政措置を国に求めているが、今後も県としてあらゆる手段を講じ、即応病床確保に努めるよう要望する。

また、その運営に必要な看護師などの医療人材を確保するよう併せて要望する。

- 2.宿泊療養施設の拡充及び自宅療養者への対応充実について

先日、県内において宿泊療養者と自宅療養者の方が亡くなられた。

宿泊療養施設に関し、県は無症状・軽症の方向けに県内7カ所を確保しているが、現在新規感染者の受け入れ調整が困難な状況にあることから、宿泊療養施設の拡充を図るよう要望する。

また、自宅療養者に関しては、全員にパルスオキシメーター等の医療機器が行き渡っていない現状があるため、その確保に努めるとともに、容態の急変に対応できる体制整備を早急に構築するよう併せて要望する。

- 3.新型コロナワクチンの接種について

国は新型コロナワクチンの接種を本年2月末から開始する方針を示している。

本県においては優先的に医療従事者に対する接種を行うとしているが、これはその後に県民に対する接種を行う主体である県内市町村の参考となることから、万全の体制を整え対応するよう要望する。

また、地域によってワクチン接種の格差が生じないよう、広域自治体として、市町村支援に努めるよう要望する。

- 4.積極的疫学調査の在り方に対する代替措置について

保健所が感染経路や濃厚接触者を調査する「積極的疫学調査」については、昨今の感染者急増を受け、保健所が限界に達していることから、本県では見直す方針が示された。

一方で、そのことに不安を感じる県民も多くいることから、PCR検査の拡充など、県として代替措置を講じるよう要望する。

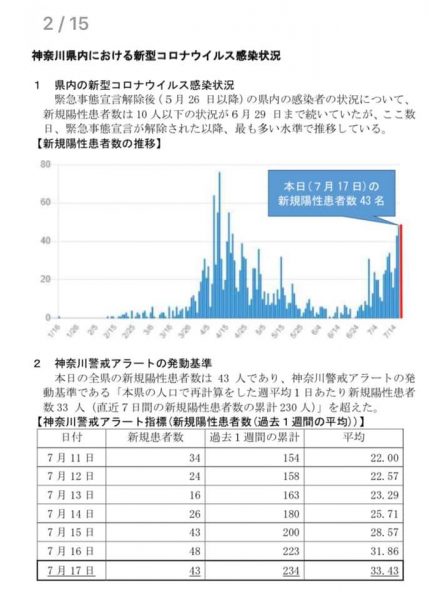

神奈川警戒アラート発出のお知らせ

神奈川県議会議員選挙のご報告(4月7日)

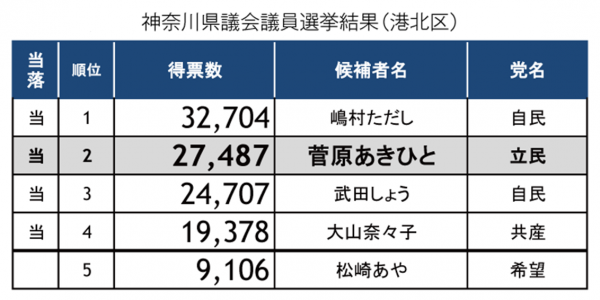

4月7日に投開票が行われました「神奈川県議会議員選挙」(港北区、定数4)におきまして、27,487票を獲得し、初当選いたしました。

港北区の皆様から頂いたご期待に応えるべく、与えられた4年の期間を全力でまっとうする覚悟です。

当選は「ゴール」ではなく「スタートライン」です。

選挙の際に掲げた政策「コウホ9」を着実に実行し、神奈川県の持続的な発展のために尽力してまいります。

子や孫の”令和”時代を担う”平成”生まれの「菅原あきひと」引き続きご注目ください。

SNSによる発信情報(Instagram)

日々、さまざまなメディアを利用して私の活動をみなさまに向けて発信しております。

その中でも、ぜひ見て頂きたいSNSがあります。

それは「Instagram」です。

こちらには私の活動の合間の風景やちょっとしたオフショット、更には地元おすすめグルメ等の写真をアップしております。

(師匠の中谷代議士と同じく少しラーメンの投稿が多いかもしれませんが・・・。)

私、菅原あきひとについてもっと知っていただきたいので、お気軽にご覧ください。

Webサイトを開設いたしました

菅原あきひとのWebサイトを開設いたしました。